「岁暮归南山」

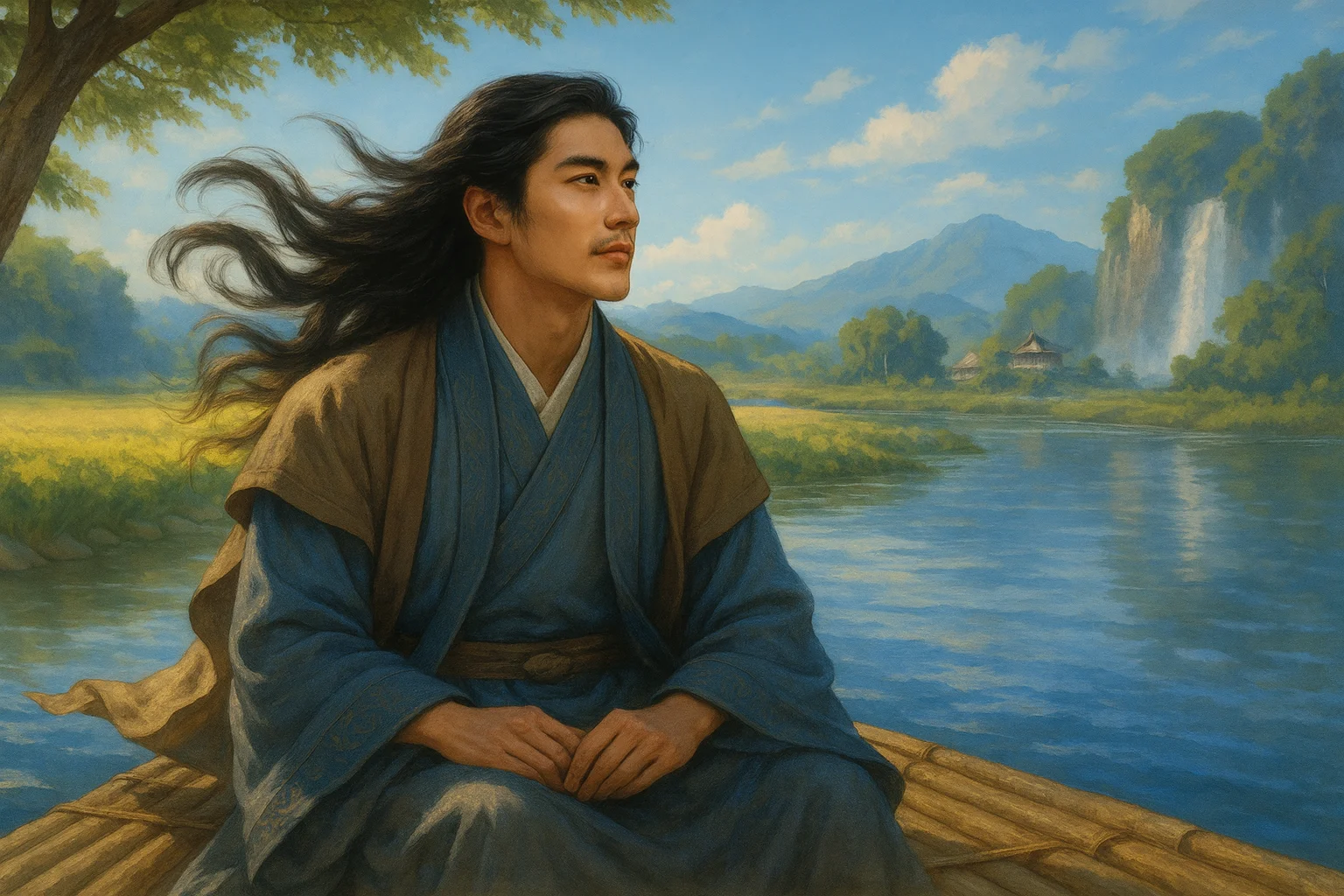

孟浩然

北阙休上书, 南山归敝庐。

不才明主弃, 多病故人疏。

白发催年老, 青阳逼岁除。

永怀愁不寐, 松月夜窗墟。

赏析:

这首诗作于公元728年(开元十六年),彼时孟浩然年已四十,赴长安应进士科考试,但最终落第。此前他虽以隐逸自许,但心中仍有仕进之志,尤其在当时已有一定文名,并与王维、张九龄等名士交好,对功名抱有不小的期待。落第之后,理想破灭,诗人悲愤之下写下此诗,表达对仕途无望的痛楚以及重归田园的孤寂与无奈。

第一联:“北阙休上书,南山归敝庐。”

我已决意不再向朝廷上书谋求仕途,只想归隐南山,回到自己简陋的故居中。

诗人开篇即表明退仕之志,北阙象征朝廷,“上书”则是进谏之举,诗人以果断之语,道出心灰意冷的归隐决定。

第二联:“不才明主弃,多病故人疏。”

我因才疏学浅,未被英明君主任用,又因多病缠身,连昔日朋友也渐行渐远。

这联转入自我反省与感叹,“明主弃”实含讽意,而“多病故人疏”更显身世之孤,折射出诗人内外交困的现实处境。

第三联:“白发催年老,青阳逼岁除。”

白发渐生,年华老去;阳春将至,又是一年将尽。

诗人感叹岁月流逝之快,将“白发”与“青阳”并置,一老一新,对比强烈,令人顿生迟暮之感,也暗含“人老志未酬”的沉痛情怀。

第四联:“永怀愁不寐,松月夜窗墟。”

满腹愁绪使我彻夜难眠,月光透过松林洒落在我孤寂的窗前。

结尾以景衬情,“松月夜窗墟”寂寞而冷清,是内心惆怅的外在投射,表现出诗人夜不能寐的沉郁情绪与孤独心境。

整体赏析:

此诗情辞哀婉,意境凄清,抒写了诗人仕途受挫、理想破灭之后的失意与孤寂。诗人本怀抱才情,以为能够大展宏图,却不料落第还乡,老病交加,朋友疏远,愁绪萦怀。全诗结构严谨,由志向的转变写至身心的感受,由白昼写入夜幕,层层推进,情感饱满而克制。诗中没有激烈的怨怼,而是通过自责、感时、写景的方式,婉转表达悲愤之情,颇具深沉的艺术魅力。

写作特点:

- 直抒胸臆与含蓄并重:虽有“北阙休上书”之直言,却多以婉约笔调含蓄表达失意之情。

- 对仗工整,结构严谨:尤其是第二、第三联,意义与语音皆对仗精妙,富有节奏感。

- 情景交融,以景衬情:结尾“松月夜窗墟”以静谧冷寂的夜景烘托诗人内心的愁苦。

- 感时伤己,情感深沉:白发、岁除、病体等意象交织,使诗人“时不我待”的忧思愈发沉重。

启示:

这首诗体现了孟浩然虽怀才抱志却屡遭挫折的现实处境,也道出了一个理想主义文人在世俗仕途面前的无奈。诗人虽感失意,却并不怨天尤人,而是以一种坦然中含悲凉的姿态面对人生,转而寄情山水。它提醒我们,人生虽常有不如意,仍应保持一份清醒与尊严,既能进取,也能退守,在浮沉之间守住自己的内心世界。

关于诗人:

孟浩然(689 - 740),襄阳(今湖北襄阳)人,盛唐著名诗人。一生除四十多岁时曾往长安、洛阳求取功名而在北方作过一次旅行外,其余大部分时间都在故乡鹿门山隐居,或在吴、越、湘、闽等地漫游。李白在《赠孟浩然》中予以充分赞美,杜甫称其“清诗句句尽堪传”。