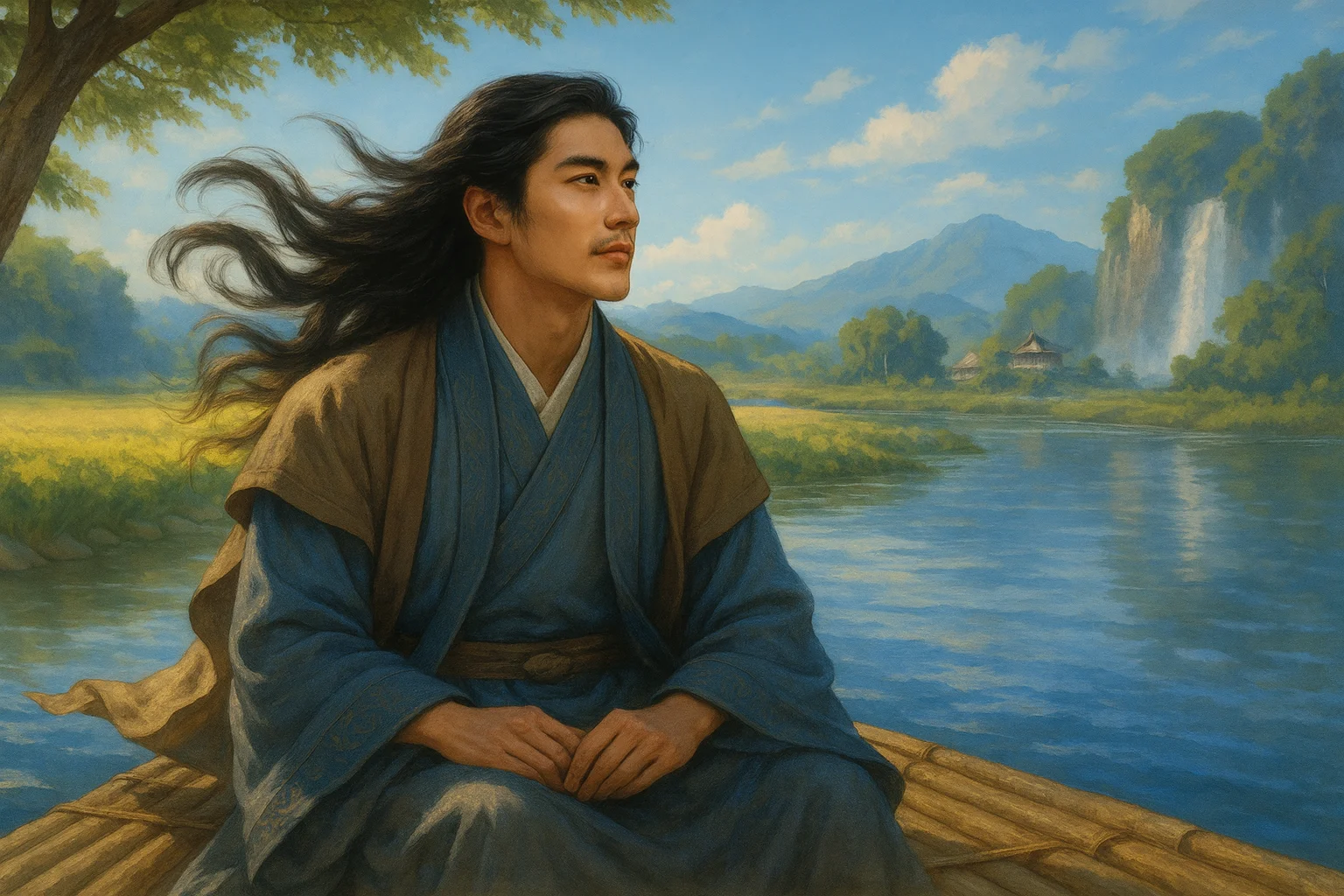

「宿业师山房期丁大不至」

孟浩然

夕阳度西岭, 群壑倏已暝。

松月生夜凉, 风泉满清听。

樵人归欲尽, 烟鸟栖初定。

之子期宿来, 孤琴候萝径。

赏析:

这首诗是孟浩然旅居山中时的作品,彼时他隐居鹿门山,与友人约定夜宿相会,诗中便记录了他在山林中等待友人不至的情景。整首诗境界清远,用恬淡自然的笔触描写黄昏至夜晚的山林景致,以及诗人静静等待友人的心情,展现出孟浩然一贯的闲淡高远之风。

第一联:“夕阳度西岭,群壑倏已暝。”

夕阳越过了西边的山岭,群山幽壑转瞬间陷入昏暗之中。

开篇写景,紧扣“宿”字,用“度”“倏”两个动态动词,表现出暮色降临的迅疾,也暗示时间在悄然流逝,为下文的等待作铺垫。

第二联:“松月生夜凉,风泉满清听。”

松林中升起明月,夜晚的凉意随之而来;耳边风声泉声交汇,清亮动听。

这联展现山中夜晚的幽清之美。“松月”“风泉”将静谧之夜描绘得生动灵动,视觉与听觉交织,引人沉醉,也映衬出诗人内心的宁静与期待。

第三联:“樵人归欲尽,烟鸟栖初定。”

砍柴的人大都回去了,林中暮霭中的飞鸟也刚刚归巢安歇。

黄昏已深,山林渐归寂静。此联通过描绘人物与鸟雀的活动结束,暗示夜晚已深,而友人仍未到,情绪开始转入微微惆怅的调子。

第四联:“之子期宿来,孤琴候萝径。”

那位与我有约的朋友说今晚要来,我便独自怀抱琴,静候于布满藤萝的小路旁。

结尾点出主题,“孤琴”传神地表现出诗人独自等候的情状,虽有淡淡惆怅,却不见焦躁与抱怨,反显一种空灵淡远的高洁气质。

整体赏析:

这首诗境界清幽,气韵悠然,展现出孟浩然隐逸生活的安然与自在。在这寂静山夜中,诗人虽久候友人未至,却不以为怨,反而沉浸于山林的清凉月色与风泉之声。情感的表达含而不露,融情入景,静中有动,动中有思,展现出一种“独与天地精神往来”的高雅境界。正如孟浩然其他作品一样,诗中充满对自然的敬意与情趣,也透露出他那种超然物外的性情。

写作特点:

- 时序推进自然:从夕阳西下、山壑入夜,到月升夜凉、归人归鸟,时间线推进清晰自然。

- 声色交融写景:风泉清音、月色松影,视觉与听觉融汇,共构幽静山夜。

- 情景相生:等待友人不至的情感隐于景中,写景之中自带淡淡惆怅。

- 语言精炼淡远:字句清雅,富有古典诗意之美,体现出孟浩然清远简淡的风格。

启示:

这首诗展现出一种恬淡宁静、内心自足的生活态度,即使面对失约,也能怀琴守望、怡然自处。它教会我们,在纷扰的人世间,不妨偶尔慢下来,与自然相处,享受独处的幽趣。人生不必事事如愿,但可以事事从容。这正是孟浩然诗歌中最动人的力量所在。

关于诗人:

孟浩然(689 - 740),襄阳(今湖北襄阳)人,盛唐著名诗人。一生除四十多岁时曾往长安、洛阳求取功名而在北方作过一次旅行外,其余大部分时间都在故乡鹿门山隐居,或在吴、越、湘、闽等地漫游。李白在《赠孟浩然》中予以充分赞美,杜甫称其“清诗句句尽堪传”。