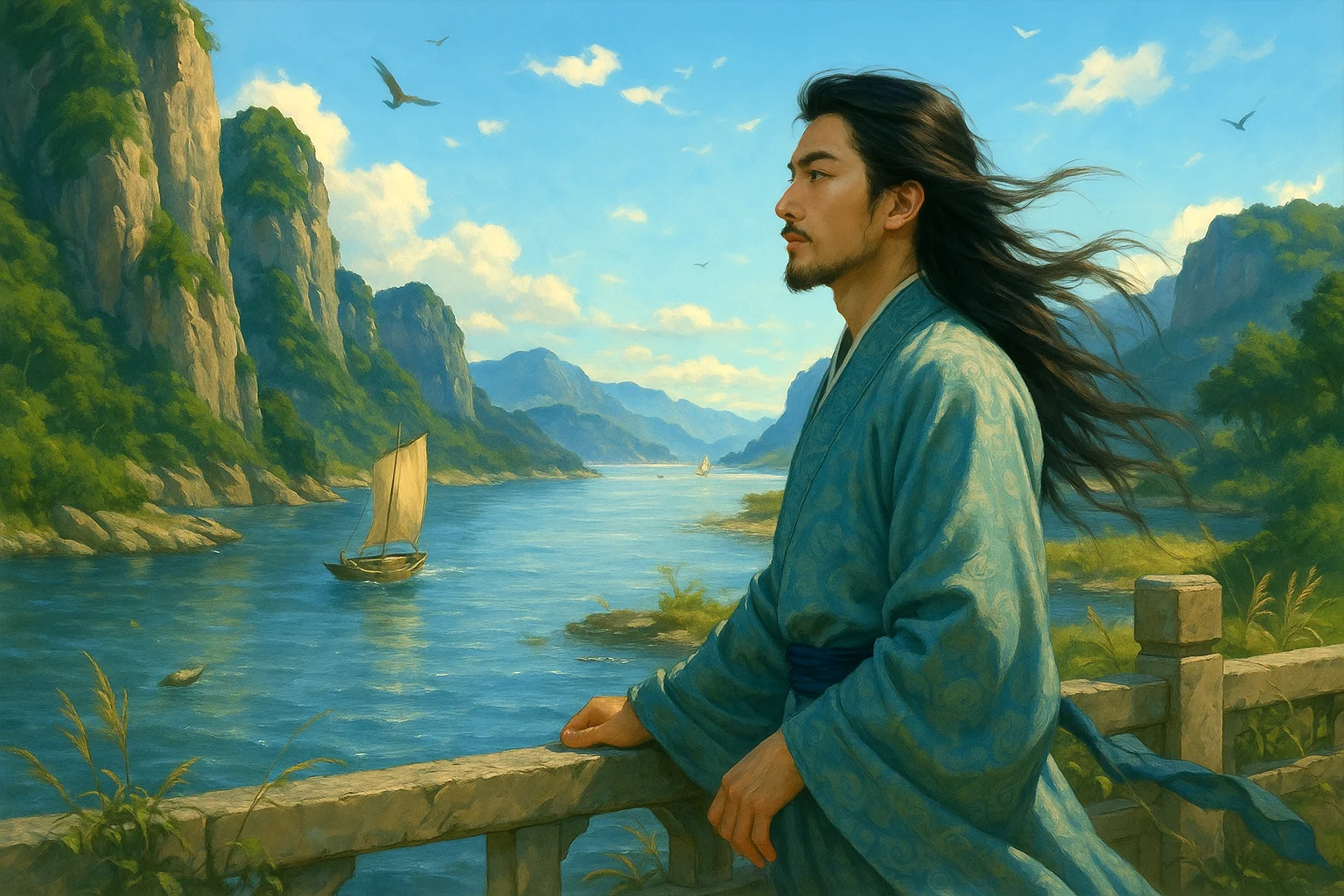

「浣溪沙 · 照日深红暖见鱼」

苏轼

照日深红暖见鱼,连溪绿暗晚藏乌,黄童白叟聚睢盱。

麋鹿逢人虽未惯,猿猱闻鼓不须呼,归来说与采桑姑。

赏析:

这首词作于宋神宗元丰元年(1078年)春夏之交,当时苏轼任徐州知州,正值当地久旱初霁,百姓生活艰难。为解旱情,苏轼率众往石潭祈雨,得雨之后又率民往潭谢雨。途中观乡村风景、百姓聚观、野兽惊走的情状,皆化作笔下词章。本词是《浣溪沙》五首中的第一首,描写的是谢雨途中傍晚的自然景色和热闹场面,充满生活气息。

上片:**“照日深红暖见鱼,连溪绿暗晚藏乌,黄童白叟聚睢盱。”

*夕阳映照水面,水色深红,鱼儿浮出水面在温暖的光中游动。溪水连绵,绿荫密布,黄昏时乌鸦藏在深暗中看不见了。老少百姓聚在岸边,睁眼张望,满脸欣喜。*

首句写潭中景象。因久旱得雨,水清见底,鱼跃波心,夕照之下,红光暖意与清潭、游鱼交相辉映,呈现出安宁又生机勃勃的图景。第二句从鱼转至鸟,写乌鸦栖息,景色由动转静,衬托出夜色来临。第三句以“黄童白叟”点人群,用“睢盱”二字形容百姓的喜悦神情,含蓄而传神,传递出雨后欣喜的氛围。

下片:**“麋鹿逢人虽未惯,猿猱闻鼓不须呼,归来说与采桑姑。”

*林中的麋鹿虽未习惯人声喧嚷,却仍然被吸引前来;而那山中顽皮的猿猴,一听见鼓声便自动现身,不需呼唤。孩子们回家后,一定会兴奋地把所见所闻告诉正在采桑的姑娘们。*

下片描写谢雨祭祀中热闹的氛围。麋鹿惊而逃、猿猴欢而至,两种反应写得各具性情,带有浓郁的拟人色彩,兼有童趣和乡野之趣。“归来说与采桑姑”一语点出人情互动之乐,是虚写却极妙的一笔,既收束全词,又拓展余意,令人回味无穷。

整体赏析:

这首词以徐州乡村雨后之景为背景,描绘傍晚时分的石潭风光与百姓谢雨的热闹场面。词中既有潭水之清、红日之暖、禽鱼之动,也有人物之喜、山兽之趣,情境交融,构成一幅生动鲜活的田园风俗画。

词人笔下虽不正面写祈雨、谢雨之事,却处处可见其背景:“鱼跃见水清,鸟藏林深幽,童叟聚观,兽鸟惊扰”,皆因天降甘霖、旱情得解,百姓自发而聚,表达出从官方到百姓的共同喜悦。这份欣然之情,是雨后的安宁,更是“政通人和”的社会理想之写照。

写作特点:

乡土气息浓郁,画面生动自然

从“照日深红”到“采桑姑”,每一句都密切关联农村生活,动静结合,色彩鲜明,具有极强的画面感。

借景抒情,以实带虚

整首词以实写为主,却在结尾一转“归来说与采桑姑”,由外景入人情,使整首词更具温度与人情味,虚实结合,妙笔生花。

语言简洁明快,意趣盎然

如“猿猱闻鼓不须呼”这样活泼风趣的句子,使得整首词摆脱传统词体的绮靡,转而呈现出一种明朗、健康的民间抒怀风格,充分体现苏轼词作“以诗为词”的特色。

启示:

《浣溪沙·照日深红暖见鱼》不以宫廷燕乐、儿女情长为题,而是关注百姓日常、农事生活,开拓了词题的边界,具有典范意义。在今日阅读看来,它所展现出的“自然—社会—情感”三位一体的有机结构,让我们感受到词人对自然之喜、百姓之乐的敏锐捕捉,也启示我们:文艺创作最深刻的情感往往来源于最质朴的生活场景,而最打动人心的作品,往往是那些有根、有情、有趣的篇章。

关于诗人:

苏轼(1037 - 1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人,北宋文坛全才。嘉祐二年进士,历仕仁宗至徽宗五朝,官至礼部尚书。其文汪洋恣肆,《赤壁赋》成千古绝调;诗清新豪健,《题西林壁》"不识庐山真面目"富含哲理;词开豪放一派,《念奴娇·赤壁怀古》"大江东去"拓新词境。书法创"苏体",绘画主"神似",为"宋四家"之一。虽因"乌台诗案"屡遭贬谪,却在黄州、惠州、儋州留下不朽篇章,被陆游赞为"一代文章之宗"。