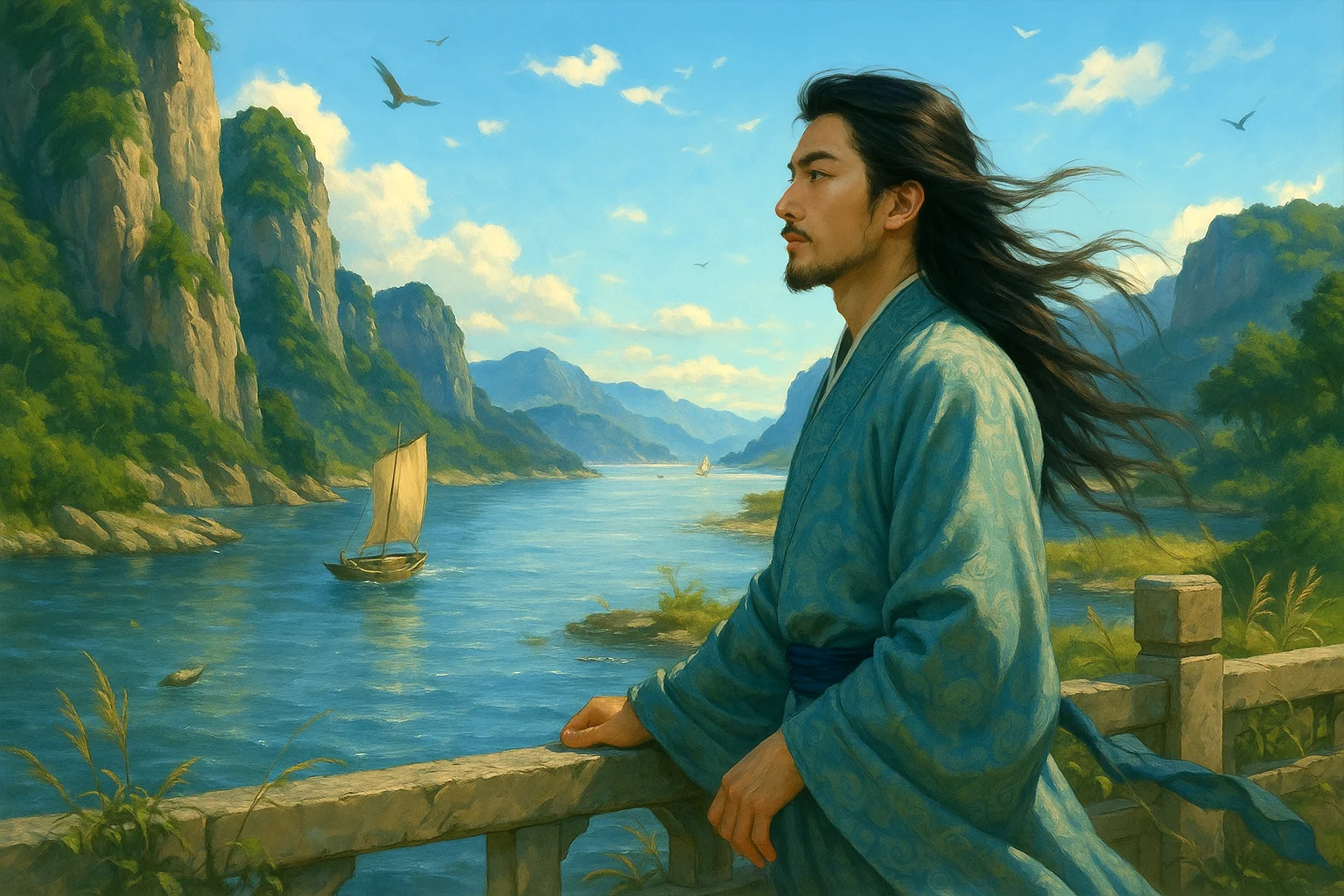

「南歌子 · 雨暗初疑夜」

雨暗初疑夜,风回便报晴。

淡云斜照著山明,细草软沙溪路马蹄轻。卯酒醒还困,仙村梦不成。

苏轼

蓝桥何处觅云英?只有多情流水伴人行。

赏析:

这首作品作于公元1079年(元丰二年)春,时苏轼任湖州知州。这一年正值“乌台诗案”前夕,苏轼虽暂居江南水乡,心中却常有风波未息之感,词中便借酒后行旅所见,抒写梦幻与现实之间的游离,寄托了词人内心的惆怅、幻灭与幽思。整首词构思灵动,情景兼备,既有山水写意之美,又含深意之思,写得清新隽永,意境深远。

上片:“雨暗初疑夜,风回便报晴。淡云斜照著山明,细草软沙溪路马蹄轻。”

细雨如烟,天色昏暗,起初还以为仍是夜晚。忽有一阵风吹来,乌云散尽,天气转晴。淡淡的浮云间透出斜阳,照得山色分外明朗。小路边,细草柔软,沙土轻松,溪边的马蹄声也显得轻盈无声。

上片描写雨后春晨的江南山水,清新灵动,如诗如画。由夜雨转晴,山川映照,词人乘马而行,感受到一种超尘脱俗的轻快之感。这种山水间的恬淡清幽,恰与词人当时内心中避世求安的愿望相应。

下片:“卯酒醒还困,仙村梦不成。蓝桥何处觅云英?只有多情流水伴人行。”

晨间饮了些酒,酒醒却仍带困倦,原是昨夜梦中寻仙未成。那传说中的蓝桥仙村如今何在?想再去寻觅云英已无从可觅。只有身旁这潺潺的溪水似也多情,默默地伴我前行。

下片由梦转入感慨,以“蓝桥云英”之典故抒写求仙之梦未成,表面写梦境幻灭,实则隐含对人生理想难达、世路飘零的伤怀。“只有多情流水伴人行”一语,化静景为有情,既有孤独落寞之感,也带出词人与自然心灵契合的一丝慰藉,情韵悠长。

整体赏析:

全词以春雨初霁、江南行旅为背景,从实景过渡到梦幻再回到现实,层次清晰,情境自然。上片雨晴山明,构图疏淡清逸,点染出一种澄明幽远的自然美。尤其“细草软沙溪路马蹄轻”一句,写出了雨后行路的轻缓与闲适,含蓄传达出词人内心的一种浮世中短暂的宁静。

下片情感渐深,从“卯酒”而梦“仙村”,典出唐人《裴航传》,云英本是仙女象征,在此却成了词人追梦不得的象征化身。这一转入,使得原本闲情写景的词意顿生沉思意味:尘世如梦,仙境难觅,唯有流水自知人意,陪伴前行。以流水象征“多情”,反衬出人世间孤独无依的心绪,又似在流动中寄托生命的无常与漂泊。

这首词虽有幻梦、传说,却不堕虚玄,而是落于人生的现实情感之中,点出了苏轼“知其不可而为之”的人生情怀。词中虽写梦境未成,仙缘难寻,但那江南春光与潺潺溪水中,依然流露着词人对于自然与人生的柔情与眷恋。

写作特点:

- 清丽自然,寓情于景:

上片山水如画,词句浅白却神韵生动。以淡云、斜照、细草、软沙等细节描写,构成一幅春日行旅图,景中寓情,自然流畅。 - 用典传情,情境交融:

下片以“蓝桥”“云英”入典,用神仙故事寄托幻梦与求索,表达词人对美好理想的向往及失落。这种情境的交融,极富浪漫主义色彩。 - 虚实交错,空灵悠远:

从“酒醒困倦”到“梦不成”,从“云英难觅”到“流水伴人”,实中有虚,虚中有实,境界由实而虚,再由虚归实,具有空灵飘逸的美感。 - 结尾含蓄,回味无穷:

“只有多情流水伴人行”一语看似平淡,实则含义深远。将流水拟人,赋予情感,借自然之无语写人心之有情,言尽而意不尽,回味无穷。

启示:

这首词通过描写春日雨后江南的清丽山水与旅途中短暂梦境的破灭,折射出苏轼面对现实人生的迷惘与清醒、向往与放下。他虽借云英之梦表达对理想境界的渴望,但梦终未成,他所能依靠的,只是那“多情”的自然、那始终陪伴他的流水。这种归于平淡、与自然相依的哲思,正体现出一种“心远地自偏”的豁达与超然。词中虽有梦幻与伤感,却不沉溺,而是引人从迷惘中看清人生的方向——即便仙梦难成,仍要安行世路,珍惜眼前的一草一水,一程一境。

关于诗人:

苏轼(1037 - 1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人,北宋文坛全才。嘉祐二年进士,历仕仁宗至徽宗五朝,官至礼部尚书。其文汪洋恣肆,《赤壁赋》成千古绝调;诗清新豪健,《题西林壁》"不识庐山真面目"富含哲理;词开豪放一派,《念奴娇·赤壁怀古》"大江东去"拓新词境。书法创"苏体",绘画主"神似",为"宋四家"之一。虽因"乌台诗案"屡遭贬谪,却在黄州、惠州、儋州留下不朽篇章,被陆游赞为"一代文章之宗"。