「寻雍尊师隐居」

李白

群峭碧摩天,逍遥不记年。

拨云寻古道,倚石听流泉。

花暖青牛卧,松高白鹤眠。

语来江色暮,独自下寒烟。

赏析:

这首诗约作于李白晚年漫游宣城期间,是其访道诗中的代表作。此时的诗人历经仕途坎坷与人生起落,对道家隐逸思想的认同更为深刻。诗中“雍尊师”虽生平不详,但其形象凝聚了李白对理想人格的全部想象——一位超越时空、与天地精神往来的得道者。

第一联:“群峭碧摩天,逍遥不记年。”

群峰陡峭,碧色直逼天际;隐士在此逍遥自在,早已忘却尘世年岁。

开篇以仰视视角勾勒出隐者所处的宏大空间。“碧摩天”三字,既写出山色之苍翠,更以“摩”字赋予群山主动迫近苍穹的动感与力量。在此背景下,“逍遥不记年”点出主人翁的存在状态,将空间的无限延展与时间的永恒停滞并置,瞬间营造出超越凡俗的仙境氛围。

第二联:“拨云寻古道,倚石听流泉。”

(我)拨开云雾寻觅古老的山道,倚靠着岩石静听溪流的清音。

此联以细腻的笔触描绘寻访过程。“拨云”既是实写山间云雾缭绕之景,亦暗喻探求真理需涤除世俗迷障。“寻古道”既指物理路径,也象征着对古老道家智慧的追寻。“倚石听流泉”则从视觉转向听觉,一个“听”字,写出了诗人内心的静定与对自然韵律的沉醉,寻访之路由此成为一场心灵的洗礼。

第三联:“花暖青牛卧,松高白鹤眠。”

在温暖的花丛旁,青牛安然卧息;在高耸的松枝上,白鹤恬静休憩。

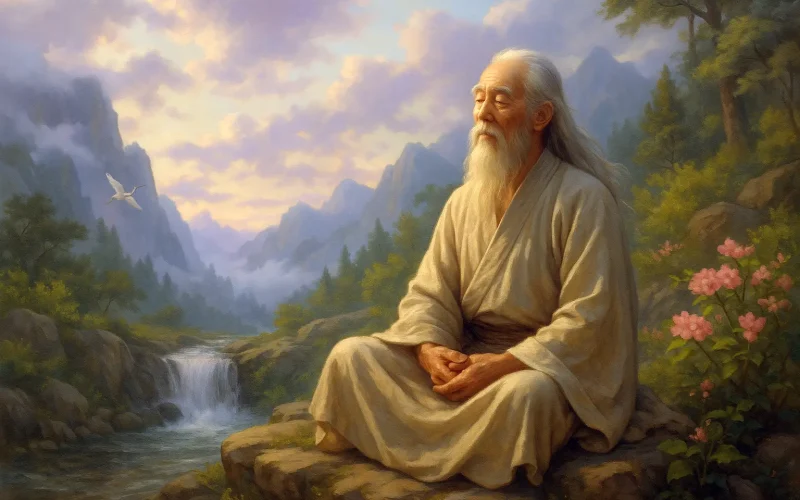

此联是诗中最富仙意的画面。青牛是老子出关的坐骑,白鹤是仙人常见的伴侣,二者皆为道家文化的经典意象。诗人不写人,而写牛卧鹤眠,以动物的安详静谧,反衬出此间主人已与万物达成高度的和谐。“花暖”与“松高”的对仗,既勾勒出隐居环境的层次感,也暗示了隐士品格的温暖与高洁。

第四联:“语来江色暮,独自下寒烟。”

畅谈间,江面已笼罩在暮色之中;(我)独自一人,走下这寒烟弥漫的山径。

尾联在时间流逝中完成情感的升华。“语来”二字极具包容性,省略了所有具体对话,却暗示了精神上的高度契合与言谈的忘我境界。“江色暮”标志着一个完整时空单元的结束。结尾“独自下寒烟”,与开篇的壮丽形成对比,于温暖的交汇后归于清冷的独行,余韵悠长,既有一丝怅惘,更有一份了悟后的澄明。

整体赏析:

这首诗的艺术结构宛如一次完整的朝圣之旅。它遵循着“远望其境→探寻其径→观照其象→感悟其神”的内在逻辑,层层递进。诗人巧妙地将自我的寻找过程与隐士的超然形象交织呈现:前者是动态的、充满过程性的;后者是静态的、已然圆满的。二者共同构成“求道”与“得道”的完整哲学图示。全诗在色彩运用上尤为精妙,从“碧摩天”的苍翠,到“花暖”的明艳,再到“江色暮”的昏黄与“寒烟”的灰蒙,形成了丰富而协调的视觉韵律,完美外化了诗人从向往、探寻到感悟、归去的复杂心绪。

写作特点:

- 时空结构的精心设计:诗歌在空间上完成从山外到山中再返回的循环,在时间上完成从白昼到黄昏的过渡,结构严谨而富有象征意味。

- 道家意象的有机融入:青牛、白鹤等意象并非生硬点缀,而是与整体环境水乳交融,共同构建了一个充满道家气息的符号系统。

- 感官描写的层次丰富:综合运用视觉(碧峭、暮色)、触觉(花暖、寒烟)、听觉(流泉)等多重感官体验,营造出沉浸式的诗意空间。

- 留白艺术的娴熟运用:对隐士本人不着一字正面描写,其形象完全通过环境烘托与诗人感受间接呈现,达到了“不写之写”的艺术至境。

启示:

这首诗向我们揭示了一种在现代社会中尤为珍贵的生命智慧:真正的“隐居”,并非物理上的逃离,而是精神上的构建与守护。李白所追寻的,不仅是一位隐士,更是一种内在的秩序与安宁。在信息过载、节奏加速的今天,我们或许无法栖居碧山,但可以在内心为自己开辟一方“逍遥不记年”的净土,于繁忙间隙“倚石听流泉”,找回生命的节奏。诗末的“独自下寒烟”更是一种深刻隐喻:所有深刻的精神交流终将归于独行,而真正的成长,正是在这孤独的沉淀中完成。这份在喧嚣中保持静定、在人群中守护独立的能力,是李白留给每一个现代人的精神遗产。

关于诗人:

李白(701 - 762)字太白,号青莲居士。唐诗堪称中国文学史上最璀璨的星座之一,而其中最耀眼的明星当属李白。李白将中国的古典诗歌,尤其是浪漫主义诗歌推向了顶峰,并以卓越的成就影响了古今中外一代代优秀文人。