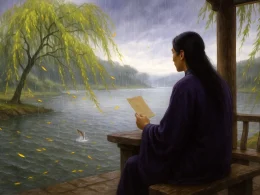

「琵琶仙 · 双桨来时」

双桨来时,有人似旧曲桃根桃叶。

歌扇轻约飞花,蛾眉正奇绝。

春渐远,汀洲自绿,更添了几声啼鴂。

十里扬州,三生杜牧,前事休说。又还是宫烛分烟,奈愁里匆匆换时节。

姜夔

都把一襟芳思,与空阶榆荚。

千万缕、藏鸦细柳,为玉尊、起舞回雪。

想见西出阳关,故人初别。

赏析:

这首词写于南宋时期,是姜夔借游春之景抒写感遇之情的词作,可能写于他寓居扬州或吴兴之际。词中追忆旧日情事,通过眼前的汀洲春色、啼鴂声与榆荚落地的景象,将惜春之情与离别之恨融合,表现出一种哀而不伤、美而凄清的独特意境。全词意象流转自然,词笔转折间颇具姜夔惯有的空灵蕴藉之美。

第一段:“双桨来时,有人似旧曲桃根桃叶。歌扇轻约飞花,蛾眉正奇绝。”

一只船儿轻轻荡来,船上的人儿宛若昔日桃根桃叶故事中的女子。她执扇接花,蛾眉巧笑,艳丽动人,令人神往。

词人眼见丽人入画,触发回忆,起笔即以典故“桃根桃叶”引情入景,人物虚实交错。

“春渐远,汀洲自绿,更添了几声啼鴂。十里扬州,三生杜牧,前事休说。”

春光日渐远去,沙洲上自成一片翠绿,几声杜鹃啼叫更添惆怅。那十里扬州,杜牧三生不忘的情缘,往事不堪回首。

从眼前回归内心,从眼见的景物转换到情感追忆,悄然牵引出词人对往昔情事的隐痛与沉郁。

第二段:“又还是宫烛分烟,奈愁里匆匆换时节。都把一襟芳思,与空阶榆荚。”

又到了宫中分火的时节,只叹这换季之感,在愁绪中更觉匆匆无情。满怀春思都寄托于阶前飘落的榆钱,空自惆怅。

此段回到现实时令——寒食、清明。借分烛、榆荚等节俗意象,描绘光阴易逝、情感无依的无奈心境。

“千万缕、藏鸦细柳,为玉尊、起舞回雪。想见西出阳关,故人初别。”

无数丝丝柔柳中,乌鸦栖藏不动。柳丝轻舞如雪,在酒宴间翻飞,唤起我对昔日离别情景的回忆——那是在阳关道上,我们初次作别。

以柳丝、乌鸦、酒筵写景,又引出阳关典故,以回忆之力将结尾凝聚为永恒的离愁。

整体赏析:

这首词通篇宛如春日长卷,铺展在眼前的是一个游春水乡的景象,而沉潜于其下的,却是词人对逝水年华、失落爱情、无法追回之情感的低诉。全词的意象极具层次:桃根桃叶、飞花蛾眉、汀洲啼鴂、榆荚飞舞、细柳藏鸦、阳关初别……这些组合在一起构建出一个“情景交融、以景传情”的绝美词境。

姜夔善于将淡淡的哀愁化入清空的语境,词中既有对人物之美的赞叹,又有惜春之意、怀旧之思、别离之愁。情不外露却渗透全篇,尤以“与空阶榆荚”“藏鸦细柳”两句为情意所最盛之处,令人回味深长。

写作特点:

- 典故隐约,寄托深长:首句用“桃根桃叶”典出《诗经》,后用“西出阳关”典自《阳关三叠》,不露痕迹而引人入胜。

- 情景交融,虚实并举:前段写游春所见,引起内心波澜;后段从节气、落叶、柳丝进入深情记忆,虚中有实,实中见虚。

- 语句流丽,音律和雅:姜夔为精于音律者,此词节奏疏密有致、用字清丽动人,仿佛琵琶轻拨,声声含情。

- 婉约中寓悲,清绝而不冷:全词虽哀而不伤,用笔收敛含蓄,尤显情致深长。

启示:

这不仅是一篇春日怀旧词,更是姜夔词境“清空骚雅”风格的集中体现。在短短数十句中,他将人物、春光、节气、旧情、别意精妙交织,成就一幅“梦回旧地、情断今春”的艺术图卷。它启示我们:真正的艺术之美,往往不在于声泪俱下的悲歌,而在于轻描淡写中所蕴藏的深情厚意。这首词也告诉我们,情感的深度不需高声喧哗,只需一曲微吟、一片落花、一缕柳丝,便足以动人心魄。

关于诗人:

姜夔(约1155 - 1221),字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今江西鄱阳)人,南宋词人、音乐家。终生布衣,依名流张鉴、范成大为清客。其词清空峭拔,《白石道人歌曲》存词80余首,《扬州慢》“二十四桥仍在,波心荡、冷月无声”写黍离之悲;《暗香》《疏影》咏梅托志,被张炎奉为“清空”典范。精通音律,17首自度曲旁缀工尺谱,为唯一存世的宋代乐谱。诗亦高妙,《除夜自石湖归苕溪》“细草穿沙雪半销,吴宫烟冷水迢迢”杨万里叹为“有裁云缝月之妙”,与范成大、杨万里并称“中兴四大家”。