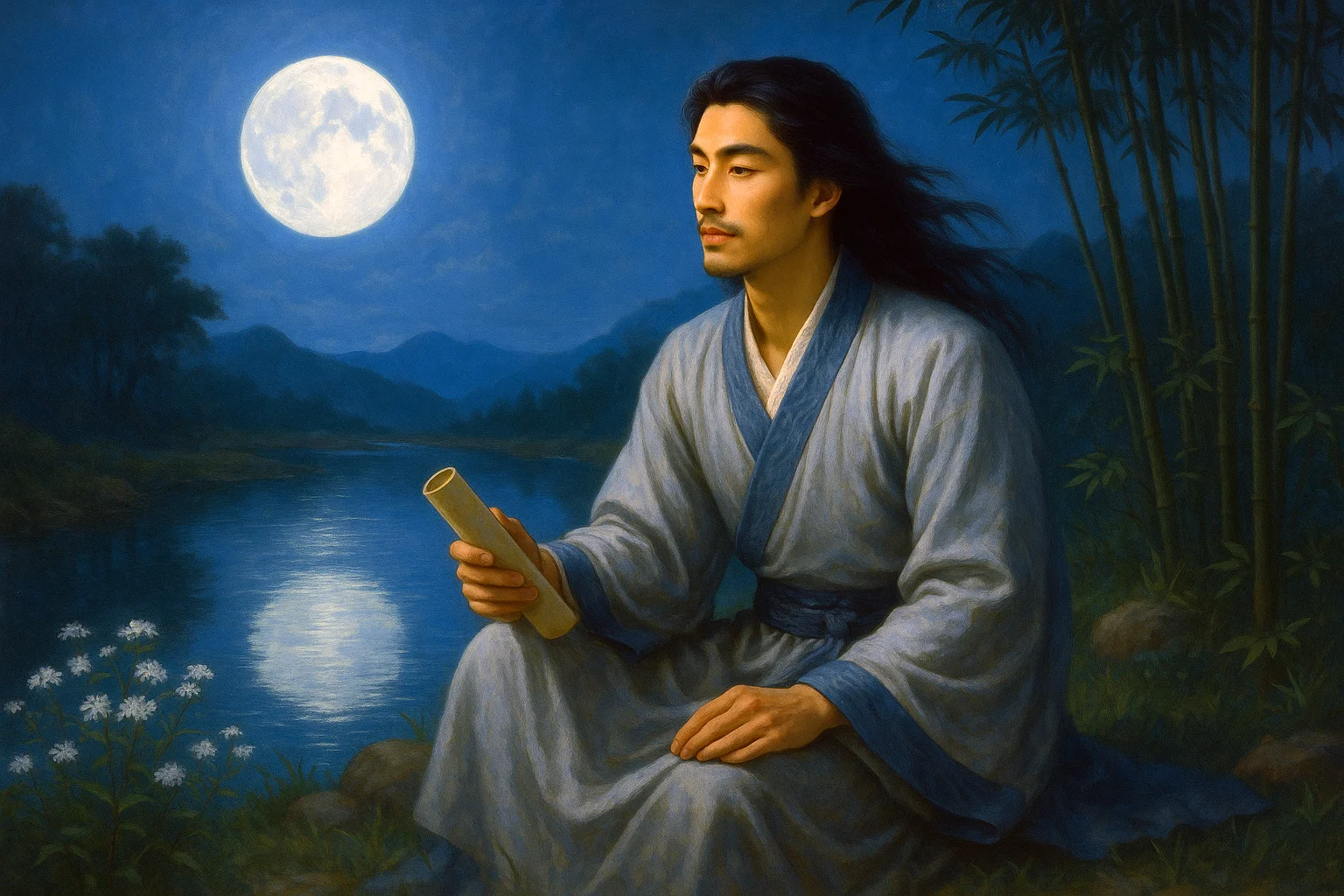

「奉和滁州九咏九首 · 归云洞」

曾巩

野草山花夹乱流,桥边旌旆影悠悠。

即应要地无人见,可忍开时不出游。

赏析:

这组诗是曾巩任滁州知州期间所作,这是其中一首,描绘滁州名胜归云洞之景,抒发诗人对自然山水的欣赏之情与隐逸超然的情怀。滁州地处江淮之间,风景清幽秀美,是宋代文人如欧阳修、曾巩等人笔下常见的寄情之地。本诗风格清淡自然,体现出曾巩一贯的雍容和平易,借景言志,境界悠远。

第一联:“野草山花夹乱流,桥边旌旆影悠悠。”

野草与山花夹岸而生,映衬着奔流的溪水;桥边的旌旗影子在水面上悠悠飘动。

此联写归云洞周边的自然景色,动静结合、色彩丰富,既有野趣,也带有些许人文痕迹。野草山花乱流奔腾,自然生动;旌旗之“悠悠”则增添几分诗意与观赏的氛围。

第二联:“即应要地无人见,可忍开时不出游。”

如此胜境本应为人所争相游赏,却竟少有人前来;花开佳景之时,怎忍不出门一游?

下联一转,由写景入情,借疑问式语气表达对赏景者稀少的惋惜,也体现诗人对山水之乐的热爱与独自沉浸的怡然。

整体赏析:

这首诗描绘了归云洞一带春日盛景,诗人将野草、山花、乱流与桥边旌影糅合于一图,使自然山野与人文意趣交融。诗的前半联描景如画,色彩层次分明;后半联转为抒怀,通过设问句式表达对佳景不被欣赏的惋惜,也含有诗人独赏幽景、寄情山水的满足。

整首诗清丽自然、语意闲远,虽篇幅短小,却意趣盎然,展现出一种隐逸之乐与物我相契的精神追求。

写作特点:

- 写景生动,动静结合:

野草山花与乱流描绘出动感十足的自然景象,而旌旗影子的飘摇又添一层静谧的氛围。 - 意境空灵,寓情于景:

诗人借归云洞幽静之景表达出自身的心境与审美取向,表现出远离喧嚣、独处清幽的文人情怀。 - 语言简洁,内涵深远:

全诗不过四句,却营造出一种隐逸闲适、超然物外的境界,含而不露,意味绵长。

启示:

这首诗不仅体现了宋代文人崇尚自然、追求闲适生活的精神风貌,也启发我们在喧嚣中寻找片刻的静谧,与自然对话,感受心灵的澄明。在美景面前,不必人多才觉有趣,一人独赏,亦能别有洞天。这种淡泊、独立的精神世界,是曾巩诗文中的常见底色,也是现代人难得的一种生活智慧。

关于诗人:

曾巩(1019 - 1083),字子固,建昌军南丰(今江西南丰)人,世称"南丰先生"。北宋嘉祐二年进士,官至中书舍人。作为"唐宋八大家"之一,其文风古雅平正,《墨池记》《寄欧阳舍人书》等篇章以严谨的说理和醇厚的文风著称;诗歌则质朴含蓄,《西楼》"海浪如云去却回"展现壮阔意境。虽文学成就稍逊苏轼、王安石等同辈,但因其文风"醇乎其醇"(王安石语),被后世奉为"南丰文派"宗师。此外,他精于校勘,整理《战国策》《说苑》等古籍,在宋代学术史与散文发展史上占据独特地位。