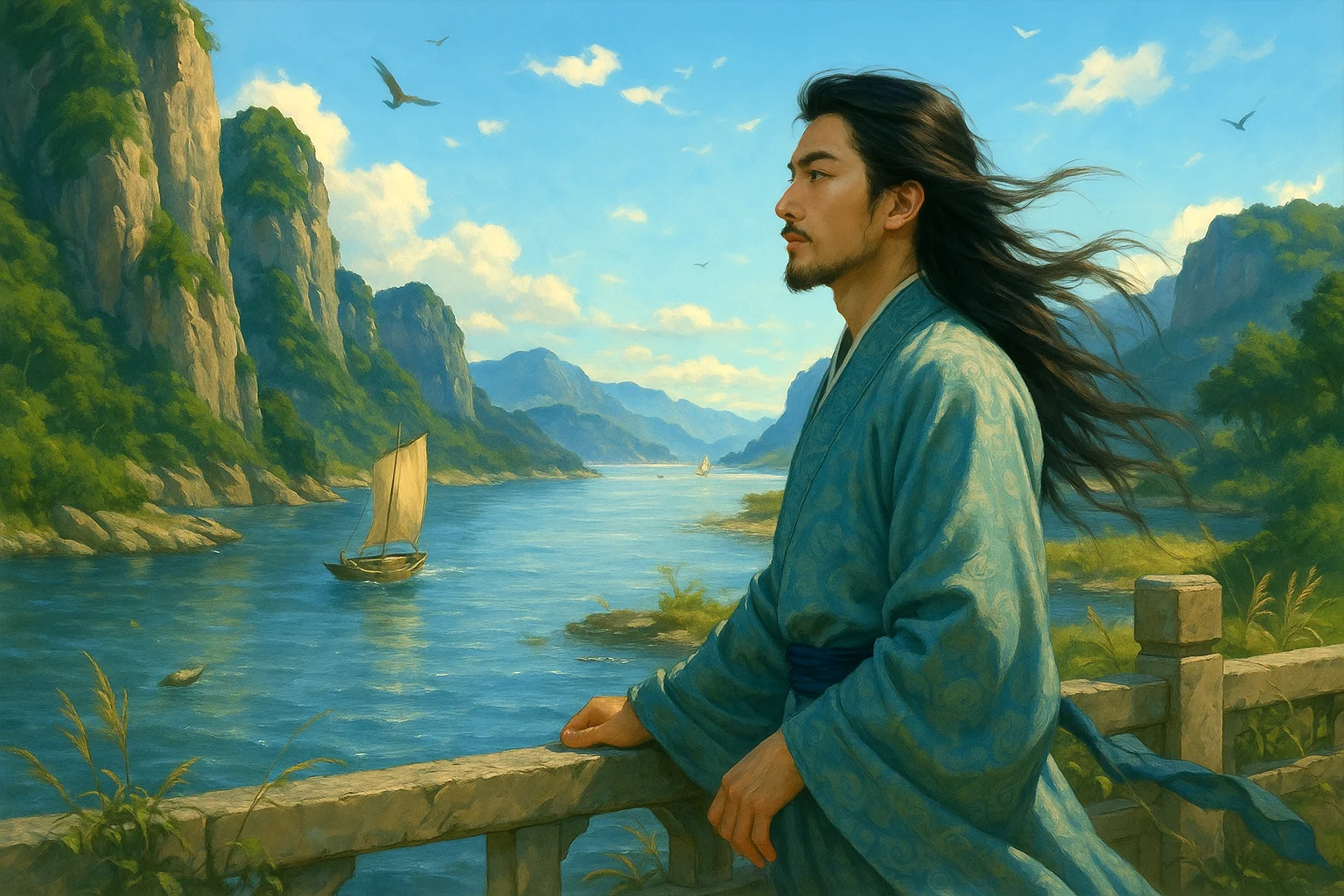

「蝶恋花 · 密州上元」

灯火钱塘三五夜,明月如霜,照见人如画。

帐底吹笙香吐麝,更无一点尘随马。寂寞山城人老也!击鼓吹箫,却入农桑社。

苏轼

火冷灯稀霜露下,昏昏雪意云垂野。

赏析:

这首词作于公元1075年(北宋熙宁八年),苏轼时任密州知州。刚离开繁华如画的杭州,初至北地荒寒的密州,正值元宵佳节。词人遥想昔日钱塘元夜的热闹繁盛,回望当前山城的寂寥冷清,心中百感交集。通过两地元宵节景象的强烈对比,既抒写了对旧地的追念,也寄寓了对当下现实的冷静观察和深切同情。

上片:“灯火钱塘三五夜,明月如霜,照见人如画。帐底吹笙香吐麝,更无一点尘随马。”

正月十五的杭州夜色灯火通明,明亮的月光如霜般清辉洒地,把街上游人映照得如同画中人物。帷帐之内笙声悠扬,香气四溢,没有一点尘土随着马蹄飞扬。

这一片热闹、清丽、华贵的元夜场景,从市街游人写到帐中笙歌,既表现出杭州的繁华气象,也透出词人对旧地生活的眷恋之情。

下片:“寂寞山城人老也!击鼓吹箫,却入农桑社。火冷灯稀霜露下,昏昏雪意云垂野。”

如今独居山城,内心愈加寂寞,仿佛自己也老去了。街上传来鼓箫之声,原来是乡民在祈社祭神,祈愿来年丰年。夜深灯火零落,霜露沉沉,大地昏昏,雪意弥漫,阴云低垂,笼罩原野。

词人借密州元夜的清冷与简朴,反衬出心境的孤寂与责任的沉重;而在“雪意云垂”中,也暗藏一种希冀:瑞雪兆丰年,百姓得以安生。

整体赏析:

这首词通篇以两地对比为核心构思,上片忆杭州元宵,灯火辉煌,游人如织,香车宝马、笙箫管弦、帷帐生香,一派繁华气象;下片写密州元夜,山城荒寒,鼓箫冷清,祭社祈农,霜露压云,一片寥落之境。

词人并非单纯描摹环境,而是在对比之间寄托复杂情感——既有对旧地盛景的回忆,又有对新地民情的关怀,既有身世漂泊的感慨,又有为民祈丰的隐忧。“寂寞山城人老也”一句,更流露出词人内心的孤独与沉郁:仕宦奔波中,人的青春似被耗尽,而民间的忧患却真实难避。

尤为动人的是,词人并未陷入消极怨怼之中,而是从“雪意云垂”的自然景象中,体会到一种沉静的希望,诗中有忧更有望,体现出他一贯豁达乐观的本色。

写作特点:

- 对比鲜明,情境转换自然:

词以“杭州上元”与“密州上元”作强烈对照,前者热闹奢华,后者冷清寂寞;从都市繁华到山城清寒,转折自然,情调递进,展现出苏轼驾驭结构的能力。 - 写景入情,境由心生:

月色如霜、香气如麝、云垂如雪,皆为实景描摹,却又处处与词人心境相通。“人老也”、“雪意云垂野”等句,将自然描写升华为心灵独白。 - 语言浑成,意蕴多重:

“更无一点尘随马”简洁而妙,表现环境清洁,也象征江南生活之从容精致;“击鼓吹箫却入农桑社”一句,虽写农人祭社,却饱含对民间风俗的体察与敬意,语言平淡而意味深长。 - 笔墨不拘,情思自由:

全词不拘一格,句式长短参差,意象古今交错,既有旧忆的回响,也有现实的叩问,是“意之所到,笔亦随之”的典范之作。

启示:

这首词教人认识到,“盛景”未必真实,“寂寞”未必虚空。在繁华与冷落之间,苏轼不迷恋旧梦、不逃避现实,而是以冷静观察与深情同情,表达对百姓疾苦的关注与对政事责任的担当。词中没有一句直言苦情,却句句含情,处处有思,展现出诗人心中深厚的社会良知与人文关怀。

它也启示我们:真正有力量的作品,不在于描摹声色之繁,而在于能从身边所见,写出天地苍茫中的情感温度与人世重负。这正是苏轼作为一代文豪的格局所在。

关于诗人:

苏轼(1037 - 1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人,北宋文坛全才。嘉祐二年进士,历仕仁宗至徽宗五朝,官至礼部尚书。其文汪洋恣肆,《赤壁赋》成千古绝调;诗清新豪健,《题西林壁》"不识庐山真面目"富含哲理;词开豪放一派,《念奴娇·赤壁怀古》"大江东去"拓新词境。书法创"苏体",绘画主"神似",为"宋四家"之一。虽因"乌台诗案"屡遭贬谪,却在黄州、惠州、儋州留下不朽篇章,被陆游赞为"一代文章之宗"。