「纵笔」

苏轼

白头萧散满霜风,小阁藤床寄病容。

报道先生春睡美,道人轻打五更钟。

赏析:

这首诗作于公元1094年,苏轼被贬惠州期间,寓居嘉佑寺中。此时的他已年过花甲,历经宦海沉浮,自京师远谪南荒,生活困顿,体弱多病。然而,即便身处逆境,他依旧能从容以对,诗意盎然。据说此诗传到朝廷后,引发了当政者章惇的不满,遂将苏轼贬得更远,南迁至海南儋州。这短短四句,不仅写出了诗人客居寺庙的实景,更映照出他不屈于命运、超然旷达的精神风骨。

第一联:“白头萧散满霜风,小阁藤床寄病容。”

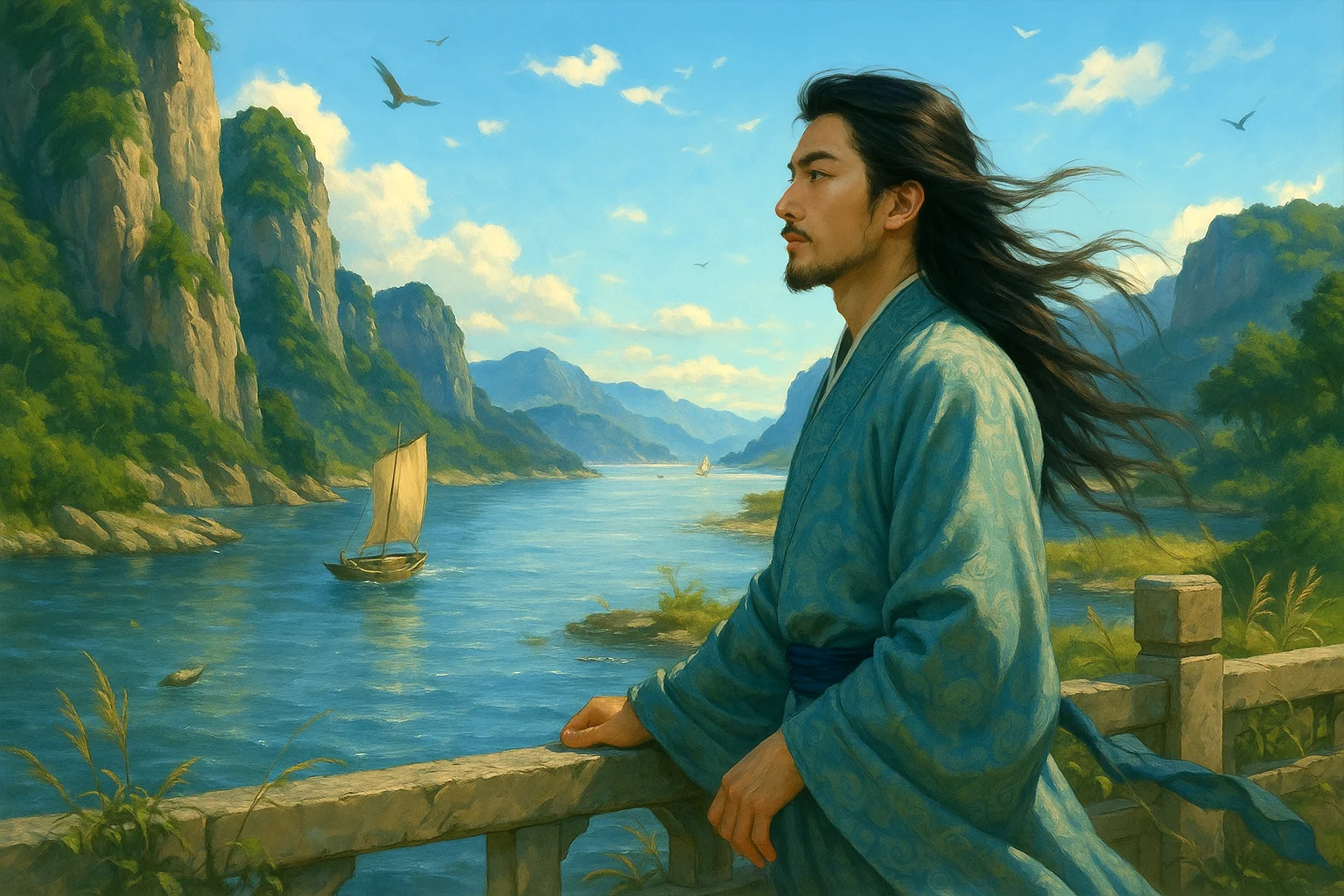

头发斑白稀疏,被风霜吹得凌乱。在这小阁楼上,藤编的床铺寄托着我这病弱的身躯与憔悴的面容。

诗人以极简之笔勾勒出贬谪生活的窘境和身体的衰弱。“白头”“霜风”渲染出岁月沧桑之感,“藤床”与“病容”则写出了生活的清苦与身心的疲惫。虽寥寥数语,却将诗人孤寂、衰老、病弱之状写得入木三分。

第二联:“报道先生春睡美,道人轻打五更钟。”

有人悄声说道:先生春眠正酣,莫要惊扰。于是寺中的道人也轻轻敲响了五更钟。

这两句语调转为轻松温润,既写出了春睡之美,也隐含了诗人精神上的安适与周围人的敬重。那一声“轻打五更钟”,不仅体现出对诗人起居的体贴,更道出一种人情温暖与世外幽居的安宁。诗中没有一丝牢骚,反映出苏轼面对困厄,依旧从容不迫、自得其乐的旷达胸襟。

整体赏析:

全诗虽短,仅四句,却意境丰盈、情感深厚。首联写身老病重、寄居僧舍,实景悲凉,然不失沉稳之笔;次联则境界一转,写春睡安然、钟声轻响,意趣悠远。诗人用最平易的语言表现出一种超脱尘世的宁静与自在,使苦境化为清幽,使忧患化为从容。这份由心而发的宁静之感,不正是人生历经波折后最真实的安顿吗?

写作特点:

本诗语言平淡自然,情境朴实却富于画面感。以对比写法见长,前后两联一苦一乐、一实一虚,表现出苏轼在困厄中仍能保持乐观豁达的人生态度。同时,通过细节描写,如“藤床”“五更钟”等,营造出恬静温柔的氛围。整首诗既具画意,又饱含哲思,是苏轼晚年诗作中颇具代表性的佳篇。

启示:

这首诗启示我们,即使身处逆境,也可在简朴中寻得宁静,于苦中体味甘意。苏轼用自己的生命经历告诉我们:环境虽困,心境可安;命运多舛,心中有光。生活的重压与风霜,不足以摧毁一个真正拥有精神自由的人。在纷扰的人世间,我们更应学习苏轼那份在藤床之上也能“春睡美”的从容与旷达。

关于诗人:

苏轼(1036 - 1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川省眉山市)人,是北宋才华横溢的文学大家。他于诗、文、词、赋都有极高的造诣,而在词史上的独特作用与地位,尤为引人瞩目。在北宋中期的词坛上,无论在当时的社会影响,还是词题革新的贡献,苏轼都称得上是首屈一指。