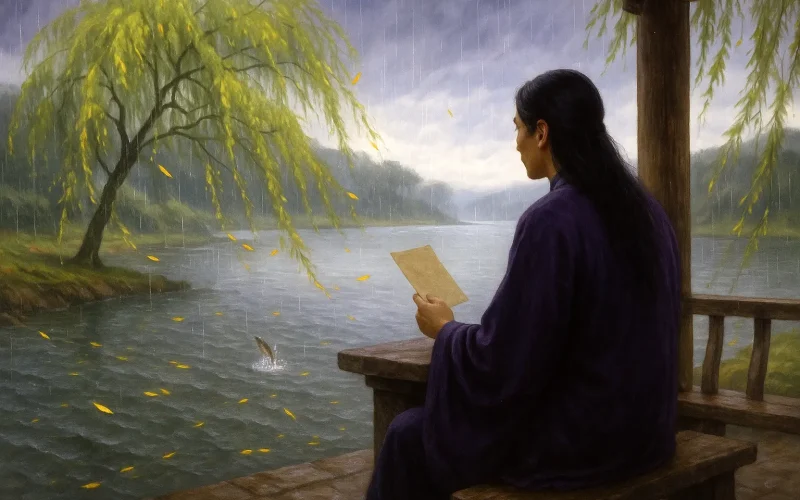

「夜雨寄北」

李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

赏析:

这首诗作于唐宣宗大中二年(848年)秋,时李商隐应东川节度使柳仲郢之辟,入蜀任节度书记。作为李商隐最广为人知、传颂最广的作品之一,这首诗以极简语言构筑了人类共通的相思图景。值得注意的是,此期诗人家室仍在长安,而巴蜀之地素有“巴山夜雨”的气候特征,这为诗歌提供了真切的地理与气象基底。历来注家多认为此诗寄予妻子王氏,然细考其时——王氏已于前一年(847年)病逝——则此“寄北”之对象或为虚指,或为追思,使诗歌在现实与记忆的叠影中更显复杂深邃。

此时的李商隐,身处政治生涯的又一转折点。随着牛党得势、李党失势,曾受李德裕赏识的诗人不得不远离长安,于巴山蜀水间寻求新的政治依托。这种空间位移所带来的不仅是地理阻隔,更是士人精神世界中“中心”与“边缘”的重新定义。《夜雨寄北》表面写儿女私情,实则蕴含了唐代士人“宦游”生涯中普遍体验的存在性孤独与时间性焦虑。其永恒魅力恰在于:将个体宦游之苦,升华为人类共有的时空阻隔之思。

首联:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。”

你问我归期我尚无确期,巴山夜雨涨满了秋天的池塘。

开篇以虚拟对话构建时空张力。“君问”与“未有期”之间,横亘着唐代官僚制度下士人无法自主的宿命——归期不决非因不愿,实因不能。两个“期”字在音韵上的重复,强化了期盼与失落间的心理回响。下句“巴山夜雨涨秋池”是李商隐诗学的典范:七个字中,地域(巴山)、时间(夜)、气候(雨)、季节(秋)、空间(池)、动态(涨)俱全,却毫无堆砌之感。“涨”字尤妙,它既写雨水积聚的物理过程,更暗喻愁思在时间流逝中的悄然漫溢。秋池成为心灵的镜鉴,夜雨每落一滴,思念便涨一寸。

尾联:“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”

何时才能共剪西窗烛火,回头说起今夜巴山听雨的情景。

此联以时间折叠手法创造诗学奇观。“何当”引出未来想象,但想象的內容却是“话”当下(巴山夜雨时)。诗人在这里完成了一种时间的回环结构:现在的孤寂(听雨)将成为未来温馨(共话)的谈资,而未来的温馨又照亮了现在的孤寂。西窗剪烛的意象,取自古人夜间长谈时剪去烛芯的生活细节,其温暖亲密的质感,与巴山夜雨的清冷孤寂形成强烈反差。值得注意的是“却话”的“却”字——它暗示着在未来的重逢中,此刻的痛苦已被审美化、故事化,成为滋养亲密关系的材料。这种将当下苦难转化为未来叙事资源的心理机制,正是人类抵抗孤独的根本智慧之一。

整体赏析:

这是一首以雨声为经纬、以时间为纵深的抒情建筑。全诗仅二十八字,却建构了三重时空:现实的巴山夜雨(此时此地)、虚拟的归期问答(彼时彼地)、想象的西窗共话(未来某时)。这三重时空通过“夜雨”意象勾连,形成环环相扣的诗意循环。

诗歌最精妙处在于其对“听雨”体验的哲学开掘。在首联,雨是客观的自然现象(涨秋池);在尾联,雨已成为被言说的记忆符号(话夜雨)。这个转化过程揭示了人类经验的基本模式:我们在经历时并不真正理解经历的意义,唯有在回忆与言说中,经历才获得其完整形态。李商隐提前将此刻的孤寂置入未来的对话框架,实则是以诗学智慧对抗现实的荒寒——既然此刻必须独对夜雨,那就让这夜雨成为未来共话的珍贵素材。

诗中展现的时间意识尤为深刻。线性时间观下,“现在”的痛苦与“未来”的欢聚是割裂的;但李商隐通过“却话巴山夜雨时”一句,让未来反哺现在,让希望照亮困境。这种时间的互文性建构,使诗歌超越了一般怀人作品的哀婉,升华为对人类时间体验的诗性整合。当诗人说“却话”时,他已在用未来的口吻言说当下,这种时间的重叠恰是诗歌魅力的核心。

写作特点:

- 问答结构的心理纵深:“君问归期未有期”表面是日常对话,实则是自我与他者、期盼与现实的多重对话。问者在远方,答者在巴山,而“未有期”的答案又将在未来被重新问答(却话),形成回声般的情感共振。

- 气象意象的情感赋形:巴山夜雨不仅是背景,更是抒情主体。雨声的绵长对应思念的悠远,池水的上涨对应愁绪的积累,秋气的萧瑟对应心境的苍凉。李商隐让自然气象承担了情感发展的叙事功能,使无形之情获得可感的形式。

- 时空词的精微调度:“期”(时间承诺)、“夜”(时间段落)、“秋”(时间季节)、“何当”(时间疑问)、“却话”(时间回溯),这些时间词与“巴山”(空间)、“西窗”(空间)、“池”(空间)等空间词交织,构建了立体的情感时空坐标系。

启示:

这首作品揭示了人类情感中一种超越时空的生存智慧:将此刻的孤独,转化为未来共话的素材;将现实的阻隔,升华为精神重逢的契机。李商隐在巴山夜雨中最孤独的时刻,没有沉溺于绝望,而是想象出一个“共剪西窗烛”的未来场景,并让这个未来场景的光芒,反向照亮此刻的黑暗。这对任何时代个体的启示在于:承受苦难的方式之一,是提前将其叙事化——想象自己在未来如何讲述此刻的遭遇。

诗中“却话巴山夜雨时”的时间处理,展现了文学对抗时间暴政的独特力量。现实中的时间是线性流逝的,此刻的雨声终将消失,秋池的水位终将回落;但诗歌通过语言将这一瞬间凝固,使其在“却话”的想象中获得永恒。这提醒我们:人类虽然不能阻止时间的流逝,却可以通过记忆与言说,让某些时刻在精神世界中获得超越时间的重量。

最终,这首诗给予我们的不仅是对爱情的感动,更是一种在逆境中保持心灵弹性的范式。当现实中的“归期未有期”无法改变时,诗人转向构建精神上的“共剪西窗烛”。这种从现实空间向精神空间的转移,恰是古典士人面对困境时的典型应对:既然身体不能逾越巴山,就让心灵飞渡关山;既然此刻不能相聚,就让此刻成为未来相聚时最动人的话题。在这个意义上,这首诗不仅是一封情书,更是一份关于如何在局限中开拓无限可能的心灵地图。

关于作者:

李商隐(813 - 858),字义山,晚唐大家,擅骈文,尤工诗。诗与杜牧齐名,人称“小李杜”。怀州河内(今河南省焦作市)人。少年时,境况极为艰难九岁丧父,所谓“浙水东西,半纪漂泊”。