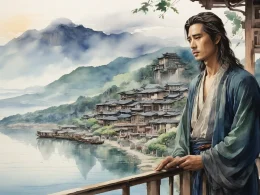

「归园田居 · 其二」

陶渊明

野外罕人事,穷巷寡轮鞅。

白日掩荆扉,虚室绝尘想。

时复墟曲中,披草共来往。

相见无杂言,但道桑麻长。

桑麻日已长,我土日已广。

常恐霜霰至,零落同草莽。

赏析:

这首诗作于公元405年左右,是陶渊明“归园田居”五首组诗中的第二首。整组诗描绘了诗人辞官归隐、回归田园生活后的种种感悟和体会,其中第一首偏重描绘归隐初期的解脱之感,而本首诗则转向乡村日常生活的描写。通过写自然恬淡的生活图景与简单质朴的人际交往,诗人表达了对田园生活的喜悦,同时也流露出对农耕成果可能被天灾摧毁的忧虑,展现出一种“亦乐亦忧”的心境。

第一联:“野外罕人事,穷巷寡轮鞅。”

乡野之间很少有世俗事务打扰,偏僻小巷中几乎看不到车马行走的痕迹。

诗人以“罕人事”与“寡轮鞅”点明乡村清静,远离尘嚣,从环境描写切入,烘托出归隐生活的宁谧气氛。

第二联:“白日掩荆扉,虚室绝尘想。”

白日里紧闭柴门,独自一人静坐空屋,内心毫无尘俗杂念。

这里的“虚室绝尘想”体现了诗人内心的超然与宁静,象征他摆脱尘世纷扰后达到的精神自由,是对隐居生活最真实的写照。

第三联:“时复墟曲中,披草共来往。”

偶尔在村落弯曲小路间穿行,拨开丛草与乡邻来往交谈。

诗人并非完全闭门谢客,而是在与人和谐相处中保持自然往来,展现了田园生活的温情与亲切。

第四联:“相见无杂言,但道桑麻长。”

见面时并不多谈琐事,只是聊聊桑麻长势如何。

与其说是叙述一种乡村的简单交流,不如说是抒发一种“返璞归真”的理想。质朴的对话反映出人与自然、人与人之间最本真的连接。

第五联:“桑麻日已长,我土日已广。”

桑麻一天天地长高,我耕作的土地也越来越多。

此联描绘了诗人勤于农作的实际成果,流露出对田园劳动生活的满足感和成就感。

第六联:“常恐霜霰至,零落同草莽。”

常常担心霜雪忽至,辛苦种下的作物凋零败坏,与野草一起衰败。

这结尾一转,显露出诗人内心深处的忧惧:自然变幻无常,辛劳成果可能随时消失。这种“亦喜亦忧”的情绪,展现出诗人清明、诚挚而质朴的情感状态。

整体赏析:

这首诗写出了诗人归隐乡村后的日常生活、内心情感与精神状态。诗歌前半展现的是田园生活的宁静与诗人对世俗的超脱,后半则转向对农事成败的担忧,体现了诗人虽远离官场但仍心系现实的真挚情怀。全诗语言自然流畅,意境质朴清新,充满着对生活的热爱与对自然的敬畏。

写作特点:

诗人以白描手法记录生活实景,不事雕琢,却真意盎然。他善用动静结合的描写手法,如“掩荆扉”与“披草来往”,动静交错,平中见奇。语言自然,情感真切,在朴素之中饱含哲理与情致,凸显其“真”的艺术追求。

启示:

这首诗告诉我们,真正的安宁生活不在远方,而在于心灵的自足与简朴。陶渊明的归隐不是逃避,而是一种对自然、自由与本真的选择。在喧嚣浮躁的当下世界,我们亦可从诗人的“亦乐亦忧”中,体悟到内在的明澈与生活的本真价值。

关于诗人:

陶渊明(公元365年 - 427年),字元亮,东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家,出生于江西九江附近的柴桑。他不仅在文学上开创了以田园为主题的新体裁,用平淡的语言表达出深刻的人生哲理,而且他的诗文风格更成为中国古典诗歌中一种恒久的审美标准。