「春望词四首 · 其二」

薛涛

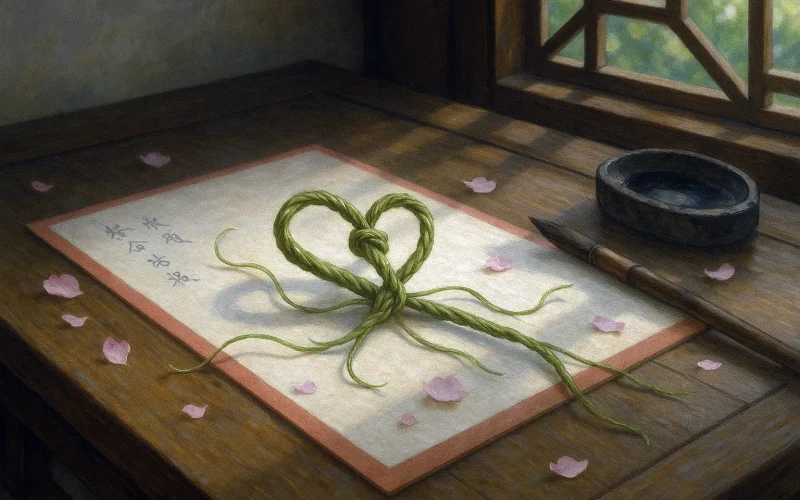

揽草结同心,将以遗知音。

春愁正断绝,春鸟复哀吟。

赏析:

这首诗是薛涛年逾四十后隐居浣花溪时所作的《春望词》第二首。此时她已褪去年轻时的风华张扬,转而沉潜于自然山水之间,诗中情思亦更加细腻含蓄。此作借“结同心”以寄情意,寓浓烈相思于春光草色之间,情感真挚而婉转,充满怅惘之感,展现了她晚年诗作特有的幽恨与沉静。

第一联:“揽草结同心,将以遗知音。”

采撷春草编结成同心结,想要将它赠送给我心心相印的知音。

诗人借“结同心”这一典型的爱情象征,表达出自己渴望与意中人心意相通、相守相知的深切情感。“遗知音”则表明她虽远隔千里,仍盼能以物传情,情深意切中更透出一份孤寂和无依。

第二联:“春愁正断绝,春鸟复哀吟。”

正当我努力驱散春天带来的愁绪,那枝头的春鸟却又再次哀鸣不止。

这一联感情波动微妙,写“春愁”方欲淡去,却又因“春鸟”的哀鸣再次牵动心绪。一个“复”字,生动地表现出情绪反复、心绪难平的复杂状态,令人怜惜。诗人借景写情,将春鸟视作感情的触发者,表达出对逝去春光和落空情感的深重失落。

整体赏析:

《其二》在情感表达上比《其一》更为幽微缠绵,采用象征和对比的手法,以“同心草”代表深情,以“春鸟哀吟”反衬内心的落寞。在诗意铺陈中,诗人表现出自己虽然仍有柔情渴望,却难以摆脱知音杳然、青春难驻的现实困境。“揽草结同心”原是情感的寄托,而“春愁断绝”与“春鸟哀吟”却将这种寄托变成无法传达的空愿,使整首诗在浅显之中饱含深情,既有柔婉,也有痛感。正因其含蓄内敛,愈加令人动容。

写作特点:

- 象征手法巧妙自然:“同心草”寄托情意,象征“结同心”之愿,用物言情,深蕴含义。

- 以景衬情,情景交融:“春愁”与“春鸟”的叠加,营造出愁绪缠绵、意难自持的氛围,增强了诗歌的感染力。

- 情绪起伏微妙真实:情绪从“春愁正断绝”到“复哀吟”,转折自然,极具感染力,体现出女性诗人细腻入微的心理描写。

启示:

这首诗用短短二十字,描绘出一段孤独而深切的相思,展现了薛涛对知音的渴望和春日忧思的交织。它启示我们,人与人之间最动人的情感常常无法用言语完全传达,往往寄托于草结、鸟鸣、春光等自然意象之中。在无法实现的情感寄托中,诗人并未放弃倾诉,这种坚持与幽婉的表达本身,也是一种坚韧温柔的生命姿态。

关于诗人:

薛涛(约768 - 832年),唐代女诗人,陕西西安人。曾居浣花溪上,制作桃红色小笺写诗,后人仿制,称“薛涛笺”。薛涛辩慧工诗,许多诗作托物言志,表达了其追求清俊高洁的情感特征。