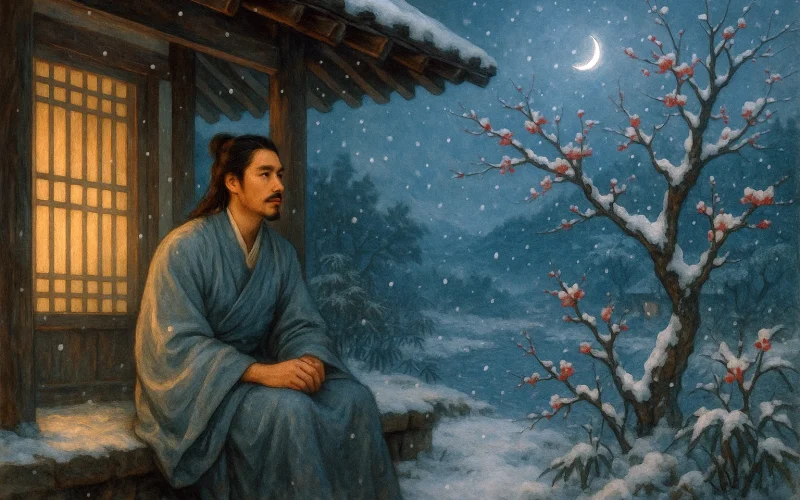

「夏夜追凉」

杨万里

夜热依然午热同,开门小立月明中。

竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风。

赏析:

这首诗作于宋孝宗乾道四年(公元1169年)左右。那时年过四十的杨万里辞官闲居,常常在故乡夜晚散步、赏月、纳凉。这首七言绝句正是他夜间追凉时的即景之作。诗人并未渲染白日的酷热,而是聚焦于夜间微妙的清凉体验,通过简洁清新的描写,把夏夜中的月色、竹林、虫鸣与静气交织成一幅别具韵味的画面,折射出他对自然的深情和细腻的感受力。

第一联:“夜热依然午热同,开门小立月明中。”

夜晚依旧像正午那般炎热,诗人因酷暑难眠,推门走出,在皎洁月光下独自伫立。

这里以“午热”与“夜热”的并列,极写暑气难消,营造出闷热压抑的氛围。但诗人没有抱怨,而是以“开门小立”呈现一种从容自适的姿态。明月的出现,更将这一场景点染出清光与静谧。诗人所追求的,并非单纯的凉爽,而是借夜色、月光来调和酷暑,使心境趋于清朗。

第二联:“竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风。”

浓密的竹林与树荫间,虫声交织成夜的乐章;偶尔感受到一丝微凉,却并不是风吹拂。

此联以环境烘托意境。“竹深树密”突显清幽,“虫鸣处”显现宁静。结句“不是风”,意味深长:这丝凉意来自夜色渐深、气息渐清,而非外在的风。诗人敏锐地捕捉到“静中生凉”的细微体验,将寻常之感化为诗境,展现出心与自然交融的妙趣。

整体赏析:

这首诗之妙,在于“不着热字而全见热,不写凉意而处处生凉”。诗人善于用侧笔与留白,将夏夜的炎热与清凉对比出来。前半写热,后半写凉;由“开门小立”的独立身影,到“竹深树密”的清幽氛围,再到“不是风”的哲理点破,诗境层层递进,展现了由燥热到清凉、由外境入心境的过程。

这种“避实就虚”的写法,正是古典诗歌的妙处:它不以堆砌辞藻取胜,而在一片清简中,折射出生活的真实与哲思的深邃。读来令人回味无穷,仿佛自己也随诗人立于夏夜的月光之下,静观天地的呼吸。

写作特点:

- 取材自然生活:写夜间纳凉的寻常小事,却于细节中见真情。

- 不直写暑热,而以凉生见妙:撇开酷热不谈,反从“追凉”入手,形成巧妙反衬。

- 景与情交融:月光、竹林、虫鸣等景物,衬托出静境与凉意。

- 细腻的体察:特别是“不是风”一句,显出诗人超乎常人的敏锐感受力。

- 语言清新自然:全诗浅白明快,却有回味不尽之意。

- 含哲理而不直说:所谓“静中生凉”,虽未直陈,却通过诗境自显。

启示:

这首诗启示我们,生活中的美与舒适,并非总要依赖外物,而常常来自心境与环境的契合。即便在酷热之中,只要心静自安,也能体会到微妙的凉意。杨万里的诗句提醒人们,细微处也有诗意,平凡中也能发现生活的美好与清凉。

关于诗人:

杨万里(1127 - 1206),字廷秀,号诚斋,吉州吉水(今江西吉水)人,南宋著名诗人,与陆游、范成大、尤袤并称“中兴四大诗人”。绍兴二十四年进士,官至宝谟阁直学士。他突破江西诗派的束缚,开创了活泼自然的“诚斋体”,主张师法自然,语言通俗明快而富含理趣。《诚斋集》存诗四千二百余首,《小池》中“小荷才露尖尖角”捕捉细微生机,《晓出净慈寺送林子方》“接天莲叶无穷碧”泼洒浓烈色彩。其诗善从日常生活提炼诗意,如《过松源晨炊漆公店》借山行感悟人生哲理。陆游盛赞“四百年来无此作”,严羽称“天地间自欠此体不得”,其诗风对后世性灵派产生深远影响。