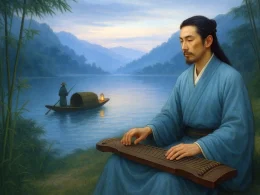

「望天门山」

李白

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

赏析:

这首诗约作于开元十三年(725年)李白初出巴蜀、乘船东下途经天门山时。年轻的诗人胸怀壮志,第一次深入吴楚之地,眼前豁然开朗的壮丽江山与他豪迈奔放的胸襟相互激荡,催生出这首被誉为“山水诗神品”的杰作。诗歌不仅描绘了自然奇观,更是诗人自我精神与宇宙气势的完美融合。

第一联:“天门中断楚江开,碧水东流至此回。”

巍峨的天门山仿佛被楚江从中劈开,奔腾的江水至此汹涌回旋。

首句以雷霆万钧之势起笔。“中断”二字,赋予自然景观以强烈的戏剧性,仿佛目睹了一场洪荒时代天地开辟的伟力。“开”字既是江水的动作,也是诗人视野与心胸的豁然开朗。下句的“回”字,精准捕捉了江水撞击山岩后形成的回流奇观,在壮阔中增添了曲折的动态美,展现了诗人对自然物理的细致观察。

第二联:“两岸青山相对出,孤帆一片日边来。”

两岸的青山仿佛相对着扑面而来,一叶孤帆正从水天相接的日边驶来。

此联是视角与情感的精妙转换。一个“出”字,化静为动,使青山具有了主动迎客的生命感,这是舟行江上、移步换景的真实体验,更是诗人内心兴奋感的投射。而“孤帆一片日边来”,则将视线引向无限遥远的远方,在宏大背景中点缀一个孤独而坚定的行者形象。这“孤帆”既是江上实景,也是诗人自身的象征,承载着他走向更广阔天地的梦想与豪情。

整体赏析:

这首诗的艺术成就,在于它构建了一个多维度的、充满生命律动的空间。在垂直维度上,有高耸的“天门”与深流的“碧水”对峙;在水平维度上,有“东流”的江势与“至此回”的漩涡交织;在远近维度上,有“相对出”的青山与“日边来”的孤帆呼应。全诗以“断”、“开”、“流”、“回”、“出”、“来”等一系列动词,赋予山水以强烈的动感和磅礴的生命力。诗人并非冷静的旁观者,而是将自我(孤帆)完全融入这天地壮游之中,达到了“山水即我,我即山水”的化境,完美展现了盛唐诗人吞吐日月的胸襟与气度。

写作特点:

- 动感十足的意象组合:全诗通过一系列富有冲击力的动词,将静态的山水转化为动态的戏剧,营造出“山水行走”的独特审美效果。

- 主观视角的创造性运用:“相对出”与“日边来”并非客观描述,而是诗人基于行船体验的主观感受,这种“移情于景”的手法极大地增强了画面的代入感和震撼力。

- 宏大与细微的完美对比:雄浑的“天门山”、“楚江”与渺小的“孤帆”形成强烈对比,既衬托出自然的伟力,更凸显了人类(诗人)主动探索、拥抱世界的勇毅精神。

- 色彩与光线的巧妙调配:“碧水”与“青山”构成了冷色调的基底,而“日边”一词则为这幅画卷注入了温暖的亮色与无限的光明,意境开阔而辉煌。

启示:

这首诗给予我们的,是一种面对世界与人生的磅礴气象。它告诉我们,真正的壮丽,存在于动态的征程之中,存在于主体与客体的激烈碰撞与和谐共生之中。李白以他的诗笔启示我们,无论个体多么渺小(如一片孤帆),只要拥有“直挂云帆济沧海”的勇气,便能与最壮阔的天地同游。在当今时代,这种精神激励着我们,不应画地为牢,而应主动走出舒适区,在更广阔的世界中与机遇碰撞(“至此回”),即便孤身一人,也要心怀“日边”之志,向着光明的未来坚定前行。

关于诗人:

李白(701 - 762)字太白,号青莲居士。唐诗堪称中国文学史上最璀璨的星座之一,而其中最耀眼的明星当属李白。李白将中国的古典诗歌,尤其是浪漫主义诗歌推向了顶峰,并以卓越的成就影响了古今中外一代代优秀文人。