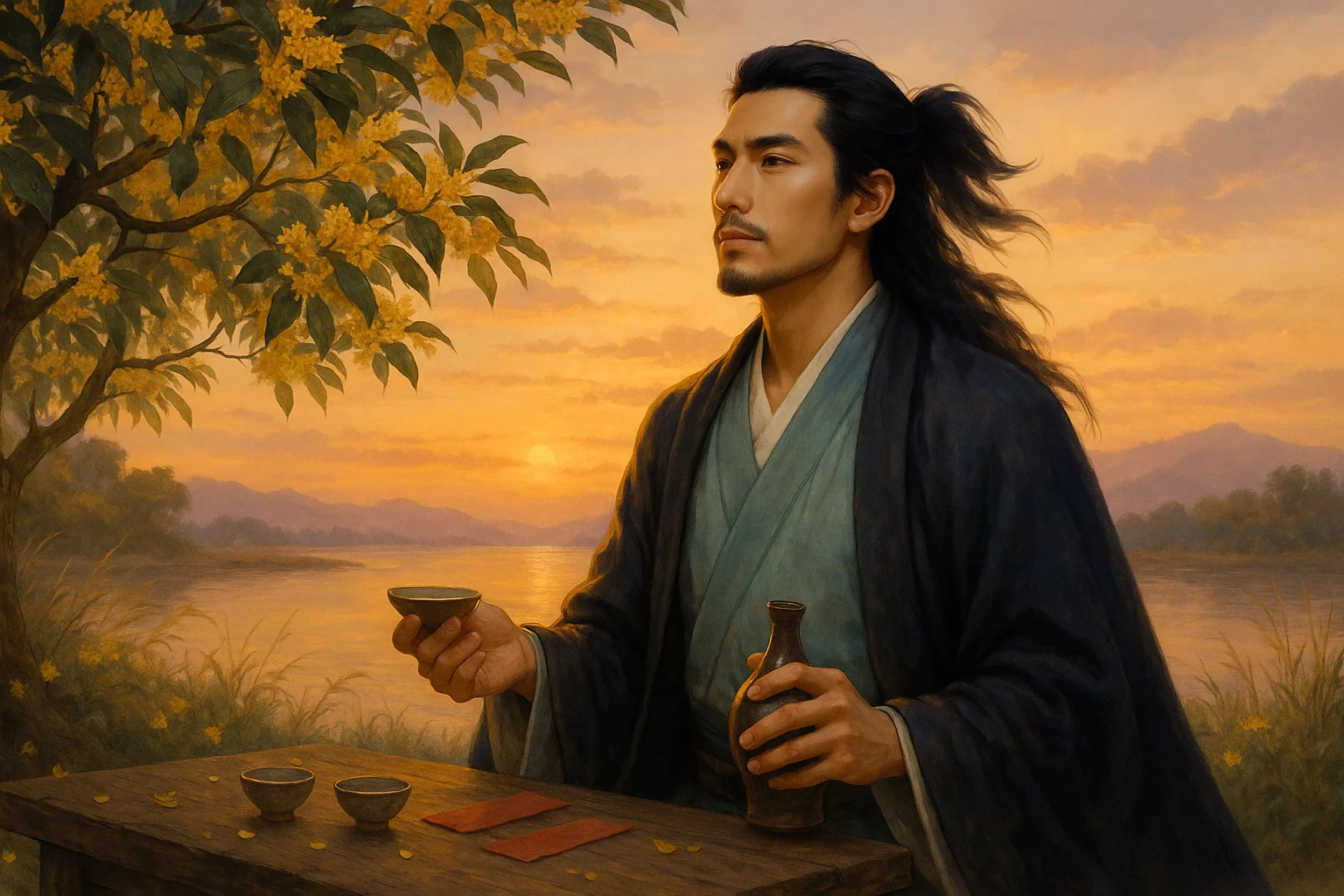

「贺新郎 · 老去相如倦」

老去相如倦。向文君、说似而今,怎生消遣?

衣袂京尘曾染处,空有香红尚软。料彼此、魂消肠断。

一枕新凉眠客舍,听梧桐疏雨秋风颤。

灯晕冷,记初见。楼低不放珠帘卷。晚妆残,翠蛾狼藉,泪痕凝脸。

刘过

人道愁来须殢酒,无奈愁深酒浅。但托意焦琴纨扇。

莫鼓琵琶江上曲,怕荻花枫叶俱凄怨。

云万叠,寸心远。

赏析:

这首作品作于刘过晚年,反映了他仕途失意、心境凄凉的情怀。作者自号龙洲道人,经历多次科举不得志,曾在京城漂泊,感受到“报国无门”的痛苦。词中通过描写自己与一名落寞歌妓(暗指卓文君)的相遇,折射出文人失意与商女沦落的相似命运,抒发了对人生挫折和理想未酬的哀怨与无奈。全词意境深远,情感真挚,兼具历史典故与现实悲情。

上片:“老去相如倦。向文君、说似而今,怎生消遣?衣袂京尘曾染处,空有香红尚软。”

年老体衰的我如司马相如般疲倦,面对卓文君,诉说如今的落魄境遇,如何排遣这愁绪?衣襟曾沾满京城的尘埃,唯余歌妓的艳香仍在身边轻柔萦绕。

词开篇以历史人物司马相如与卓文君的故事作比,表现作者的疲惫与落寞。借“衣袂京尘”回忆漂泊岁月的艰辛,衬托出身边歌妓“香红”的软弱与凄凉,形成强烈反差,揭示深沉的悲哀。

“料彼此、魂消肠断。一枕新凉眠客舍,听梧桐疏雨秋风颤。灯晕冷,记初见。”

料想我们彼此都魂销肠断。一枕新凉在客舍难眠,听着梧桐树下稀疏的雨声和秋风颤抖。灯光朦胧而冷清,忆起当初相识的情景。

此处描写客舍凄凉情境,雨声、秋风、冷灯营造出孤寂氛围,反衬两人心灵的凄怆和失落。怀念初见,感情含蓄缠绵,氛围凝重。

下片:“楼低不放珠帘卷。晚妆残,翠蛾狼藉,泪痕凝脸。”

楼房低矮,珠帘不卷以防窥视。女子晚妆已残,眉毛凌乱,泪痕凝结在脸上。

描绘商女破碎的容颜和凄凉的处境,形象细腻,情感真挚。低楼珠帘暗示生活的局促与凄惨。

“人道愁来须殢酒,无奈愁深酒浅。但托意焦琴纨扇。”

人们说愁来须借酒浇愁,奈何愁苦深重,酒力却浅薄。只好寄托情意于焦琴与纨扇。

表达作者愁苦难解,酒不能消愁,转而借古琴和纨扇典故表达怀才不遇的悲哀和感慨,情真意切。

“莫鼓琵琶江上曲,怕荻花枫叶俱凄怨。云万叠,寸心远。”

不要再弹奏江边的琵琶曲,怕那枫叶与荻花也充满凄怨。茫茫云海层层叠叠,我的寸心却远隔天涯。

引用白居易《琵琶行》的意境,烘托自身命运凄苦。云海苍茫象征心境的辽远与孤独,结尾深沉凝重。

整体赏析:

这首词以司马相如与卓文君的典故开篇,借古抒今,表达了作者仕途失意、人生困顿的心境。上片回忆漂泊京城、经历艰辛和与歌妓相依为命的凄凉场景,情景交融,感情真挚细腻。下片通过描绘歌妓容颜的凄楚和寄托于琴扇的典故,深化了对怀才不遇的悲哀和对现实无奈的感慨。词中巧妙运用历史典故与现实场景结合,情感缠绵悱恻,笔触细腻而曲折,极富感染力。全词如一幅凄凉而动人的画卷,反映了作者内心的孤寂与理想的破灭。

写作特点:

- 典故运用巧妙

通过司马相如与卓文君、焦琴、纨扇、琵琶曲等历史文学典故,丰富词义,深化主题。 - 情景交融,细腻真挚

词中多处景物描写与内心情感紧密结合,层层推进,感情含蓄而深沉。 - 语言凝练,意蕴深远

词句精炼,富有表现力,尤其结尾“云万叠,寸心远”寓意辽远,韵味悠长。 - 情感真实,哀怨缠绵

真实反映作者的失意和哀愁,情感自然流露,令人动容。

启示:

这首词提醒我们,人生不如意时,虽有无奈与痛苦,但应通过文学艺术找到情感的宣泄和精神的慰藉。历史典故的巧妙运用,不仅丰富了作品内涵,也能帮助表达复杂的情感和思想。词中对现实的悲观与对理想的执着并存,体现了文人面对命运的坚韧和自省。现代人读之,不仅能感受到情感的共鸣,也可从中汲取面对逆境的智慧和力量。

关于诗人:

刘过(1154 - 1206),字改之,号龙洲道人,吉州太和(今江西泰和)人,南宋豪放派词人。终身布衣,漫游江湖,与陆游、辛弃疾交游。其词慷慨激昂,《龙洲词》存词80余首,《沁园春·寄辛稼轩》"斗酒彘肩,风雨渡江"展豪侠气概;《唐多令》"芦叶满汀洲,寒沙带浅流"则于悲凉中见雄浑。诗亦遒劲,《登多景楼》"壮观东南二百州,景于多处最多愁"抒忧国之思。词风近辛弃疾而更显狂放,毛晋称"改之词跌宕淋漓,有蛟龙腾跃之势",为辛派词人中坚力量。