「泊船吴江县」

刘过

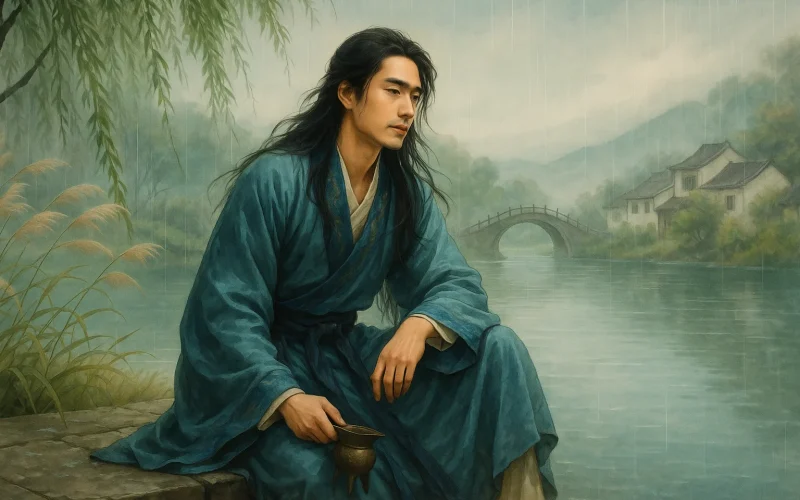

草树连塘岸,人家半橘洲。

暖寒寻酒去,觉懒罢诗休。

逆境年年梦,劳生处处愁。

天涯倦行客,明日又苏州。

赏析:

刘过生活在南宋时期,政治动荡,社会环境复杂,个人仕途多有坎坷。这首诗描绘了江南水乡的宁静景色,同时折射出诗人漂泊流离、劳碌奔波的人生际遇和内心感慨。吴江县(今江苏苏州一带)以秀丽的水乡风光著称,是诗人暂歇旅途、寄情自然的地方。作品透过平凡景致抒发深沉情怀,体现了诗人既热爱自然又忧心世事的双重心境。

第一联:“草树连塘岸,人家半橘洲。”

岸边草木葱茏,紧连着池塘水岸,橘林环绕的水洲之上,点缀着几户人家。

这两句以清新自然的笔调,描绘出江南水乡的典型画面:水光潋滟、草树相依、人烟稀落,橘洲人家仿若桃源,远离尘嚣,安逸恬静。诗人通过这一幅平远、静美的水乡画卷,不仅展现了地理风貌的秀丽,也流露出他在羁旅途中对宁静生活的向往与片刻的心灵慰藉。在“连”“半”等词语中,也可感受到诗人对土地、村落结构细致入微的观察,表现出一种与自然深切相通的温柔眼光。

第二联:“暖寒寻酒去,觉懒罢诗休。”

天气忽暖忽寒,索性出门寻酒解愁,却感到身心疲惫,提笔无力,便停下诗兴。

这联由写景转入写人,将自然变化带来的体感与心理状态自然过渡到行动之中。“暖寒”之感与“寻酒”之举,透露出诗人试图以酒浇心中苦闷的无奈,而“觉懒”“罢诗”又说明即便是醉酒也难驱倦意。此处不是单纯的懒散,而是长年劳顿、心事沉积所致的无力感。诗人的情绪如天气一样变化莫测,诗兴也受其牵引,表达出一种因现实困顿而心力交瘁、文思难展的状态。

第三联:“逆境年年梦,劳生处处愁。”

逆境如梦魇,年年挥之不去;奔波劳碌中,忧愁无处不在。

此联是全诗情感的核心与高潮,以强烈的对仗揭示诗人心境的沉重。“逆境”与“梦”相连,强调困厄的生活状态如影随形,连梦中也不得安宁。“劳生”与“愁”相对,点出人生辛劳与内心忧苦的普遍性。诗人不再借助自然景象或具体事件来抒情,而是赤裸裸地揭示自己的精神困境和对命运的质疑。这种抒情方式平实中见沉痛,富有直指人心的力量,深切反映出宋末士人的漂泊感与时代不安感。

第四联:“天涯倦行客,明日又苏州。”

我是天涯漂泊的旅人,身心疲惫不堪,但明天又要启程前往苏州。

尾联以“天涯”与“苏州”形成空间上的对照,既写出身处异乡、路途遥远的孤独感,又暗含南宋末年交通频繁、仕途不定的时代特点。“倦”字承接上联“劳”“愁”,深化诗人的疲惫之感,而“明日又苏州”则传达出一种身不由己、未能停歇的现实:尽管心中充满倦意,但脚步依旧要向前,仿佛漂泊成为一种无法挣脱的命运常态。结句清淡,却余韵悠长,将诗人的人生境遇与时代悲哀一并收束,沉痛而含蓄。

整体赏析:

这首作品以江南水乡的自然景色为背景,展现出一幅清新宁静的田园画面,同时深刻反映了诗人内心的复杂情感。作品语言质朴自然,意象生动细腻,既有对自然美景的细致描绘,也有对人生境遇的深刻感悟。诗人在描写景色时融入了自己的心境,景与情浑然一体,表现了对安静生活的向往以及对人生逆境的无奈和思索。结尾以旅途疲惫和漂泊感勾勒出一种人生的漂流感,彰显出诗人既热爱自然又感叹人生不易的双重情怀。全诗情景交融,语言平实而情真意切,富有浓郁的生活气息和哲理意味。

写作特点:

- 景情交融:诗人善于将自然景色与个人情感融合,景物描写不仅具象生动,更承载着深厚的情感和哲思。

- 语言质朴自然:全诗用词简洁平实,避免华丽辞藻,却能够深刻传达复杂的心境,彰显真挚的情感力量。

- 情绪细腻内敛:诗中暖寒变化、懒散停笔等细节描写,展现了诗人细腻的心理变化和对生命境遇的感悟。

- 结构紧凑,层次分明:四联诗句结构严谨,前半部侧重景致,后半部转入情感,形成自然流畅的情感递进。

- 意境深远:不仅描绘了具体的江南美景,还借景抒发了人生漂泊与无奈,情境兼具现实与哲理。

启示:

这首诗提醒我们,即使生活充满逆境和劳累,依然要保持对自然美好的感知和对心灵宁静的追求。诗人以细腻的情感和真实的生活体验告诉我们,人生如旅,难免疲惫和无奈,但正是在这些细微的生活片段中,才蕴藏着真正的美与意义。我们应学会在忙碌奔波中,找到属于自己的片刻安宁,感受身边的自然与生活之美,从而获得内心的慰藉和平衡。

关于诗人:

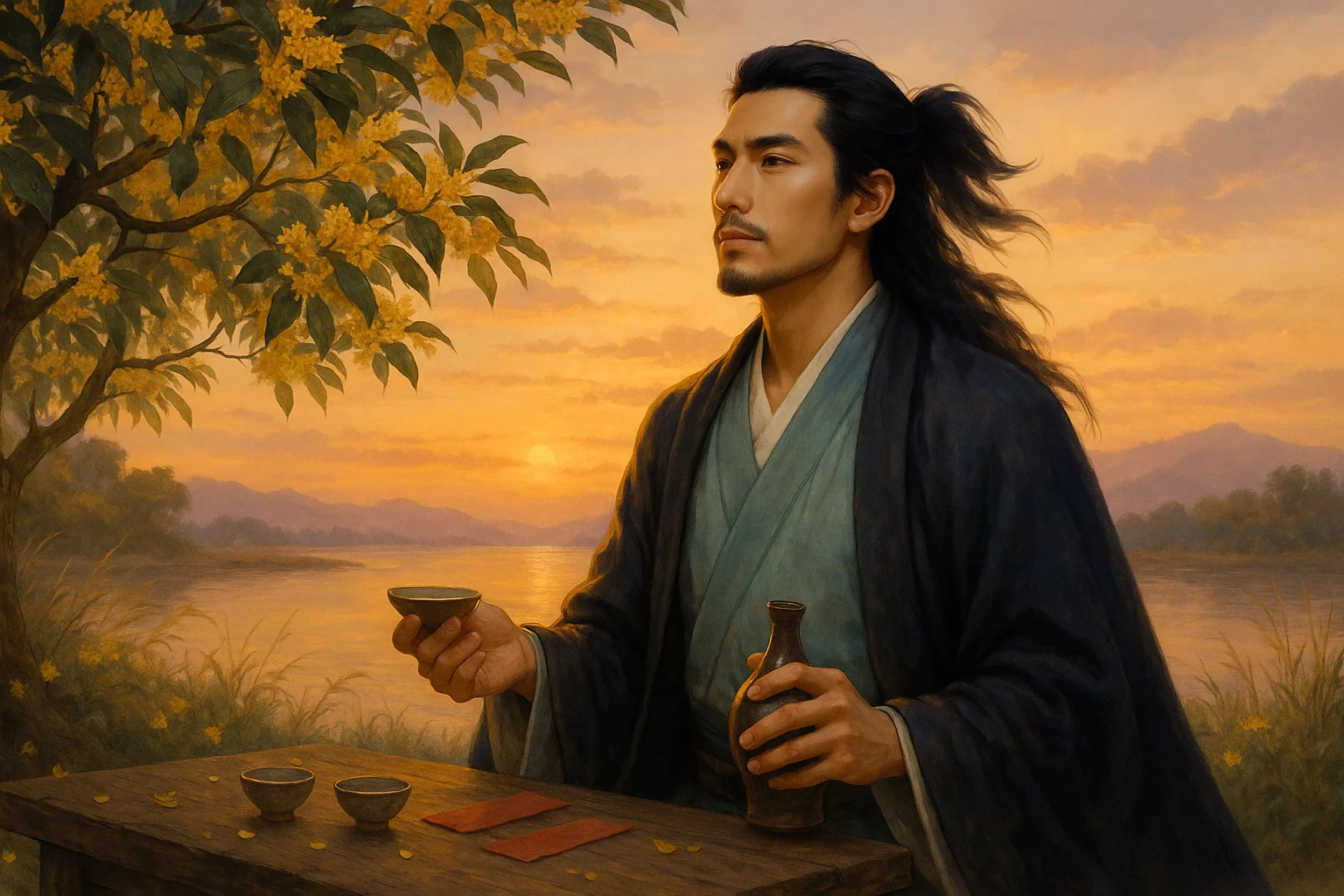

刘过(1154 - 1206),字改之,号龙洲道人,吉州太和(今江西泰和)人,南宋豪放派词人。终身布衣,漫游江湖,与陆游、辛弃疾交游。其词慷慨激昂,《龙洲词》存词80余首,《沁园春·寄辛稼轩》"斗酒彘肩,风雨渡江"展豪侠气概;《唐多令》"芦叶满汀洲,寒沙带浅流"则于悲凉中见雄浑。诗亦遒劲,《登多景楼》"壮观东南二百州,景于多处最多愁"抒忧国之思。词风近辛弃疾而更显狂放,毛晋称"改之词跌宕淋漓,有蛟龙腾跃之势",为辛派词人中坚力量。