「大酺 · 春雨」

对宿烟收,春禽静,下雨时鸣高屋。

墙头青玉旆,洗铅霜都尽,嫩梢相触。

润逼琴丝,寒侵枕障,虫网吹粘帘竹。

邮亭无人处,听檐声不断,困眠初熟。

奈愁极顿惊,梦轻难记,自怜幽独。行人归意速。最先念、流潦妨车毂。

周邦彦

怎奈向、兰成憔悴,卫玠清羸,等闲时、易伤心目。

未怪平阳客,双泪落、笛中哀曲。

况萧索、青芜国。红糁铺地,门外荆桃如菽。

夜游共谁秉烛。

赏析:

这首词写于春雨绵绵、游子未归的时节,周邦彦借春雨迷蒙的景象,深刻描绘了闺中人的孤寂闷愁和远方游子的羁旅愁苦。词中不仅展现了自然景致的细腻变化,也寄托了人事的悲欢离合。通过对静与动、暖与寒的对比,词人表达了内心的复杂情感,尤其是游子与家人的相思别愁,具有浓厚的生活气息和真挚的感情。

上阕:“对宿烟收,春禽静,下雨时鸣高屋。墙头青玉旆,洗铅霜都尽,嫩梢相触。润逼琴丝,寒侵枕障,虫网吹粘帘竹。邮亭无人处,听檐声不断,困眠初熟。奈愁极顿惊,梦轻难记,自怜幽独。”

昨夜的烟雾渐渐消散,春天的鸟儿安静下来,只有下雨时它们才在屋顶高处鸣叫。墙头的青色酒旗已不再飘动,女子卸去了妆容,嫩芽的枝梢轻轻相触。春雨润湿了琴弦,寒气侵入枕头和屏风,虫网吹得竹帘粘连。邮亭无人,游子未归,听着屋檐上连绵不断的雨声,刚刚入睡却被愁绪惊醒,梦境飘渺难以回忆,孤独的自己倍感自怜。

上阕写雨后初晴、万物静寂的清晨景象,通过墙头酒旗、嫩梢和琴弦、帘竹的湿润细节,展现闺中人的孤寂心境。“邮亭无人”点明游子未归,“听檐声不断”正面表达绵绵不断的思念。困乏初眠被愁情惊醒,梦境虚无,孤独感油然而生。

下阕:“行人归意速。最先念、流潦妨车毂。怎奈向、兰成憔悴,卫玠清羸,等闲时、易伤心目。未怪平阳客,双泪落、笛中哀曲。况萧索、青芜国。红糁铺地,门外荆桃如菽。夜游共谁秉烛。”

行人归家的心情急切,最先担心的是路上的积水阻碍车轮。怎奈游子如兰花般憔悴、如卫玠般清瘦,在平常时刻就容易伤感落泪。未曾责怪远方游子,因笛中哀曲使其双泪滑落。更何况家乡一片荒凉,青草萧瑟,落红铺满地,门外荆桃丛生如豆。如此萧索的景象,夜晚还能与谁点灯夜游呢?

下阕写游子归心似箭,却被路上积水阻挡归途。用兰花与卫玠典故形容游子憔悴多病,流泪伤怀。接着以荒凉的故乡景象映衬游子的孤苦无助,点出归乡无伴的萧条与寂寞,情景交融,情感沉郁。

整体赏析:

这首词借春雨初霁的清晨及雨夜绵绵的景象,深刻描绘了闺中人的孤独愁绪与远方游子的羁旅艰难。上阕用细致入微的自然细节烘托出静谧却满含愁绪的闺房环境,表现等待与思念的心境。下阕则转入游子角度,表达归途受阻和身体憔悴的困苦,结合典故加强情感厚度。全词用景写情,情景交融,层层递进,既细腻又感人,展现了离愁别绪的多重面貌,气韵深远。

写作特点:

- 对比鲜明,动静结合

上阕从昨夜雨声喧嚣转为清晨鸟静,用静态描写衬托闺中人的寂寥;下阕描写游子行路难与归乡荒凉景,动静交替,增强感染力。 - 细节刻画精准生动

通过“润逼琴丝”、“虫网吹粘帘竹”等细微意象,传达幽闭环境中的凝重与闷闷不乐,极具画面感。 - 典故融汇,寓意深远

引用兰花与卫玠典故,寓意游子清瘦憔悴,增强文化底蕴和抒情力度。 - 情景交融,情感真挚

景物描写与人物心境融合自然,情感流露真实朴素,易引共鸣。

启示:

词中表现了人生在漂泊中的孤独与思念,教导我们即使身处逆境与寂寞,也应保持对归途与团聚的期盼。通过细节观察与情景交融,表达了人情的复杂与细腻。现代人亦可从中体会到内心孤独时的细腻情感与对温暖归属的渴望,提醒我们珍惜眼前人,理解远方游子的不易,保持坚韧与希望。

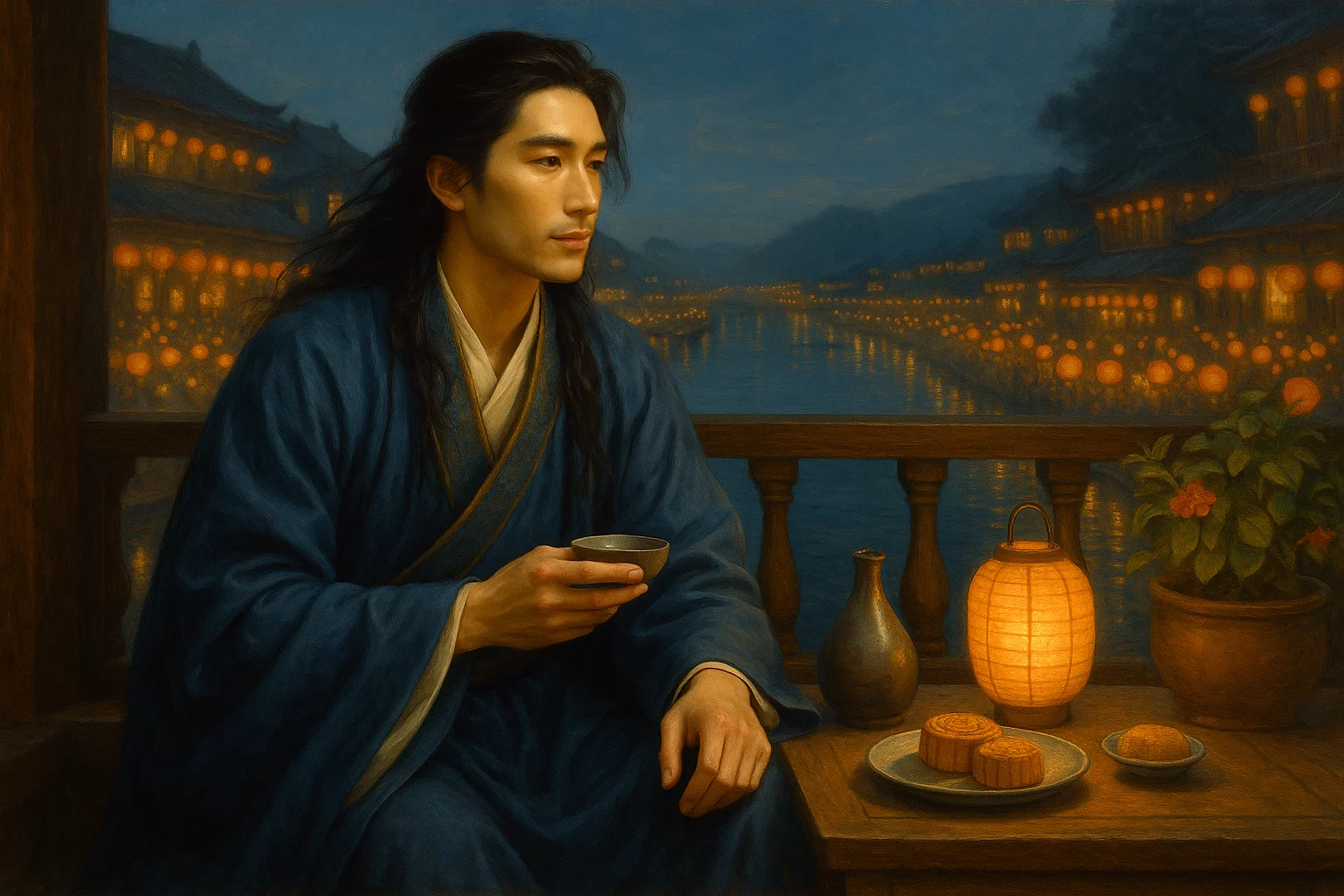

关于诗人:

周邦彦(1056 - 1121),字美成,号清真居士,钱塘(今杭州)人,北宋婉约词集大成者。元丰初为太学生,后提举大晟府,精通音律。其词富艳精工,《清真集》存词180余首,《兰陵王·柳》"柳阴直,烟里丝丝弄碧"开创"沉思前事"的铺叙手法;《苏幕遮》"叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举"写景如画。创制新调数十种,格律严谨,被奉为"词家之冠",陈廷焯称其"前收苏、秦之终,后开姜、史之始"。诗作《汴都赋》宏丽铺陈,曾受神宗赏识。影响南宋姜夔、吴文英等大家,为格律词派开山宗师。