「西楼」

曾巩

海浪如云去却回,北风吹起数声雷。

朱楼四面钩疏箔,卧看千山急雨来。

赏析:

这首诗作于宋神宗熙宁年间,曾巩宦游江南、宦海沉浮之际,路经海边高楼,凭窗观海,感风雨将至之气象,随景抒怀而作。《西楼》是一首典型的七言绝句,全诗借暴风雨来临前的自然景象,表现了诗人雍容从容、胸襟开阔的气度。曾巩身为唐宋八大家之一,以文名显,不以诗闻,然而此作格调高远、意境清新,显示出他在诗歌创作上的独到造诣。

第一联:“海浪如云去却回,北风吹起数声雷。”

海浪如云般翻涌而去,又反卷而归;北风骤起,带来了几声低沉的雷鸣。

这一联描绘暴风雨将至前的大海景象。诗人以“如云”形容海浪,既写其磅礴气势,又暗喻天海交融之境;“去却回”中蕴含着自然之力的反复与混沌。“北风”“雷声”交织出动感十足的画面,蓄势待发,奠定了全诗紧张而雄浑的氛围。

第二联:“朱楼四面钩疏箔,卧看千山急雨来。”

高楼四面帘箔皆被高高挂起,诗人安卧楼中,看千山间骤雨扑面而来。

这一联突转入楼内场景,以“钩疏箔”表现诗人对风雨来临的期待与从容,极富画面感与情趣。“卧看”二字令人称绝,不但呈现出动中有静、静中寓豪的气质,更表现出诗人洒脱豁达、乐观自信的精神面貌。

整体赏析:

这首诗以写景起笔,从大海的浪涛到雷声的逼近,再到高楼之上的静观风雨,全诗节奏跌宕、情景交融。前两句铺设风雷之势,后两句写人观雨之态,动静结合,虚实相生。诗人非但不惧风雨,反而欣然迎之,以开阔襟怀观赏“千山急雨”,既写出了壮阔的自然画卷,也写出了内心的旷达豪情。

诗中虽未直接抒情,却通过对风雨之景的描述,传达出诗人处乱不惊、迎难而上的志趣,具有强烈的象征意味。全诗设色明丽,气象宏阔,借景抒怀,意蕴无穷。

写作特点:

- 比喻精警,虚实交织

诗中以“海浪如云”暗喻天海一体,又以“数声雷”烘托暴雨将至的氛围,运用比喻生动传神;而“卧看”之句,又由实入虚,表达心境上的超然物外。 - 构图巧妙,章法严谨

诗以“楼”为中心,视野由楼外之海转向楼内之人,再由帘箔高钩引出山雨扑面,结构自然而有层次,充满画面感。 - 情景交融,意在笔外

通篇不言情,而情自现。诗人借风雨之势表现从容不迫的人格精神,寄寓了超越逆境的信心与气度。

启示:

这首诗启发我们面对人生风雨,应保持一份坦然与豁达。诗人身处风雨欲来之际,却非闭门避险,而是“钩疏箔”“卧看雨”,表现出迎接挑战、欣赏风景的智慧与从容。它告诉我们,真正的力量,不是逃避风雨,而是身在其中,仍能赏其壮丽,保有自信与热情。生活不乏风浪,而一种“卧看千山急雨来”的心境,正是通往从容人生的钥匙。

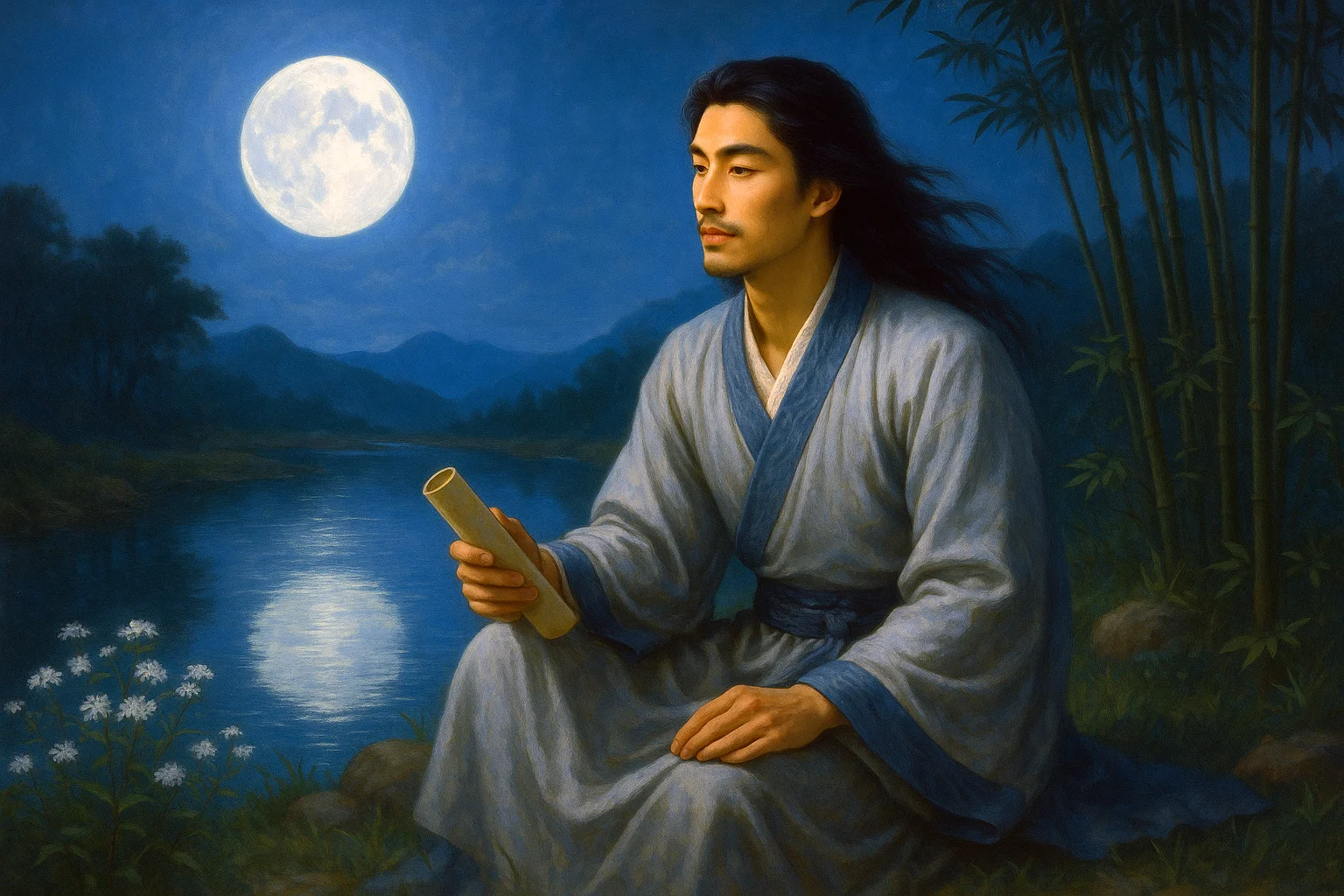

关于诗人:

曾巩(1019 - 1083),字子固,建昌军南丰(今江西南丰)人,世称"南丰先生"。北宋嘉祐二年进士,官至中书舍人。作为"唐宋八大家"之一,其文风古雅平正,《墨池记》《寄欧阳舍人书》等篇章以严谨的说理和醇厚的文风著称;诗歌则质朴含蓄,《西楼》"海浪如云去却回"展现壮阔意境。虽文学成就稍逊苏轼、王安石等同辈,但因其文风"醇乎其醇"(王安石语),被后世奉为"南丰文派"宗师。此外,他精于校勘,整理《战国策》《说苑》等古籍,在宋代学术史与散文发展史上占据独特地位。