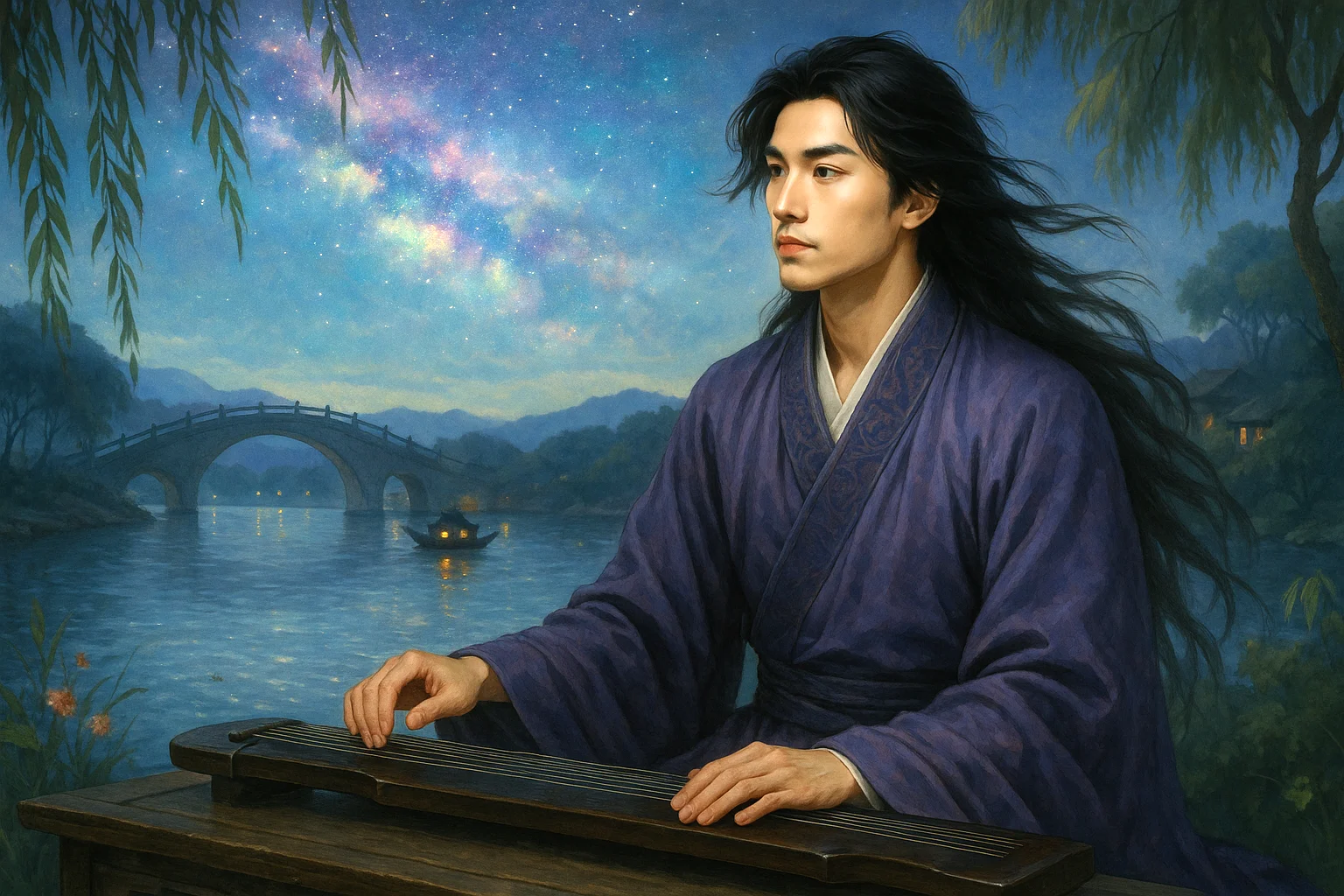

「鹊桥仙 · 纤云弄巧」

秦观

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

赏析:

这首词作于北宋,由秦观所作,是一首咏七夕节的节序词。作者借用牛郎织女的爱情传说,表达对忠贞爱情的颂扬与赞美,既有婉约的细腻之美,又有深沉的人生感悟,词意清丽哀婉,情真意切,堪称千古绝唱。

第一段:“纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。”

轻柔的云彩在空中幻化成巧妙的图案,天上的流星仿佛传递着相思的愁恨,遥远浩渺的银河在今夜悄悄渡过。一年一度秋风玉露之夜的相逢,胜过人间无数次的相会。

开篇即以空中“纤云”起兴,映衬织女之巧艺,却衬出她无法共享幸福生活的哀愁。接着“飞星传恨”强化了悲怨之情,银河浩渺,将相爱之人生生阻隔,“暗度”写得极其传神,暗合“七夕”的私密性与艰难相会的主题。

“金风玉露一相逢,便胜却人间无数”更是感情爆发之句,以秋夜清冷的意境烘托情感的圣洁纯粹,突出了“灵魂层面”的爱远胜于人世间日常的庸常结合,成为全词最动人的抒情高峰。

第二段:“柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。”

深情像水一般缠绵不绝,美好的相会恍若梦幻,不忍心回望那将离别的鹊桥之路。若两情确实深厚长久,又何必计较朝夕相守的形式呢?

此段情感转为缠绵悱恻。“柔情似水”照应前文“银河”,情感流转如水,温柔而细腻;“佳期如梦”点出美好时光稍纵即逝,虚幻得令人痛惜。“忍顾鹊桥归路”则含蓄写离情之苦,不言分离却句句凄切。

结尾“又岂在朝朝暮暮”则升华主题,指出真正的爱情应超越时间与空间的羁绊,只要彼此心心相印,纵使天各一方,也胜过庸俗的朝夕相对。

整体赏析:

全词以七夕佳节为背景,融入牛郎织女的民间传说,表达了对忠贞爱情的向往与歌颂。上片叙写银河阻隔与鹊桥相会的动人画面,强调一次相逢胜于世间万般庸情;下片则抒发相思之苦与别离之痛,最后以“情贵久长”作结,形成首尾呼应,议论与抒情交织,既深情款款,又哲理隽永。词人不执着于外在的朝夕相处,而是赞美那种不因空间和时间隔阂而改变的真情,使整首词从民间神话的层面升华到普遍的人生情感高度。

写作特点:

- 意象生动、意境悠远:如“纤云”“飞星”“银汉”“金风玉露”等意象,既具画面美,又寄寓深情。

- 情景交融、虚实结合:词中写银河之远,鹊桥之会,既有真实描绘,也有情感象征,增强艺术表现力。

- 议论抒情交融:金句“便胜却人间无数”“又岂在朝朝暮暮”皆为感情议论,推动情感层层递进。

- 结构严密、层层推进:从相思、相会、离别到对爱情的哲思,全词情感起伏跌宕而不杂乱,收束有力。

启示:

这首词告诉我们,真正的爱情,不在于形影不离,而在于心灵契合与情感的恒久。即使天各一方、相会无期,只要彼此心念不改,那份情就胜过尘世间无数的相守。爱情之所以珍贵,正是因为它需要忍耐、坚守与深情的滋养。词人借七夕神话传达的正是这种超越时空的爱情信仰,至今依旧打动无数人心。

关于诗人:

秦观(1049 - 1100),字少游,一字太虚,扬州高邮(今江苏高邮)人,别号邗沟居士、淮海居士。秦观一生坎坷,所写诗词高古沉重,寄托身世,感人至深。苏轼对秦观的才华极为赏识,称赞他有屈原和宋玉一般的才华。