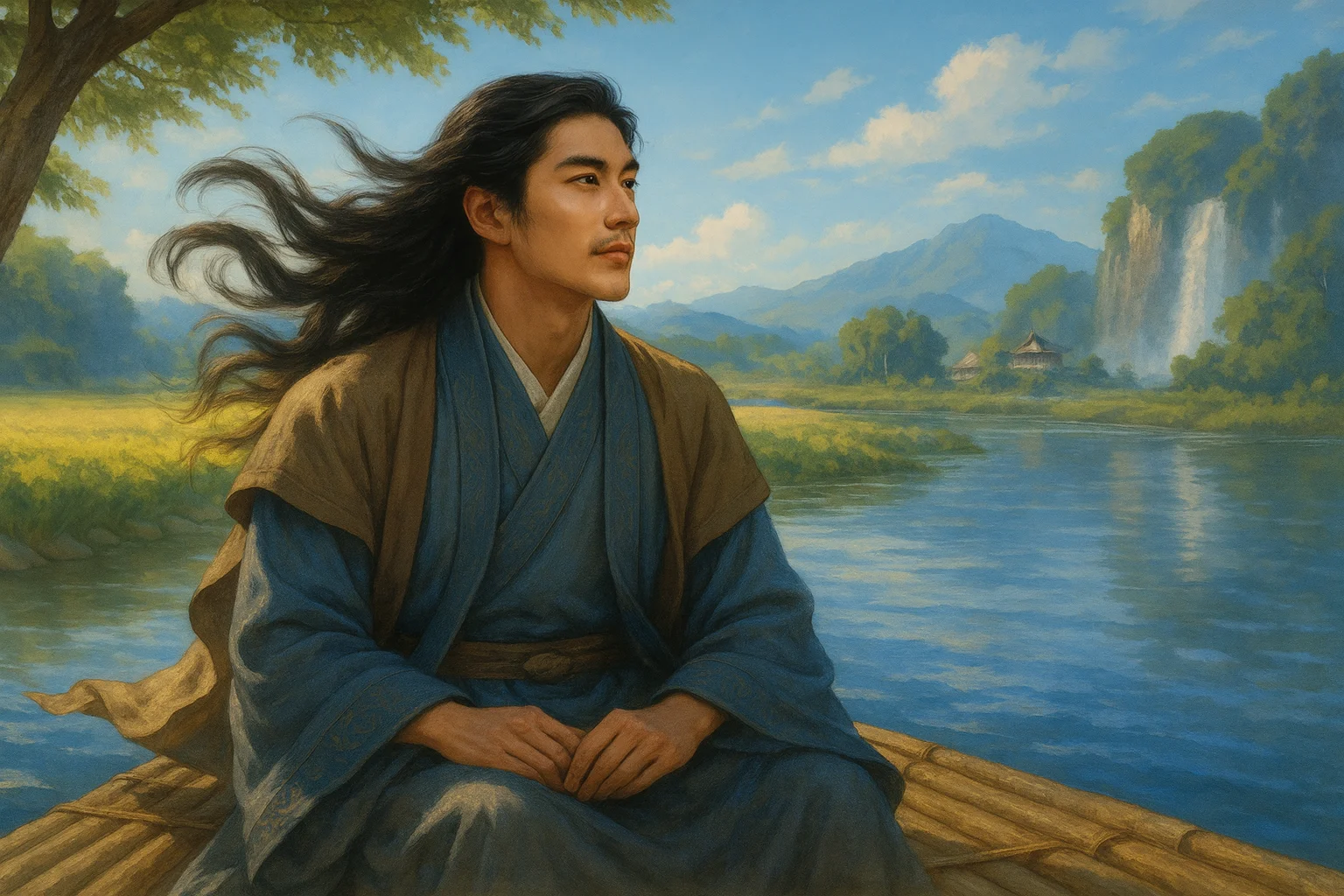

「夜归鹿门歌」

孟浩然

山寺钟鸣昼已昏, 渔梁渡头争渡喧。

人随沙路向江村, 余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树, 忽到庞公栖隐处。

岩扉松径长寂寥, 惟有幽人自来去。

赏析:

此诗作于开元二十一年(733年)之后,孟浩然自长安归隐襄阳时期。四十岁前的漫游求仕,换来的只是“寂寂竟何待,朝朝空自归”的落寞。当他终于放弃对功名的执念,返回故乡,鹿门山便不再是地理上的隐居之所,而成为精神涅槃的象征。

鹿门山在襄阳东南,汉末名士庞德公拒刘表礼聘,携妻登鹿门山采药不返,成就了一段高士佳话。孟浩然于此“筑室暂居”,实则是以行动完成对庞德公的精神效仿——从“求用于世”到“自足于心”的人生转向。诗题中的“夜归”,不是一次偶然的行踪记录,而是一场精心书写的精神仪式:他在夜色中告别白昼,在归途中告别尘俗,在鹿门山的月影松风里,重新认领自己的灵魂。

诗中出现了两组“归”者:渡口争渡的众人“向江村”,而诗人独“归鹿门”。方向相同,归宿迥异。江村是世俗的家园,鹿门则是心灵的故土。这一笔对照,看似轻描淡写,实则已将隐与显、众与独、尘与逸的全部张力纳入其中。

首联:“山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。”

山寺钟声敲响,白昼转入黄昏;渔梁渡口,人们争相登船,喧声一片。

起笔以听觉铺陈暮色:钟声自山中来,悠远沉静;喧声自渡口起,急切纷杂。一静一动,一远一近,在同一个黄昏时空里并置,却互不相扰。这是孟浩然独有的笔法——他从不刻意批判尘俗,只是平静地将两种存在状态并陈,让读者自己分辨内心的去从。“争渡喧”三字尤见功力。一个“争”字,写尽世人日暮归家的急切,也暗伏着诗人与这种急切已然疏离的心境。他听见了喧哗,看见了奔忙,却已置身事外。身在渡口,心已登舟——驶向另一个方向。

颔联:“人随沙路向江村,余亦乘舟归鹿门。”

众人沿着沙岸走向江边的村庄,我也乘着小船,归往鹿门山中。

此联是承转的枢纽,也是全诗第一次出现“我”。前两句是全景式的暮色素描,到此联镜头陡然拉近,诗人将自己放入画面中央。句式上形成平行的对照:人归江村,我归鹿门;路径不同,归宿各异,却都是“归”。

这个“亦”字极耐寻味。它没有否定他人的归途,也没有抬高自己的选择,只是平静地陈述一种事实性的分野。然而正是这种不加评判的温和,反而让归隐的决绝更为笃定——真正的超脱,不需要贬抑尘世来证明自己。“乘舟归鹿门”是实写行程,更是虚写心路。舟行水上,人向山中,从喧嚣渡口到寂静山林,这条水路,恰好是诗人从仕到隐、从躁到静、从众到独的全部心灵轨迹的外化。

颈联:“鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处。”

鹿门山上,月光拨开烟雾笼罩的林木;不知不觉间,已行至庞德公当年隐居的地方。

此联是空间与心境的双重渐入。船抵山麓,人入林间,夜色渐深,月光渐明。“开烟树”三字极美——月光如水,将山雾与树影一层层洗开,露出幽深处千百年前那位高士的足迹。最动人的是“忽到”二字。它不是“寻到”“访到”,而是恍然不觉间已然抵达。这说明诗人此行并非刻意的朝圣,而是身心已然与这片山林融为一体,归途即是归处,抵达不必惊觉。庞公栖隐处在山深处,却在诗人的行舟与月光中不期而至——真正的精神相遇,从来不需要刻意寻找。这一刻,孟浩然与庞德公隔着五百年的光阴,在同一轮鹿门月下,抵达了同一片寂静。

尾联:“岩扉松径长寂寥,惟有幽人自来去。”

石门寂寂,松径幽幽,年复一年无人到访;唯有幽居之人,独自来去,与山林为伴。

全诗的终极之境,在此展开。“岩扉松径”是庞公旧居,也是孟浩然当下的居所。“长寂寥”不是遗憾,而是成全——这份寂寥,正是隐者得以保全自我的全部屏障。世人眼中冷清萧索之地,在诗人笔下却是自在圆满的天地。最后一句“惟有幽人自来去”,是全诗的诗眼,也是最沉静的自白。“幽人”是庞德公,也是孟浩然自己;是千载高士的写照,也是此刻诗人的自我确认。“自来去”三字,道尽隐逸生活的全部精髓:无迎无送,无牵无挂,来去随心,与世无争。

全诗以“喧”起,以“寂”终;以众人开篇,以幽人收尾;从渡口的争渡,到山中的独往。这一路由动入静、由外向内、由众向独的轨迹,正是诗人完成精神归隐的完整仪式。

整体赏析:

这首诗是孟浩然隐逸诗的巅峰之作,也是他为自己写下的精神传记。全诗以一次夜归行程为叙事线索,却在每一个细节处完成着超越性的心灵书写。

这首诗最独特之处,在于它同时展开了两重空间:一是地理上从渡口到山林的归途,一是心灵上从尘俗到超然的蜕变。这两重空间互为表里,彼此映照,使一次普通的夜归升华为灵魂还乡的永恒仪式。

诗中的鹿门山,已不是地理意义上的山峰,而是孟浩然为自己建构的精神家园。庞德公在这里完成了对世俗权力的拒绝,孟浩然在这里完成对功名幻想的释然。两代隐士,同一片山林,相隔五百年却在此诗中悄然相遇。这并非巧合,而是文化记忆的深情接引——当一个人真正读懂了前人的选择,他也就找到了自己的归处。

写作特点:

- 空间结构的对照与递进:全诗以“渡口—沙路—江村”与“舟中—鹿门—岩扉”两条空间线索并行展开,前者是世人的归途,后者是诗人的归途。两条线索从并置到分叉,最终彻底脱离,形成清晰的精神海拔差。

- 时间意识的隐性书写:诗中无一字言及古今,却通过“庞公栖隐处”的忽然抵达,将五百年的光阴压缩为一个顿悟的瞬间。这种隐性用典的手法,使历史感如月光般自然洒落,毫无雕琢痕迹。

- 人称代词的微妙运用:从首联无我的全景描写,到颔联“余亦”的第一次现身,再到尾联“幽人”的自我确认,诗人完成了一次从隐匿到显现再到升华的自我指认过程。

- 结句的悬停与余韵:全诗结束于“自来去”,既无后续,也无评述。这种开放式收束使诗境向外无限延展——我们不知道幽人将去往何处,正如我们不必追问归隐之后的孟浩然是否获得了终极的平静。答案已在不言之中。

启示:

鹿门山并不高峻,庞德公的遗迹也早已湮灭。但孟浩然让这座山在诗中获得了永恒的生命。每一个时代都有它的“渡口”与“鹿门”——前者是我们为了生计不得不奔赴的地方,后者是我们灵魂真正渴望抵达的彼岸。孟浩然告诉我们:真正的归隐,不必躲进深山。它可以在一次夜归的途中完成,可以在月照烟树的瞬间实现,甚至可以在读这首诗的此刻悄然发生。

“惟有幽人自来去”——这七个字,是隐者的自况,也是对所有渴望精神自由者的邀请。它邀请我们在尘世奔忙之余,为自己保留一条通往内心鹿门的幽径;在回应无数外界呼唤的同时,也倾听那个“自来去”的灵魂最本真的声音。

千年前的鹿门月,至今仍照着每一位愿意乘舟归去的夜行者。

关于诗人:

孟浩然(689 - 740),襄阳(今湖北襄阳)人,盛唐著名诗人。一生除四十多岁时曾往长安、洛阳求取功名而在北方作过一次旅行外,其余大部分时间都在故乡鹿门山隐居,或在吴、越、湘、闽等地漫游。李白在《赠孟浩然》中予以充分赞美,杜甫称其“清诗句句尽堪传”。