「苏武」

李白

苏武在匈奴,十年持汉节。

白雁上林飞,空传一书札。

牧羊边地苦,落日归心绝。

渴饮月窟冰,饥餐天上雪。

东还沙塞远,北怆河梁别。

泣把李陵衣,相看泪成血。

赏析:

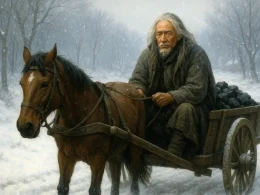

这首诗描写了汉代苏武出使匈奴被扣留的经历,以及他在艰苦环境中坚守忠节的事迹。苏武是西汉时期的使者,在公元前100年奉命出使匈奴,却因匈奴单于的挟持而被扣押。面对威逼利诱,苏武始终不屈,被流放至北海(今贝加尔湖一带)牧羊,忍受极端恶劣的生存环境,历经十九年后才得以回归汉朝。诗歌通过对苏武持节不屈、忍受艰苦生活、渴望归汉的描绘,展现了他坚定的忠诚和坚韧不拔的精神。

第一联:“苏武在匈奴,十年持汉节。”

苏武被扣押在匈奴,十年如一日地坚守着汉朝的节杖。

开篇点明苏武的遭遇和他忠贞不屈的精神,奠定了全诗的悲壮基调。

第二联:“白雁上林飞,空传一书札。”

白色的大雁飞向长安上林苑,却只传回了一封信札。

苏武被囚禁多年,唯一能够传递音讯的竟是鸿雁,突出了他身处异乡、音信难通的困境。

第三联:“牧羊边地苦,落日归心绝。”

放牧北方荒漠,生活极为艰辛,夕阳西下,更增添了归乡无望的痛苦。

此联通过描写苏武的艰苦处境和渴望归汉的绝望心境,展现了他忠贞不屈的意志。

第四联:“渴饮月窟冰,饥餐天上雪。”

口渴了只能喝月窟中的冰水,饥饿时只能吞咽天上的落雪。

此句形象地刻画了苏武在北地的生存状态,突显了他非凡的忍耐力和坚定的忠诚。

第五联:“东还沙塞远,北怆河梁别。”

终于可以东归汉朝,但北方的风沙依旧漫漫,与故人的离别更添哀怆。

苏武终于踏上回家的路,但他与李陵在河梁诀别,令人无限唏嘘。

第六联:“泣把李陵衣,相看泪成血。”

泪流满面地抓住李陵的衣袖,悲恸至极,泪水仿佛都化作了血。

苏武与李陵曾是旧友,然而李陵已降匈奴,苏武仍然忠贞不屈,这一幕离别更显得沉痛无比。

整体赏析:

这首诗通过简练的笔触,描绘了苏武在匈奴的艰苦遭遇,展现了他矢志不渝的忠贞节操。诗歌从苏武持节写起,继而写鸿雁传书的无奈,再写北地牧羊的困苦和思归的绝望,层层递进,情感愈发浓烈。最终,诗人将目光转向苏武与李陵诀别的场景,以极具冲击力的画面表达了忠臣与降将的天壤之别,使全诗达到悲怆的高潮。

写作特点:

- 层层递进,情感充沛:从苏武的忠贞,到生活的艰难,再到最终的诀别,情感不断升华,增强了诗歌的感染力。

- 对比鲜明,立意深远:苏武坚持气节,与降敌的李陵形成强烈对比,使忠臣的形象更加高大,突出了忠义精神。

- 语言凝练,意象深刻:如“渴饮月窟冰,饥餐天上雪”,以极端困境凸显苏武的坚韧,使画面感和悲壮感跃然纸上。

启示:

这首诗展现了苏武忠贞不屈的精神和坚定的家国情怀,他在极端艰苦的环境下始终坚守使命,不向匈奴屈服,彰显了忠诚与坚韧的品格。诗中苏武与李陵的对比,也引发了对人生忠义抉择的思考,提醒人们在面对诱惑与困境时,要坚守道德操守,不忘初心。同时,苏武最终得以归汉,说明坚定的信念终将迎来光明,正义和坚持必定会战胜苦难。这首诗不仅是一曲忠诚的颂歌,也给予人们在困境中坚守信念的鼓舞和启示。

关于诗人:

李白(701 - 762)字太白,号青莲居士。唐诗堪称中国文学史上最璀璨的星座之一,而其中最耀眼的明星当属李白。李白将中国的古典诗歌,尤其是浪漫主义诗歌推向了顶峰,并以卓越的成就影响了古今中外一代代优秀文人。