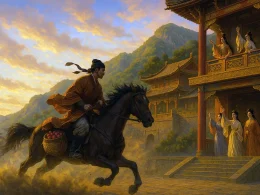

「送杨氏女」

韦应物

永日方戚戚,出行复悠悠。

女子今有行,大江溯轻舟。

尔辈苦无恃,抚念益慈柔。

幼为长所育,两别泣不休。

对此结中肠,义往难复留。

自小阙内训,事姑贻我忧。

赖兹托令门,仁恤庶无尤。

贫俭诚所尚,资从岂待周。

孝恭遵妇道,容止顺其猷。

别离在今晨,见尔当何秋。

居闲始自遣,临感忽难收。

归来视幼女,零泪缘缨流。

赏析:

这首诗作于韦应物中年丧妻之后,其长女出嫁之际。诗人因早年失去妻子,独自抚养子女长大,尤其与女儿们之间建立了格外深厚的亲情。如今长女将远嫁他乡,诗人心中满是不舍与牵挂。诗中不仅流露出父亲对女儿依依惜别的感情,更饱含对其未来婚姻生活的殷切叮咛与隐忧。这首诗真实而细腻地表现了一个父亲在女儿出嫁时的复杂情感,被誉为中国文学史上最感人的送嫁诗之一。

第一联:“永日方戚戚,出行复悠悠。”

整日心情忧郁沉沉,如今你又要远行踏上归途。

首联总写出嫁前夕的情绪背景,“永日”指一整天,“戚戚”形容忧愁满怀,“悠悠”则写出远行之遥,引出全家难舍的情绪氛围。

第二联:“女子今有行,大江溯轻舟。”

你今日将远嫁他乡,逆江而上乘舟而去。

以“大江”之远、“轻舟”之小,反衬出父女离别时的沉重与孤独,也暗示长女远嫁至上游地区,旅程漫长。

第三联:“尔辈苦无恃,抚念益慈柔。”

你们姐妹自幼失怙,我念及此事更加慈怜。

诗人回顾往事,感伤女儿们年幼丧母,自己抚养之辛和情感的加倍投入,使这次送别尤为难舍。

第四联:“幼为长所育,两别泣不休。”

你自幼照顾妹妹,如今分别,两人哭泣不止。

姊妹情深,长女不仅是姐姐,更像母亲。分别时的泪水道尽情感厚重,触动诗人中肠。

第五联:“对此结中肠,义往难复留。”

见此情景我肝肠寸断,但你既为人妇,不能挽留。

虽不舍万分,但“义往难复留”四字透露出对婚姻礼俗的接受,父亲的理性中夹杂着情感挣扎。

第六联:“自小阙内训,事姑贻我忧。”

你自幼缺乏母教,我担心你在婆家事姑之事不周。

转而表现对女儿未来婚姻生活的关心,尤其是妇道训练的缺失使他心存忧虑。

第七联:“赖兹托令门,仁恤庶无尤。”

所幸你嫁入名门贤家,仁厚之人当可包容你的一切。

虽有所忧,但嫁入德门,终得宽慰,表现出诗人对婚事安排的感恩与期待。

第八联:“贫俭诚所尚,资从岂待周。”

我素尚简朴清贫,嫁妆自然不能丰厚。

诗人自陈家贫,坦率之言不卑不怯,言辞朴实,亦告诫女儿勿以物质为重。

第九联:“孝恭遵妇道,容止顺其猷。”

当尽孝恭敬之道,举止端庄,遵从礼法。

诗人对女儿的殷殷叮咛,望其在婚后能持家得礼、处世得体,维系和睦。

第十联:“别离在今晨,见尔当何秋。”

今晨一别,不知何时再能与你重逢?

“何秋”一句极富诗意,借“秋”代“年”,感叹时光漫长、聚少离多,满含哀愁。

第十一联:“居闲始自遣,临感忽难收。”

平日尚可排遣情绪,临别之际感情奔涌难以自控。

诗人自道情绪之难抑,送别之际,情绪如浪潮奔涌,再难克制。

第十二联:“归来视幼女,零泪缘缨流。”

送别归来望着幼女,悲伤的泪水顺着帽带流下。

结句用真实动作表现情绪,“零泪缘缨流”五字写尽哀恸之情,令人动容。

整体赏析:

这首诗以温婉朴实的语言写尽父女之情,感人至深。诗人从长女出嫁写到对其未来生活的担忧,又写到幼女哭别的场景,层层递进,将家庭情感一线牵织,宛如涓涓细流,缓缓流入读者心中。诗中不乏对现实礼俗的尊重与对生活真情的描写,表现出诗人虽身为士大夫,却具有极强的人间烟火气。通篇无一句浮词,全凭真情打动人心。

写作特点:

全诗情感细腻,语言质朴,自然流畅,具有浓厚的生活气息。诗人善于用写实笔触描写家庭琐事,却能于平淡中见深情。尤其是“尔辈苦无恃”“两别泣不休”等句,情深语浅、直击人心。同时,诗中善用对比与层层递进,如远行之“轻舟”反衬离别之沉重,前后两女之对照突出孤独情绪。此诗不拘典雅之辞,胜在情真意切,堪称唐代家常诗的典范之作。

启示:

这首诗让我们看到家庭亲情在人生离合中的分量。身为父母,在子女婚嫁之际,既有不舍与牵挂,也有祝愿与叮咛。诗人以父亲的身份,将所有情绪倾注于诗句之中,留下了千载动人的人间真情。这首诗也提醒我们,在生活的细微处倾听、体悟亲情,是诗意人生中最温柔的回响。

关于诗人:

韦应物(约737 - 786),京兆长安人。青年以三卫郎事唐玄宗,任侠使气,狂放不羁。安史之乱后,开始静心读书,应举中进士。其诗集有《韦苏州集》,内容包括关心民间疾苦、表达忤时愤世、描写田园景物等,其中以描写田园景物者最为有名,尤为后人传唱不绝。