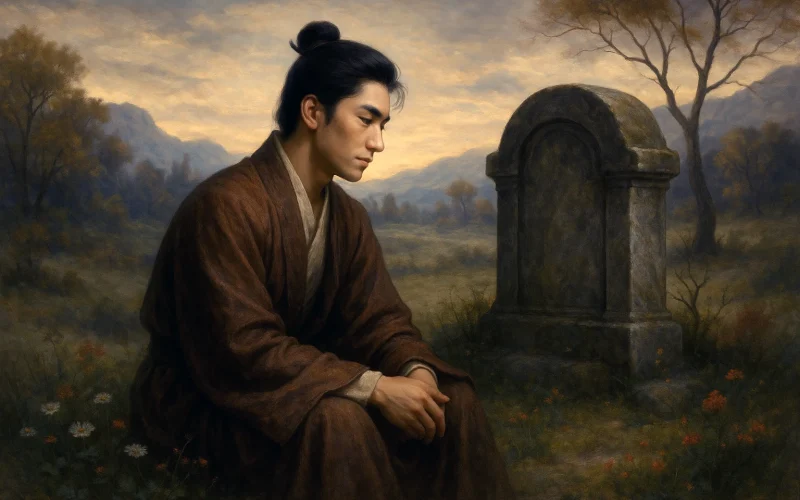

「遣悲怀 · 其三」

元稹

闲坐悲君亦自悲,百年都是几多时?

邓攸无子寻知命,潘岳悼亡犹费词。

同穴窅冥何所望?他生缘会更难期。

惟将终夜长开眼,报答平生未展眉。

赏析:

《遣悲怀·其三》是元稹在妻子韦丛去世约一年后创作的,这时诗人担任监察御史。此诗继续承接之前的哀伤,表现了诗人对于亡妻深深的痛惜和失落。全诗通过对人生短暂的感慨、对已故者的怀念以及对死后再会的虚无幻想,展现了元稹的深情与绝望。这首诗比前两首更为悲切,充满了无奈和无法释怀的情感。

第一联:“闲坐悲君亦自悲,百年都是几多时?”

闲坐无事为你悲伤为我感叹,人生短暂百年时间又多长呢!

这两句表现了诗人对亡妻深切的悲痛,同时也表达了他对人生短暂的感慨。诗人虽然坐着闲暇无事,却始终无法摆脱对亡妻的思念,感到自己和妻子的生命如此短暂,甚至百年人生也是过于短促。

第二联:“邓攸无子寻知命,潘岳悼亡犹费词。”

邓攸没有后代是命运的安排,潘岳悼念亡妻只是徒然悲鸣。

通过引用邓攸和潘岳的典故,诗人表达了对命运无常的感叹。邓攸为了保全侄子而失去了自己的后代,这本是命运的安排;潘岳虽然写了悼亡诗,但对死者又有什么帮助呢?诗人在此点明,无论如何悼念,亡妻永远无法复生。

第三联:“同穴窅冥何所望?他生缘会更难期。”

即使能合葬也无法倾诉衷情,来世结缘是多么虚幻的企望。

诗人转向死后再会的希望,表达了对未来可能再聚的美好憧憬,但紧接着又揭示了这种希望的虚幻与不可达成。在现实的死亡面前,诗人对这种希望感到更加绝望,认为这是遥不可及的幻想。

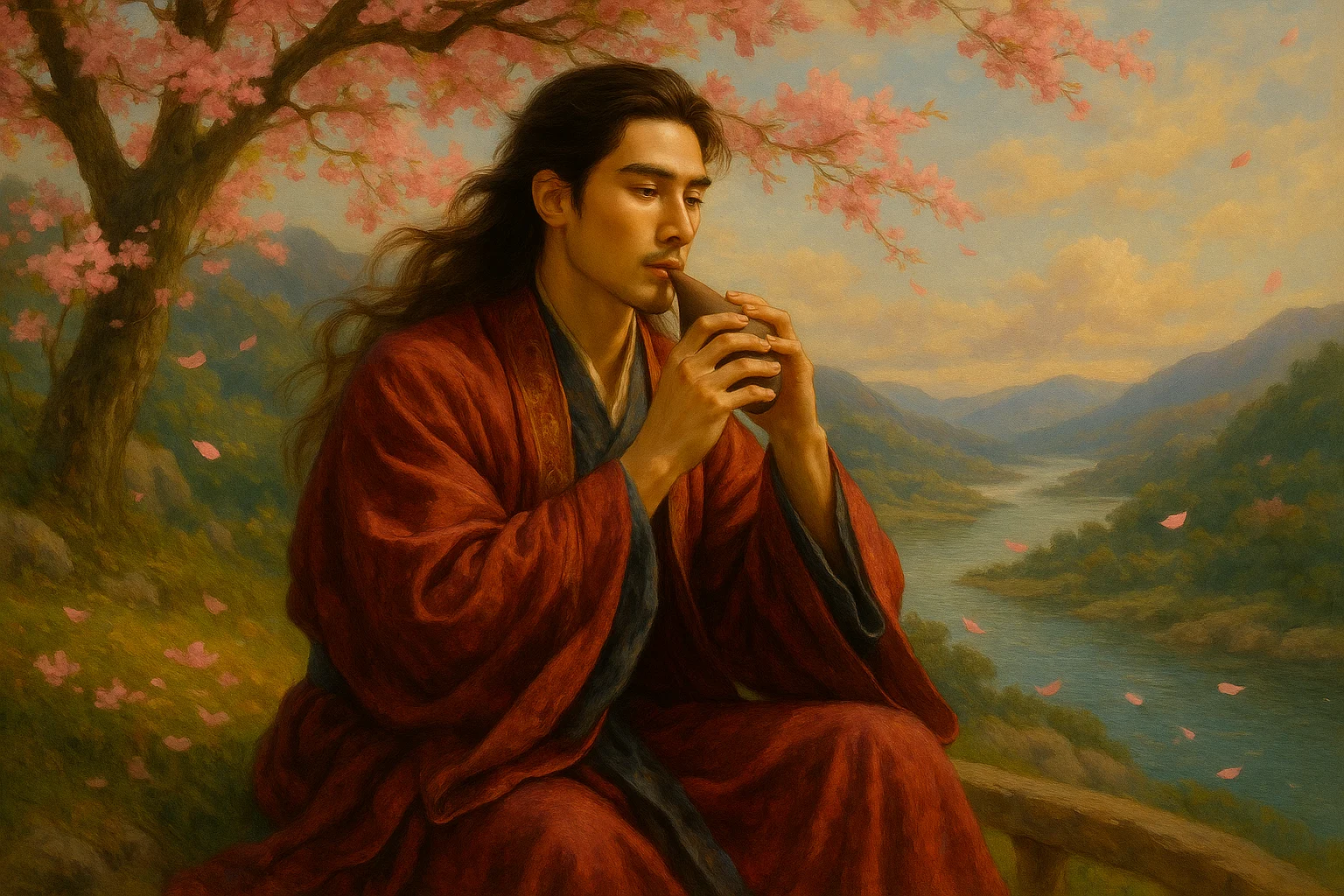

第四联:“惟将终夜长开眼,报答平生未展眉。”

唯有以彻夜不眠、辗转反侧的思念,报答你生前为我奔波劳累的苦心。

这句表达了诗人对亡妻的无尽思念和对她生前辛劳的感激。他决定在夜晚保持长时间清醒,无法入眠,默默地思念亡妻,并以此报答她曾为他操劳一生的辛苦。全诗的尾句极富情感,表现了他无法释怀的情愫。

整体赏析:

这首诗通过对人生短暂、死亡不可避免的哲理性思考,深入表现了元稹的哀伤。全诗情感愈发深沉,诗人通过回忆历史人物邓攸与潘岳的命运,抒发自己对命运无常和生死无法逆转的绝望。尽管诗人在诗中一度希望死后能与妻子同穴,但这一切都显得那么虚幻,无法实现。

特别是在最后两句“惟将终夜长开眼,报答平生未展眉”,诗人将自己的情感展现得淋漓尽致,表达出对亡妻的深切怀念与愧疚。这种永夜思念,既是对妻子未曾展现的笑颜的怀念,也是诗人无法释怀的悔恼与悼念。这种矛盾的情感正是诗人在丧妻之痛中的真实写照,悲痛与无力感相互交织。

写作特点:

本诗的写作特点在于情感的递进与哲理思考的结合。元稹通过简洁的语言和细腻的情感表达,将死亡、命运和爱情等主题融为一体。尤其是在引用邓攸和潘岳的典故时,诗人不只是表述个人的失落,也反映出对生命、死亡和命运的深刻思考。同时,诗人通过细腻的情感转折,最后以“长开眼”的意象展现了深沉的怀念与对亡妻的悔恼,这一独特的表达方式使全诗更具深度与感人之力。

启示:

这首诗深刻探讨了生死、命运与爱情的主题。诗人通过对亡妻的深切怀念与自我反思,提醒我们在有限的生命中,应该珍惜与亲人的每一刻。通过元稹的悼亡之情,我们也看到了命运的无常与时间的无情,而爱情的深度与忠诚在生死面前尤为显现。诗人的深情表现了人类情感中的脆弱与坚韧,带给我们对生命与亲情的深刻感悟。

关于诗人:

元稹(779 - 831),字微之,河南(今河南洛阳)人,早年家贫。举贞元九年(793)明经科,十九年(803)书判拔萃科,曾任监察御史。因得罪宦官及守旧官僚遭贬。后转而依附宦官,官至同中书门下平章事,后以暴疾终于武昌军节度使任上。与白居易友善,常相唱和,世称“元白”。有《元氏长庆集》。