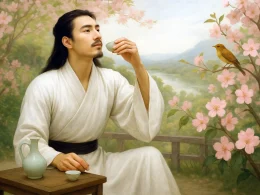

「饯别王十一南游」

刘长卿

望君烟水阔, 挥手泪沾巾。

飞鸟没何处? 青山空向人。

长江一帆远, 落日五湖春。

谁见汀洲上, 相思愁白苹?

赏析:

这首诗是诗人送别友人王十一的一首赠别之作,当作于一次江边宴别之后。诗人没有正面描写饯别的场面,而是以目送远行的情景为中心,通过对自然景物的描绘,渲染离别时的惆怅与不舍。整首诗情真意切,结构严谨,富有画面感,堪称送别诗中的佳作。

第一联:“望君烟水阔,挥手泪沾巾。”

遥望友人渐行渐远,只见烟波浩渺水天一色,我频频挥手,热泪早已沾湿衣巾。

这一联直抒胸臆,写诗人伫立江畔目送友人,眼见烟水浩淼,情绪随船影而动。频频挥手间,泪已湿巾,满是依依惜别之情。

第二联:“飞鸟没何处?青山空向人。”

那远飞的鸟儿消失在何方?只有青山依旧空对着我这离人。

此联以“飞鸟”作友人的象征,写出朋友南行后音信杳然的不安与忧思。“何处”体现对远方的遥望与挂念,“空向人”表现出青山虽在,却无人相伴的落寞。虚实交融,意象丰富。

第三联:“长江一帆远,落日五湖春。”

长江之上那孤帆已驶得遥远,落日之下,五湖水面正是春意盎然。

诗人由现实的凝望转入想象:那叶孤帆已沿江远行,进入五湖春景之中。朋友虽远去,但诗人的思念却仿佛随之同行,进入他未来旅途的图景中,情意绵延不绝。

第四联:“谁见汀洲上,相思愁白蘋?”

又有谁会看到江洲之上,我独自一人凝望白蘋,愁思难解?

结尾诗人回到送别的原点,以“白蘋”寄情,意象凄清,表露出离别后久久伫立江畔、沉浸于思念中的神情。末句设问,将内心的相思与江洲景色融为一体,首尾呼应,使全诗形成一个情绪的闭环。

整体赏析:

全诗从写“望”入手,以“挥手”“泪巾”传情,再以飞鸟远没、青山空对、孤帆远影、五湖春色等动静结合的画面来展开对友人远行的牵挂与想象,最后以“谁见相思”的自我回望结束,情感层层推进,回旋悠长。

诗中未有一语写“别”,却处处显“情”;未言饯行,却句句饱含惜别之意。借景抒情、以物寓怀,情景交融,含蓄蕴藉,是古典送别诗中典范式的表达。

写作特点:

- 情景交融,寓情于景:诗人以烟水、飞鸟、青山、白蘋等意象寄托感情,实现“一切景语皆情语”之妙。

- 构思精巧,结构严谨:四联之间自然过渡,首尾照应,从现实到想象再回归现实,情绪完整递进。

- 设问与想象结合,增强感染力:如“飞鸟没何处”“谁见汀洲上”等设问增强了诗意的回响与沉思的张力。

- 语言清丽,意境深远:全诗语言浅显而意蕴悠长,充满空灵之美,情感细腻而动人。

启示:

这首诗启示我们,在离别的时刻,真正动人的并非悲切的哭喊或勉强的挽留,而是那份深藏在景色中的情意与沉默中的凝望。诗人通过写“望”、写“想”、写“愁”,以无声胜有声地表达了离情别绪,带给我们对真挚友情的深切感悟。这也提醒我们,情感的表达有时不需要直白诉说,一句空山、一片白蘋,皆可寄托深意,让人回味无穷。

关于诗人:

刘长卿(?-约786),字文房,河间(今河北献县)人。少时读书嵩山中,后移家鄱阳(今江西),开元二十一年(公元七三三年)进士及第。他的诗也属于王、孟一派,五言诗最著名,也最为自负,曾自以为“五言长城”,即是无人能超越的意思。