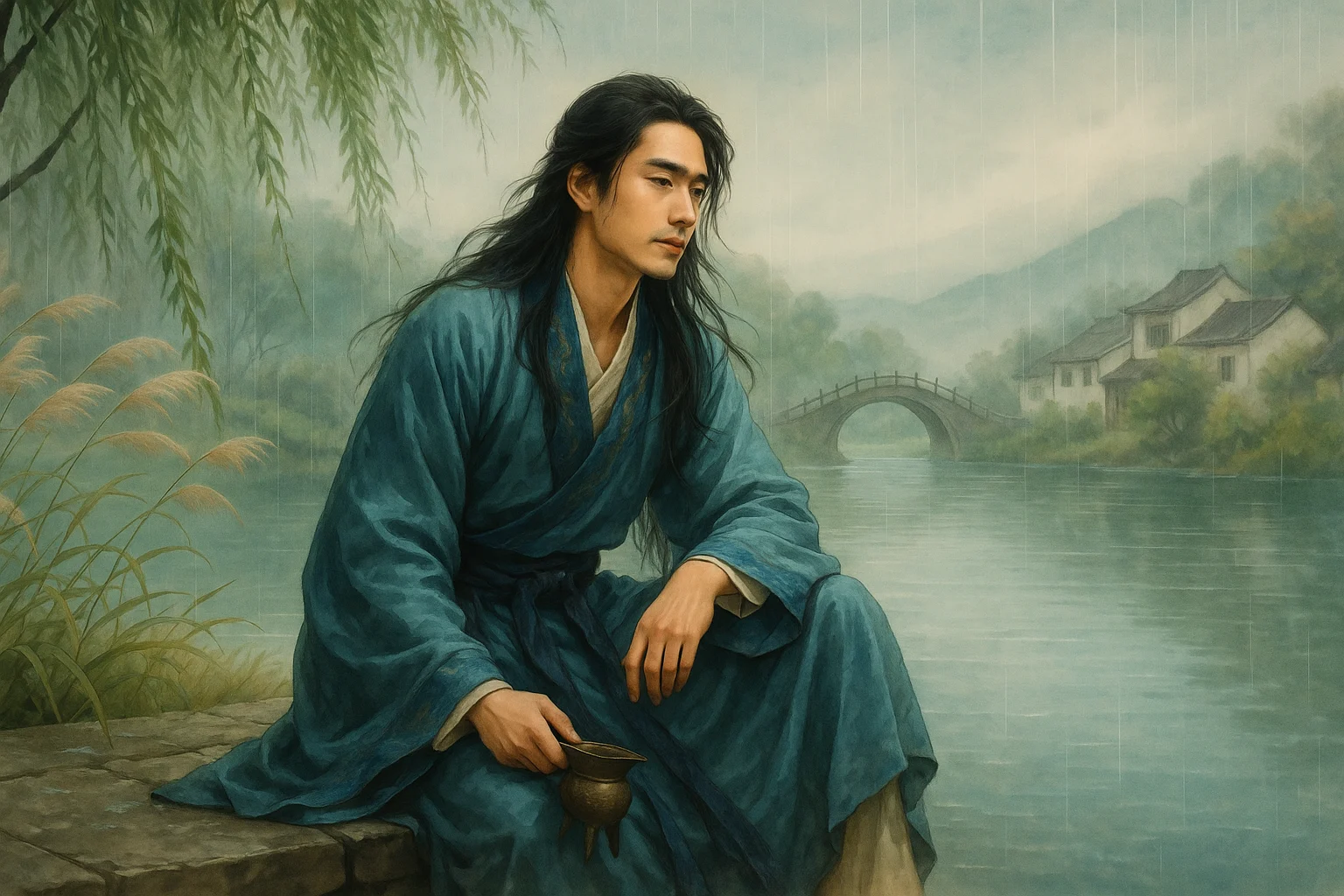

「醉花间 · 晴雪小园春未到」

晴雪小园春未到,池边梅自早。

高树鹊衔巢,斜月明寒草。山川风景好,自古金陵道,少年看却老。

冯延巳

相逢莫厌醉金杯,别离多,欢会少。

赏析:

这首词为五代词人冯延巳所作。冯延巳是南唐中期的重要词人,与李煜齐名,其词作擅长写景抒情、婉丽含蓄。这首作品为其佳作之一,词写于早春时节,通过对庭院、梅花、斜月与别离之情的描绘,展现了一种清冷寂寞而又富于感怀的情绪氛围。全词情景交融,寄托了词人对青春易逝、人生短暂的深刻感悟,也隐含对旧事、旧人之追忆。

上片:“晴雪小园春未到,池边梅自早。高树鹊衔巢,斜月明寒草。”

晴日里雪尚未化尽,小园还未有春意,但池边的梅花却早早绽放。高树上喜鹊衔来枯枝筑巢,寒夜里斜月照亮冰冷的野草。

这几句通过“晴雪”“小园”“未到春”构建出一个春寒料峭、乍暖还寒的早春景象,重点在于“池边梅自早”一句,将早梅独放的意象置于春寒之中,显出其孤傲、坚韧的特性,也带有词人对自我心境的投射。鹊衔巢与斜月寒草,又带出生命的延续与寂寥冷清的对比,情绪隐隐而生,景中含情。

下片:“山川风景好,自古金陵道,少年看却老。相逢莫厌醉金杯,别离多,欢会少。”

山川秀美,风景依旧,自古以来金陵道路繁华如常,但看景的人却早已从少年变为白头。人生短暂,既然难得相逢,就不必推辞杯中酒——因为离别太多,欢聚太少。

下片从描景转入抒情,意象由“金陵道”转化为人生感慨。“少年看却老”道出时光易逝、青春不再之感;而“相逢莫厌醉金杯”则劝慰世人珍惜眼前,及时行乐。结尾三句节奏陡转,带出“别离多,欢会少”的人生况味,在婉约中含有一份深沉的人生哲理。

整体赏析:

全词由早春冷景写起,梅早独放,寒草斜月,构成一幅清寒而富韵致的画面。上片重在写景,景中含情;下片由景入情,情中带理,由“金陵道”引出世事无常、人生苦短的叹息。

冯延巳擅长用简练细腻的笔法刻画情境,本词以极清冷孤寂的景物作开篇,反衬内心的淡淡忧思。而下片则从感怀青春流逝转向人生哲理的表达,蕴含“行乐及时”的思想,与盛唐诗风中的“人生得意须尽欢”遥相呼应,但更加内敛含蓄,更富南唐词人的细腻情思。

写作特点:

- 景中藏情,起伏自然:通过对“早春”与“晚寒”的描写,不着痕迹地将词人寂寥孤清之感隐含其中,自然引出对人生短暂的感喟。

- 语言婉约,情景交融:冯延巳的语言细腻、温润,善于在具体景物中托情寄意,整首词在典雅之中有深意,不直露却回味无穷。

- 节奏紧凑,意转自如:由写景到抒情,由清寒的自然之景转入人生之感慨,节奏由慢至急,结构转折自然,使词境富于层次。

启示:

这首词所传递的不仅是一份对景物的敏感感受,更是一种对人生境遇的深层思索。在“春未到”“少年看却老”的转换中,词人暗示我们:生命常在等待中悄然流逝,青春往往在不觉间老去。面对如画风景,我们或许曾热血澎湃,也曾沉醉其间;但当年复一年重返旧地,看到的却是“风景依旧,人事已非”的况味。

词中“相逢莫厌醉金杯”不单是一句浅层的劝酒词,它更是一种对人生短促、聚散无常的应对方式——在无法掌控命运与时光之时,我们唯有珍惜眼前,真诚待人,把握每一次欢聚时刻,用心生活。冯延巳借寒景寄愁情,于婉约中揭示人生无常的哲理,这种情与理、景与思的融合,正是我们在当今快节奏生活中仍值得细细体会与反思的宝贵诗意。

关于诗人:

冯延巳(903 - 960),字正中,广陵(今江苏扬州)人,五代南唐著名词人。仕南唐至左仆射同平章事,深得中主李璟信任。其词在花间词风基础上另辟新境,《阳春集》存词112首(一说含他人作品),《鹊踏枝》"谁道闲情抛掷久"以回环往复的笔法写缠绵情思;《谒金门》"风乍起,吹皱一池春水"更获李璟击节叹赏。王国维评其"堂庑特大,开北宋一代风气",将士大夫的深沉情感注入艳科小词,刘熙载称"晏同叔得其俊,欧阳永叔得其深",直接影响晏殊、欧阳修等大家,在词史由"伶工之词"向"士大夫之词"转型中居关键地位。