「鹊踏枝 · 六曲阑干偎碧树」

六曲阑干偎碧树,杨柳风轻,展尽黄金缕。

谁把钿筝移玉柱?穿帘海燕双飞去。满眼游丝兼落絮,红杏开时,一霎清明雨。

冯延巳

浓睡觉来莺乱语,惊残好梦无寻处。

赏析:

冯延巳是五代南唐后主李煜的前朝重臣,也是南唐词坛的开拓者之一,他的词作情致婉约,善于描绘儿女情长、闺阁幽思。这首《鹊踏枝》是其较为著名的闺情词之一,作于南唐时期。这一时期南唐文化昌盛,词风清丽含蓄,尤其流行表达女性幽怨离情的题材。此词即托名写一位女子在春日午后由景入情,梦醒伤春,抒写孤寂幽情,展现出“景中有情、情中有景”的婉约风格。

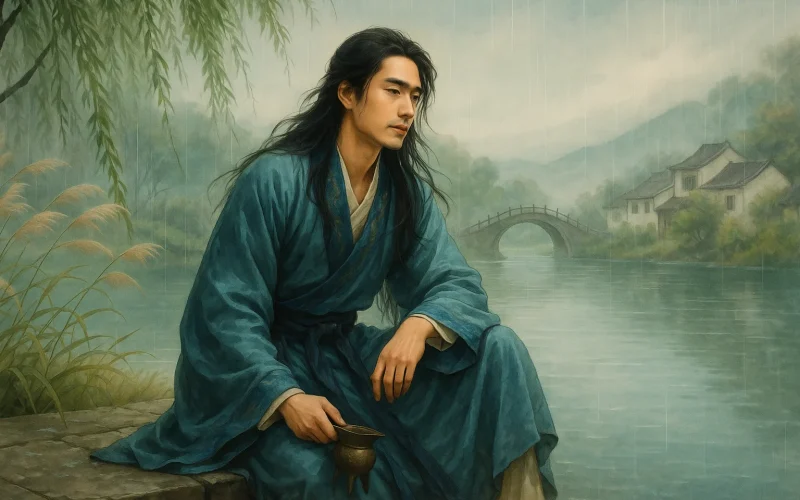

上阕:“六曲阑干偎碧树,杨柳风轻,展尽黄金缕。谁把钿筝移玉柱?穿帘海燕双飞去。”

春日庭院中,曲折玲珑的六曲栏杆紧偎着碧绿的树影,轻风吹拂,杨柳柔丝在风中舒展开来,如金丝闪耀。忽有筝声传来,是谁将饰有宝钿的筝拨动,玉柱之间传出缠绵曲调?却见双双海燕掠帘而过,自在双飞。

这一阕写春日庭院静美之景:栏杆、杨柳、筝声、飞燕构成一幅轻柔明丽的图画。视觉上是绿树、柳丝、金缕交织的春光;听觉上是轻柔的筝音和远燕穿帘的掠动;情感上则隐约透出女子的孤影和无言的惆怅。筝声暗喻女子的幽思,双燕之飞更反衬其形只影单,情景交融,意蕴深远。

下阕:“满眼游丝兼落絮,红杏开时,一霎清明雨。浓睡觉来莺乱语,惊残好梦无寻处。”

庭前一片游丝飞舞、落絮纷纷,正是红杏盛开之时,忽然一阵清明节气的雨潇潇洒落。女子午睡初醒,只听得黄莺乱语啁啾,那场美梦也被惊扰打断,梦中人、梦中情,如今再也无从寻觅。

这一阕由写景转入写情,“游丝”“落絮”“红杏”皆是暮春易逝的意象,传达时光流转与美好难留。“清明雨”虽短,却极具象征意味,蕴含着凄清的节气气氛,仿佛为女子的心绪添上一抹清愁。梦中或许尚有慰藉,梦醒则一切化为空无,终句“无寻处”将怅惘与孤独推至极致,词意在春色深处转为哀婉悱恻。

整体赏析:

整首词由庭院春光写起,通过杨柳、筝声、双燕、落絮、春雨等层层意象的叠加,营造出一幅明丽而空蒙的闺中春日画面。在看似静谧的环境中,情绪波动悄然酝酿,从听到筝声、看到燕子,到梦中初醒、闻莺乱语,女子的孤寂、幽怨渐次浮现。词人并未直接言情,而是借助环境变化与日常细节,将女子心境巧妙表达出来。

尤其“浓睡觉来莺乱语,惊残好梦无寻处”二句,结得自然有力,令人回味悠长。美梦被惊醒的无奈和失落,在短短十四字中展现得淋漓尽致,是婉约派词风中经典的“情在景中、景中见情”写法。

写作特点:

- 景中有情,情景交融:通过春景写闺情,将情感融入环境,不直说“愁”,但处处见愁。

- 意象华美,语言精致:“黄金缕”“钿筝”“游丝”“清明雨”都是富于诗意的典型词汇。

- 用笔含蓄,情感深沉:不直接言情,而通过双燕、梦醒等意象表达人物内心幽思。

- 结构自然,层次分明:上片写外景与动静之美,下片转向内心情感波澜,形成鲜明对比。

启示:

这首词启发我们,在文学表达中,情感可以通过最细微的景物渗出,通过“写外”而“见内”,通过“描静”而“显动”。词中女子的哀愁并未直接书写,却随着一线游丝、一声莺语而悄然显现,令人动容。它教我们在日常生活中,也要留心那些细微的变化,那些被忽略的小事物,往往最能折射心灵深处的真实情感。此外,它也体现出艺术创作不必直白宣泄,含蓄含情才更耐人寻味。

关于诗人:

冯延巳(903 - 960),字正中,广陵(今江苏扬州)人,五代南唐著名词人。仕南唐至左仆射同平章事,深得中主李璟信任。其词在花间词风基础上另辟新境,《阳春集》存词112首(一说含他人作品),《鹊踏枝》"谁道闲情抛掷久"以回环往复的笔法写缠绵情思;《谒金门》"风乍起,吹皱一池春水"更获李璟击节叹赏。王国维评其"堂庑特大,开北宋一代风气",将士大夫的深沉情感注入艳科小词,刘熙载称"晏同叔得其俊,欧阳永叔得其深",直接影响晏殊、欧阳修等大家,在词史由"伶工之词"向"士大夫之词"转型中居关键地位。