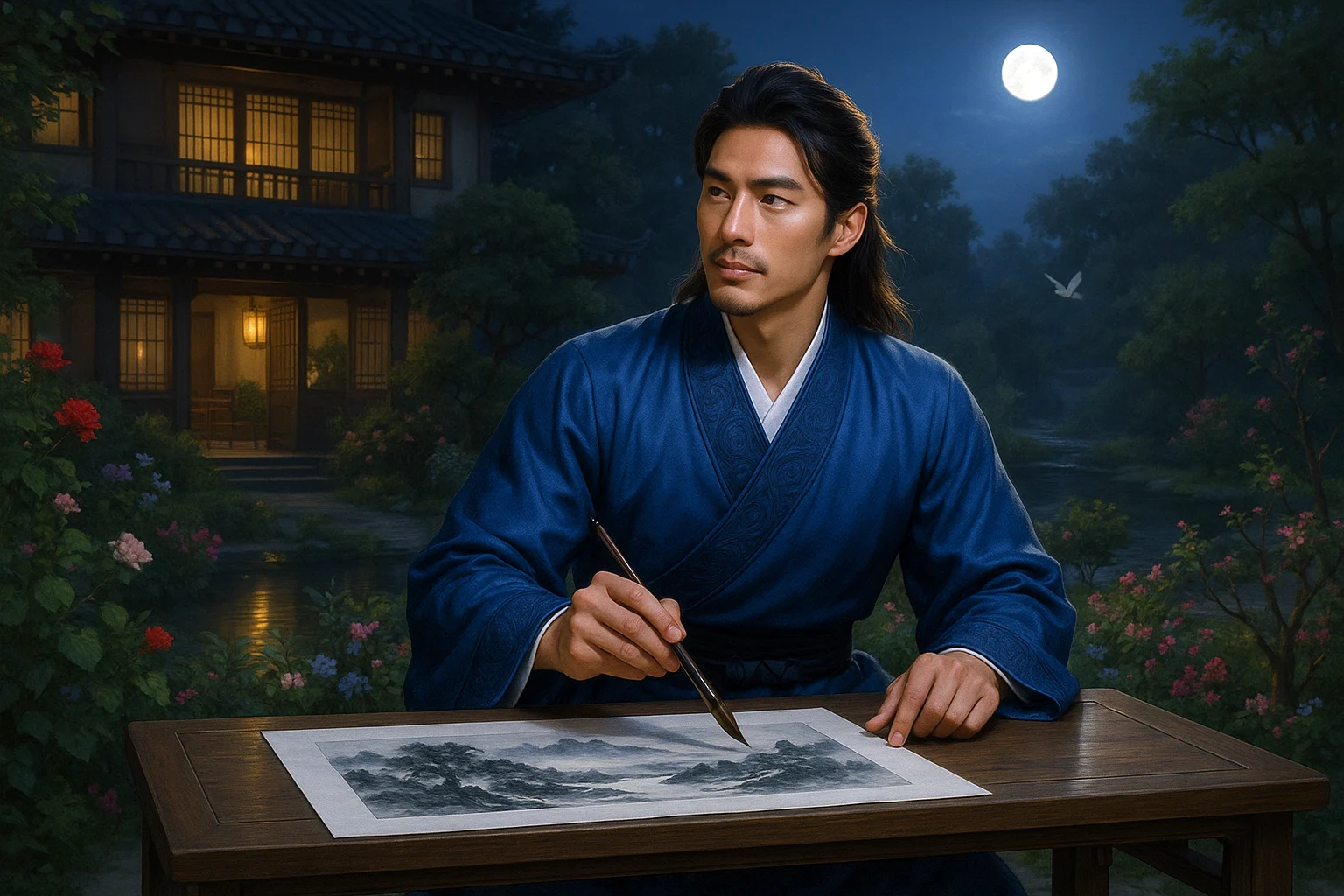

「秋夜泛舟」

刘方平

林塘夜发舟,虫响荻飕飕。

万影皆因月,千声各为秋。

岁华空复晚,乡思不堪愁。

西北浮云外,伊川何处流。

赏析:

刘方平早年隐居乡野,后入仕,仕途并不顺遂。他的诗多写山林田园、闺情怨别以及羁旅感怀。这首诗大约作于他闲居或远游之际,秋夜中泛舟林塘,因景触怀而作。唐代中期,藩镇割据,战乱频仍,士子多有漂泊不安之感。刘方平在静谧的秋夜中,借月色、虫声与江流,抒发了对岁月流逝的感叹与对家乡的深切思念。

第一联:“林塘夜发舟,虫响荻飕飕。”

夜晚从林塘启舟而行,耳边传来虫鸣与芦荻在风中沙沙作响。

开篇点明时间与场景,写出秋夜舟行的静谧氛围。虫鸣与风声构成背景音,既渲染清冷环境,又象征寂寞与孤独。

第二联:“万影皆因月,千声各为秋。”

皎洁的月光映照万物,万千影子都由此而生;秋夜的声响纷杂,却都在诉说秋意。

此联转入写景。月光普照,造就万影;虫声、风声、荻声汇为“千声”,无一不透着秋的清凉与萧瑟。诗人将自然万象浓缩在“月”与“秋”两个核心意象中,极富概括力。

第三联:“岁华空复晚,乡思不堪愁。”

年岁虚度已至晚景,触动心中无限乡愁,实在难以承受。

情感由景而生,转为抒怀。这里的“空复晚”暗含身世之感,透露出诗人怀才不遇、虚度年华的忧叹。而“乡思”直指漂泊在外的孤苦心境。

第四联:“西北浮云外,伊川何处流。”

西北方的浮云之外,故乡的伊川究竟流向何处呢?

结尾以发问收束,将思绪指向遥远的家乡。“浮云”象征阻隔,“伊川”点明归属。诗人凝望远方,满怀思念却无法抵达,只能寄情于江水之流,写得悠远含蓄。

整体赏析:

全诗以舟行秋夜为背景,层层展开:前两联描写景色,营造出清冷、幽美而带有孤寂的氛围;后两联转为抒情,直抒时光易逝与乡愁难遣的哀感。景与情紧密交织,意境幽远深邃。刘方平善于用简洁的语言刻画画面感:如“虫响荻飕飕”一联,极具听觉与视觉效果;“万影皆因月,千声各为秋”则高度概括,展现出秋夜的空灵与深沉。诗人以小舟漂泊之象,寄托漂泊无依的人生感慨。此诗虽写个人情绪,却折射出唐代中期动荡社会中士人普遍的失落与惆怅。

写作特点:

- 景与情融合,自然过渡

前半写景,后半抒情,情由景生,水到渠成,构成由静到动、由景入情的完整结构。 - 意象清冷,富有象征

月、虫、荻、舟、浮云、江水等意象,营造出孤寂氛围,象征人生漂泊、世事无常与归乡无路。 - 语言凝练,对仗工整

“万影皆因月,千声各为秋”句式整饬,语言简练,涵义深远,显示出高度的诗歌技巧。 - 音律悠远,格调清婉

诗中以五言律体见长,音节和谐,节奏舒缓,整体格调清幽婉转,读来余味悠长。

启示:

人生常有漂泊与孤独,正如秋夜中小舟漂浮于林塘。面对岁月的虚掷与乡愁的压抑,诗人没有直接呼号,而是通过自然意象传递内心感受。这启示我们在现实中亦可通过寄情山水、观照自然来抚慰心灵,借清冷之境沉淀心绪,从而获得与自我和解的力量。同时,它也提醒人们珍惜时光,莫待虚度,正视生命中的漂泊与无常。

关于诗人:

刘方平(约742 - 约785),字方平,河南洛阳人。盛唐至中唐之际的隐逸诗人、画家,以其清丽婉约、善写闺怨与月夜的诗风独树一帜。虽存诗仅二十六首于《全唐诗》,却凭《月夜》《春怨》等作跻身唐诗经典殿堂,被誉为“盛唐之清音,中唐之先声”。其诗融齐梁清丽与禅宗空寂于一炉,对后世婉约词风及日本王朝女流文学皆有深远影响。