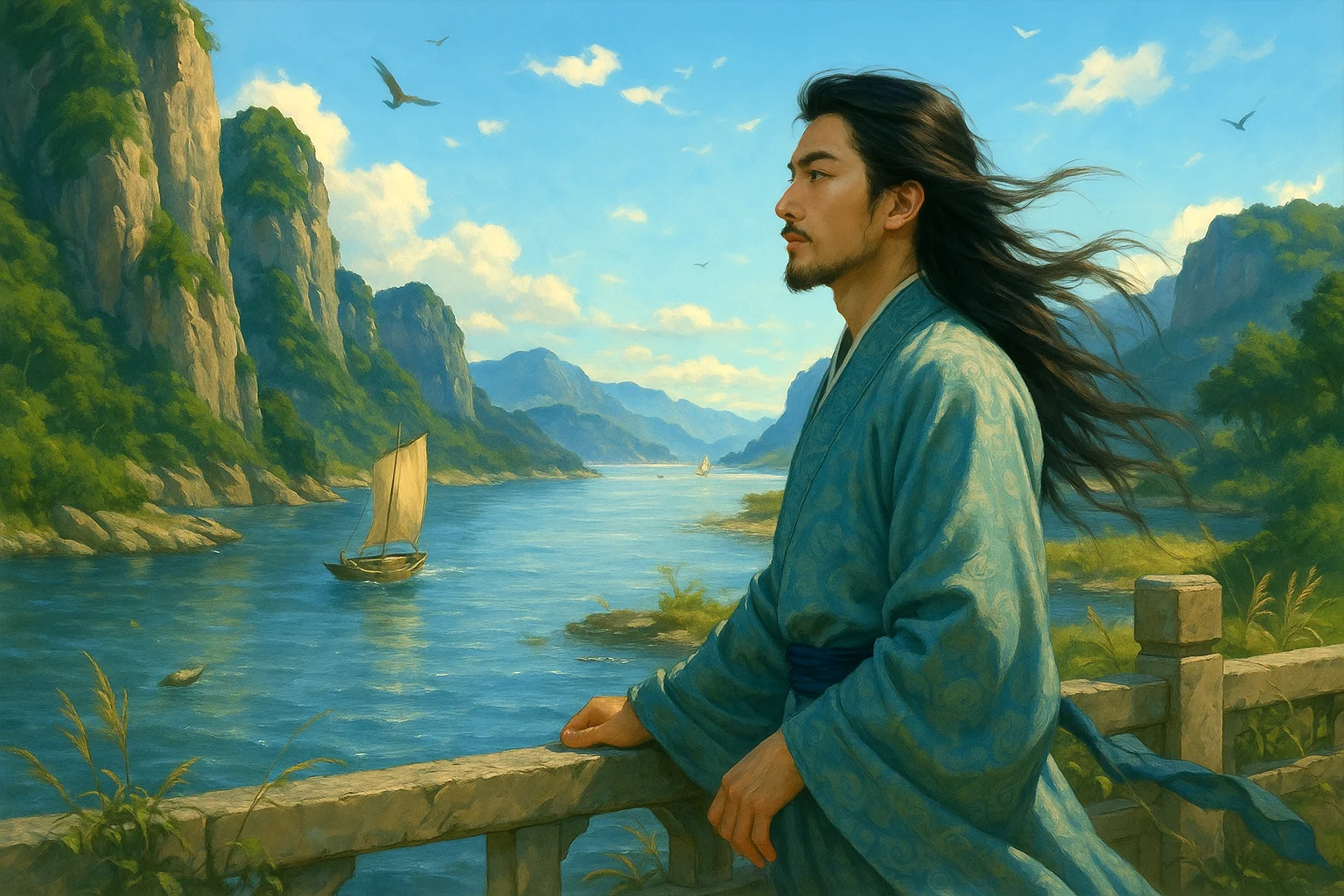

「南乡子 · 送述古」

回首乱山横,不见居人只见城。

谁似临平山上塔,亭亭,迎客西来送客行。归路晚风清,一枕初寒梦不成。

苏轼

今夜残灯斜照处,荧荧,秋雨晴时泪不晴。

赏析:

这首词作于北宋熙宁七年(1074)七月。当时苏轼任杭州通判,与同僚陈襄(字述古)情谊深厚。是年夏日,陈襄因调任南都(今河南商丘)将离杭赴任,苏轼送别至临平山(今余杭附近)而作此词。送别之后,词人回望旧地,触景伤情,写下此篇,寄托离别哀思与深厚情谊。

第一段:“回首乱山横,不见居人只见城。”

回头望去,群山纵横交错,友人已远,只剩下那远方的城影隐约可见。

开篇写送别之后回望之景,“乱山”写山势阻隔,“不见居人”点出人去楼空的孤寂之感,情感顿生。

“谁似临平山上塔,亭亭,迎客西来送客行。”

谁能像临平山上的高塔那样亭亭而立,迎来远道的客人,又默默送别他们远行?

词人将山塔人格化,赋予其送别之情,与自己内心呼应。“谁似”一句,既是自问,也是自伤,塔能守望送别,而人却无力挽留,情深意重。

第二段:“归路晚风清,一枕初寒梦不成。”

归途中晚风清凉,夜里初寒难眠,一觉难成梦。

从白日送别过渡到夜晚归家后的孤寂,气温微凉,夜风入怀,愁绪难解,使人难以入梦,含蓄地表达对友人的思念。

“今夜残灯斜照处,荧荧,秋雨晴时泪不晴。”

今夜残灯斜照孤室,灯火昏弱闪烁。秋雨虽停,眼泪却未能止住。

这一句是全词情感的高潮,灯光、雨后、泪痕交织出词人深夜思念老友、寂寞难眠的哀愁。“泪不晴”巧妙地反用“晴”字,比喻贴切而新颖,极具表现力。

整体赏析:

这首词通过送别老友陈襄的经历,抒发了苏轼对友情的珍视和别后孤寂的感怀。上片写送别当时,重在景与情的交融。词人以山塔作为情感载体,表达无尽依依;下片写归途后的寂寞与不眠,残灯、秋雨、泪眼,将情绪层层推进,直至“泪不晴”而情深不尽。

情绪的处理由白日送别到夜晚独处,由眼中所见到心头所感,词人以深情的笔调描绘出送别后无尽的惆怅,使此词既含典雅之景,又饱真挚之情。

写作特点:

- 情景交融,物我互感:

山、塔、雨、灯等无情之物都被赋予情感,与作者的情思交织一体,构成“景中有情,情中见景”的艺术效果。 - 拟人与衬托:

上片以山塔拟人,衬托词人伤别之情;下片则以秋雨已停而泪仍未止,情感更为强烈。这种以“无情写有情”的手法,极具张力。 - 语言精炼,意境深远:

全词短短数十字,却层次分明、情感丰富,细节描绘如“亭亭”“荧荧”“泪不晴”等词极具画面感和诗意,展示出苏轼高超的艺术造诣。

启示:

《南乡子·送述古》以一别故人之事,道尽人世离情。它让人看到,真正深厚的情感,并不总需长篇大论的倾诉,而往往凝聚在夜雨、残灯、孤影这样的细节中。人生的相遇与离别本是常态,但在苏轼笔下却化为诗意的人生哲学:情之至深,可寄景物;别之难诉,惟借笔抒。它启示我们要珍惜人与人之间短暂却真挚的相处时光,在时代与人生流转中不忘彼此初心。

关于诗人:

苏轼(1037 - 1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人,北宋文坛全才。嘉祐二年进士,历仕仁宗至徽宗五朝,官至礼部尚书。其文汪洋恣肆,《赤壁赋》成千古绝调;诗清新豪健,《题西林壁》"不识庐山真面目"富含哲理;词开豪放一派,《念奴娇·赤壁怀古》"大江东去"拓新词境。书法创"苏体",绘画主"神似",为"宋四家"之一。虽因"乌台诗案"屡遭贬谪,却在黄州、惠州、儋州留下不朽篇章,被陆游赞为"一代文章之宗"。