「移居 · 其一」

陶渊明

昔欲居南村,非为卜其宅。

闻多素心人,乐与数晨夕。

怀此颇有年,今日从兹役。

弊庐何必广,取足蔽床席。

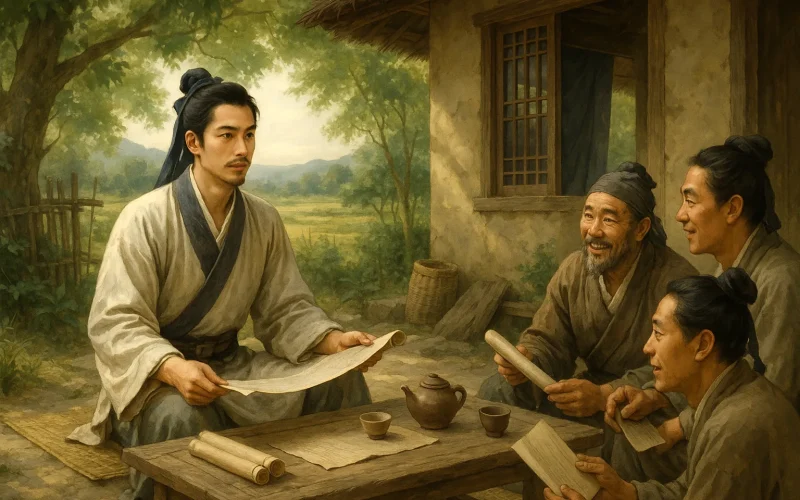

邻曲时时来,抗言谈在昔。

奇文共欣赏,疑义相与析。

赏析:

这首《移居·其一》作于公元410年秋,时年陶渊明46岁。两年前,他在上京(今江西九江)居所因火灾焚毁,不得不搬迁。此后他迁居于庐山南麓的“南村”,实现了早年心中的隐居理想。这首诗正是在新居安定后所作,表达了他内心的宁静、满足以及对理想田园生活的执着追求。诗中虽未正面指斥政事,却可感受到他对污浊官场的疏离,对朴素人情与清净生活的珍视。

第一联:“昔欲居南村,非为卜其宅。”

我早就想搬到南村居住,并非为了挑选一处风水宝地。

开篇以“昔”字追述多年夙愿,明确表达移居动因不在于物质、风水,而是精神上的向往,点明诗人志趣不俗。

第二联:“闻多素心人,乐与数晨夕。”

只因听说那里有许多心地纯净的人,愿意与他们共享晨昏时光。

“素心人”即心地澄澈、品行高洁之人,诗人看重的是人格相契、志趣相投的邻里关系。此句透露出陶渊明择居标准乃是“择人而居”,道出其人格理想。

第三联:“怀此颇有年,今日从兹役。”

这样的想法我已心怀多年,今日终于实现理想,开始这次迁徙之旅。

诗人早有归隐之念,此刻终于如愿,自觉“从役”,虽称为劳役,却语气平静,甚至带着一丝欣喜,表现出甘之如饴的心态。

第四联:“弊庐何必广,取足蔽床席。”

破旧的茅屋不必宽敞,只要能遮风避雨、容身就足矣。

此句道出诗人对物质的淡泊态度,表达了一种简朴自足的生活观,也传达出“陋室不陋”的人生哲学。

第五联:“邻曲时时来,抗言谈在昔。”

邻居们不时来访,坦率交谈往昔之事。

“抗言”意为直率言谈,诗人与邻人无拘无束,交往平等自然,展现一种理想的人际关系图景。

第六联:“奇文共欣赏,疑义相与析。”

美妙的文章可以一同欣赏,疑难的问题可以一同分析探讨。

这是诗中最广为流传之句,表达了诗人理想生活的一隅:不只是衣食无忧,更有精神交流的乐趣。字句质朴,却意蕴深远,表现了知识分子之间那种真诚交流、志趣相通的雅尚。

整体赏析:

整首诗朴素清新,平淡中见真情,描写了陶渊明迁居南村的缘由与生活日常,折射出他对理想人格、理想社会交往方式的追求。从“素心人”的选择,到“弊庐蔽席”的满足,再到“共欣赏”“相与析”的雅聚,诗人描绘出一个远离喧嚣、返璞归真的桃源世界。这种田园生活不只是物质意义上的隐居,更是精神上的皈依和人格上的独立自守,寄托了他洁身自好、不与世俗同流合污的坚定立场。

写作特点:

此诗语言朴素自然,无雕饰之辞,却层层推进,意境深远。情感含蓄而真切,结构上由愿望写到现实,从居所环境写到邻里交往,步步深入;意象上以“素心人”“弊庐”“奇文”点染,构建出一个充满理想色彩的隐居生活图景;语气上平和闲适,却内蕴坚定高洁的志趣,表现出陶渊明诗中典型的“清水出芙蓉”之美。尤其末联的“共欣赏”“相与析”,更凝聚了知识分子理想中的文化氛围,至今读来仍令人神往。

启示:

这首诗启示我们,理想的生活不仅关乎环境的安逸,更关乎与谁为邻、与谁同行。在纷扰的现实中,陶渊明选择远离尘嚣、追寻素朴之人、清简之居、真挚之交,其志节与理想至今仍具有强烈的启发意义。他告诉我们,人生的价值不在于名利荣华,而在于内心的安宁与精神的契合;那种“奇文共欣赏,疑义相与析”的纯净人际关系,也是一种值得珍惜的高尚境界。

关于诗人:

陶渊明(公元365年 - 427年),字元亮,东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家,出生于江西九江附近的柴桑。他不仅在文学上开创了以田园为主题的新体裁,用平淡的语言表达出深刻的人生哲理,而且他的诗文风格更成为中国古典诗歌中一种恒久的审美标准。