「始作镇军参军经曲阿作」

陶渊明

弱龄寄事外,委怀在琴书。

被褐欣自得,屡空常晏如。

时来苟冥会,宛辔憩通衢。

投策命晨装,暂与园田疏。

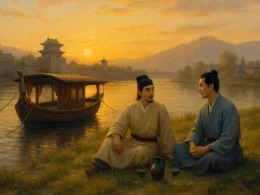

眇眇孤舟逝,绵绵归思纡。

我行岂不遥,登降千里余。

目倦川途异,心念山泽居。

望云惭高鸟,临水愧游鱼。

真想初在襟,谁谓形迹拘?

聊且凭化迁,终返班生庐。

赏析:

这首诗作于公元404年,时年40岁的陶渊明因生活窘迫,被迫接受了镇军将军刘裕的邀请,出任参军,前往京口(今江苏镇江)赴任。在曲阿(今江苏丹阳)途中,他写下这首诗,既是自述出仕前后内心矛盾的写照,也是对自由理想与现实妥协之间冲突的真实流露。经历过官场浑浊的陶渊明,对入仕充满犹疑与反感,诗中流露出深切的思乡之情以及对田园生活的依恋与终极归宿的坚持。

第一段:“弱龄寄事外,委怀在琴书。被褐欣自得,屡空常晏如。”

自年少时便寄情于世外,不问尘务,只醉心于琴瑟与书卷之中。身穿粗布麻衣亦自得其乐,纵使常常囊空如洗,也能安然自若。

开篇追溯童年志趣,显露其本性清高,安贫乐道,奠定整诗清逸的基调。

第二段:“时来苟冥会,宛辔憩通衢。投策命晨装,暂与园田疏。”

因时势变化不得不随缘赴会,如同暂时勒马停于十字路口。于是收拾行装出发,暂别心爱的田园生活。

诗人明确交代出仕并非本愿,而是“苟冥会”,只因不得已而暂时离开田园。

第三段:“眇眇孤舟逝,绵绵归思纡。我行岂不遥,登降千里余。”

孤舟远行,渐行渐远;我的思乡之情却如绵绵细流,愈加缠绕不息。此行虽遥不可测,翻山越岭,行程已逾千里。

以孤舟远行的意象渲染诗人的孤独、忧思与内心深处的归隐冲动。

第四段:“目倦川途异,心念山泽居。望云惭高鸟,临水愧游鱼。”

眼见川流不断的道路已觉疲倦,心中惦念的始终是山林田园的恬淡生活。看见高飞的鸟儿、游水的鱼儿,心中不免生出羞愧与悔意。

此段为情绪的高潮,望鸟愧云、观鱼而羞,象征自责之情极深,充满挣扎与懊悔。

第五段:“真想初在襟,谁谓形迹拘?聊且凭化迁,终返班生庐。”

我的本心自始至终在胸怀之中,谁说只是身在仕途就会被世俗羁绊?姑且顺应时运变迁,但终将归回那班彪归隐之所。

最终以自我勉励作结,既承认短暂入仕是因现实所迫,又表明归隐才是其志不渝的选择,凸显其超然洒脱的人生态度。

整体赏析:

全诗层层递进,节奏清缓,情感深婉,从童年的清志讲起,渐至现实被迫入仕的无奈、途中对田园的深切思念与悔意,再到最后的自我开解与归隐决心,构成一条完整的心路历程。诗中既有直白描写,也有高妙比兴,如“望云惭高鸟,临水愧游鱼”将自责情绪具象化,极具画面感与感染力。而“真想初在襟”一句则点明中心,表明诗人虽入官途,心却不染尘埃,既有对自我的肯定,也含对未来的安慰。整首诗言辞温厚,不激不厉,却愈加动人肺腑,体现出陶渊明特有的“淡而有味”的审美风格。

写作特点:

这首诗在章法结构上颇为严整,自叙、抒情、感怀、立志层层推进,自然流畅。语言质朴却不浅显,既不堆砌辞藻,也不乏灵动生趣,表现了陶渊明“自然为文”的本色。特别是诗中融入比兴手法,如借飞鸟游鱼比拟自由之志,极富象征意味。同时,诗中虽有苦闷、悔意,却不陷于沉溺悲情,而是最终升华为超然脱俗的自我肯定,表现出诗人内在的豁达与哲思。

启示:

这首诗向我们展示了一个现实与理想激烈冲突中的精神图景:在人生不得已的阶段中,如何安顿内心、不忘本志,如何在外在身不由己的境遇下依然保持精神的独立与清明。陶渊明以其“随化迁转而不失初志”的胸襟,启示我们在复杂世界中坚守本心,不因一时的妥协而放弃终极理想。归隐未必是消极,而是对生命价值的重新定义;自守未必是逃避,而是对自由人格的坚定守护。

关于诗人:

陶渊明(公元365年 - 427年),字元亮,东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家,出生于江西九江附近的柴桑。他不仅在文学上开创了以田园为主题的新体裁,用平淡的语言表达出深刻的人生哲理,而且他的诗文风格更成为中国古典诗歌中一种恒久的审美标准。