「杂诗 · 其四」

陶渊明

丈夫志四海,我愿不知老。

亲戚共一处,子孙还相保。

觞弦肆朝日,樽中酒不燥。

缓带尽欢娱,起晚眠常早。

孰若当世时,冰炭满怀抱。

百年归丘垄,用此空名道!

赏析:

《杂诗·其四》作于公元414年,陶渊明五十岁左右。诗人回顾自己少壮时胸怀四海的壮志,如今却已步入暮年,未能实现理想,不免生出诸多感慨。在归隐田园的日子里,他一方面享受着亲族团聚、生活恬淡的安逸,另一方面也对流光易逝、志业未就的现实感到忧伤。这首诗正是在这样复杂心境下的自我独白。

第一段:“丈夫志四海,我愿不知老。”

大丈夫志在四海驰骋,我曾希望自己永不衰老。

开篇回忆年少时的远大抱负,表现出勃勃的生气与豪情。

第二段:“亲戚共一处,子孙还相保。”

亲族能和睦相处,子孙之间也能互相照应。

描绘归隐后的理想生活图景,展现出对家庭团圆、安宁生活的珍惜。

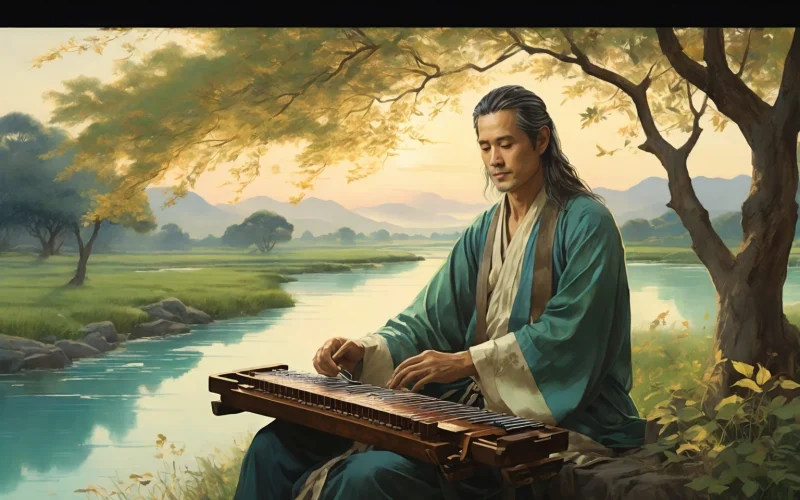

第三段:“觞弦肆朝日,樽中酒不燥。”

清晨便弹琴饮酒,杯中美酒始终不曾干涸。

描述恬淡自得的田园生活,琴与酒成为隐居生活中的精神寄托。

第四段:“缓带尽欢娱,起晚眠常早。”

衣带宽松、无拘无束地尽情欢乐,晚起早睡、生活悠然。

进一步勾勒闲适自在的隐居日常,表现出诗人对自然节奏的顺应。

第五段:“孰若当世时,冰炭满怀抱。”

哪能像当今世人一样,内心充满了冰炭般矛盾的欲望。

讽刺世人贪名逐利、内心充满矛盾痛苦,与自己归隐的洒脱形成对比。

第六段:“百年归丘垄,用此空名道!”

百年之后归于黄土,一生为虚名奔波又有何益!

直陈生命终归尘土,追逐虚名毫无意义,展现出归真返朴的人生态度。

整体赏析:

《杂诗·其四》通过对比少年时的雄心壮志与隐居后的宁静生活,展现了诗人内心的变化与感慨。前半部分充满了对家族和乐、田园安逸的赞美,洋溢着淡泊知足的喜悦;而后半部分则以对世俗贪名逐利的讽刺,突出诗人自甘淡泊、超脱尘俗的精神境界。诗中既有对失落壮志的感叹,也有对自然生活的赞美,情感层次丰富,既不失豪迈之气,又充满冷静的人生智慧,展现了陶渊明特有的自然主义与超然洒脱的思想气质。

写作特点:

本诗采用直白自然的语言,通过生活场景与心境变化的描绘,展现了诗人内心深处的矛盾与超脱。语言质朴无华,却寓意深远,情感在平淡中自然而然地流露。特别是在对比中突出主题:一方面是曾经的壮志与现实的落差,另一方面是世俗名利的虚幻与田园生活的真实,从而深刻表达了诗人对人生、对世态人情的独特理解。诗风清朗冲淡而又不失深情,是陶渊明归隐诗中非常有代表性的一首。

启示:

这首诗启示我们,人生虽然会有年少时的宏大志向,但随着时间推移,应学会顺应自然变化,回归内心的平和与安宁。面对生命有限、功名虚幻的现实,重要的是保持本心,珍惜眼前亲情与自然之美。正如陶渊明所言,百年之后归于尘土,与其执着于冰炭交织的名利,不如安于恬淡,活出本真的自我。以一颗淡泊而坚韧的心,去应对岁月无常,才是人生最智慧的选择。

关于诗人:

陶渊明(公元365年 - 427年),字元亮,东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家,出生于江西九江附近的柴桑。他不仅在文学上开创了以田园为主题的新体裁,用平淡的语言表达出深刻的人生哲理,而且他的诗文风格更成为中国古典诗歌中一种恒久的审美标准。