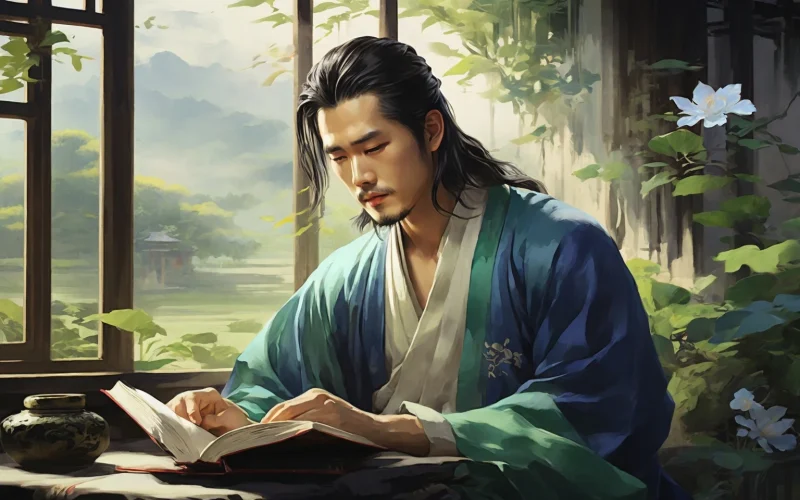

「咏贫士 · 其一」

陶渊明

万族各有托,孤云独无依。

暧暧空中灭,何时见馀晖。

朝霞开宿雾,众鸟相与飞。

迟迟出林翮,未夕复来归。

量力守故辙,岂不寒与饥?

知音苟不存,已矣何所悲。

赏析:

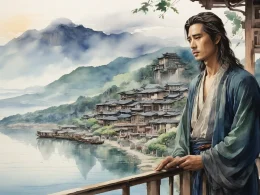

这首《咏贫士·其一》作于陶渊明辞官归隐之后,是他以“贫士”为意象,抒写自我处境与理想人格的诗作之一。彼时,政治风云激荡,朝代更迭频繁,而陶渊明却弃官归田、不慕荣利,坚守高洁之志。这组诗共七首,皆借“贫士”之名,言贫士之志,实为诗人自况之作。第一首开篇即以孤云、晨霞与归鸟为象,借自然意象写人世孤独,表达对现实仕途的拒绝以及对知音难觅的感喟。

第一联:“万族各有托,孤云独无依。”

世间万物皆有所依托,唯有孤云独自飘荡,无所依附。

以“孤云”自喻,象征诗人孤高独立,不依附权贵、流俗;也点出贫士无依、寂寞的处境。

第二联:“暧暧空中灭,何时见馀晖。”

那朦胧的孤云在空中消散,不知何时才能再见残余的光辉。

“馀晖”象征理想或希望,诗人内心虽孤独,但尚有对光明与知己的希冀,亦隐喻生命的微光易逝。

第三联:“朝霞开宿雾,众鸟相与飞。”

朝霞驱散了夜雾,众鸟成群飞翔。

自然描写中隐含政治喻义,众鸟象征世人追逐新朝之荣利,反衬诗人不随群飞、不趋炎附势的孤立立场。

第四联:“迟迟出林翮,未夕复来归。”

我这缓慢出林的羽翼,未到傍晚便早早归林。

以“迟出早归”形容自己不愿在仕途上驰骋,既无意奋飞,也不愿深陷人事斗争,自甘清淡。

第五联:“量力守故辙,岂不寒与饥?”

量力而行,坚守旧日轨迹,难免忍受寒冷和饥饿。

直陈贫士生活困窘,写其虽困苦却不改初志,强调守节之难与高洁之重。

第六联:“知音苟不存,已矣何所悲。”

若这世间没有知音,那就罢了,又有何可悲哀的呢?

情感上的顿悟与超脱。诗人明知知音难觅、理想难酬,却不因此伤怀,反以“已矣”表示淡然之态,彰显超脱世俗的旷达。

整体赏析:

《咏贫士·其一》是一首抒情与象征高度融合的佳作,诗人以贫士为名,自喻为孤云与迟飞之鸟,形象而生动地表达了他孤傲独立、不屈不阿的处世姿态。诗中既有对现实处境的冷静反思,也有对理想知音的殷切期盼,更有最终归于无悲无喜、顺其自然的精神超脱。从“众鸟相与飞”到“我之迟迟归”,形成鲜明对比,表现出诗人与世隔绝、独守清操的决绝态度。结尾以“知音苟不存”道出内心无可奈何却不愿妥协的坚定,是一种历经孤独后生发出的淡然哲思。

写作特点:

全诗语言清淡质朴而意境高远,情感沉郁中见旷达。诗人善用自然意象——如“孤云”“馀晖”“朝霞”“归鸟”等,通过写景抒情,寓志于象,情志俱现。对比手法贯穿始终,通过群鸟与孤云、勤飞与早归的对照,突显诗人内心的孤高与不合群。情绪在转折中推进,由孤独感发出理想之叹,终以淡然回应命运不公,写出了诗人精神上的自洽。

启示:

这首诗启示我们,在世道纷争、人情冷暖中,坚持本心、守志不渝,才是真正的高洁之道。孤独并不可怕,可怕的是失去自我。陶渊明以“贫士”之名,表达了他对现实权贵的不屑与对理想人格的守护。即便世无知音,亦当自甘寂寞、自尊自守,这种“孤而不屈”的品格,是在浮躁时代中尤为可贵的人生态度。

关于诗人:

陶渊明(公元365年 - 427年),字元亮,东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家,出生于江西九江附近的柴桑。他不仅在文学上开创了以田园为主题的新体裁,用平淡的语言表达出深刻的人生哲理,而且他的诗文风格更成为中国古典诗歌中一种恒久的审美标准。