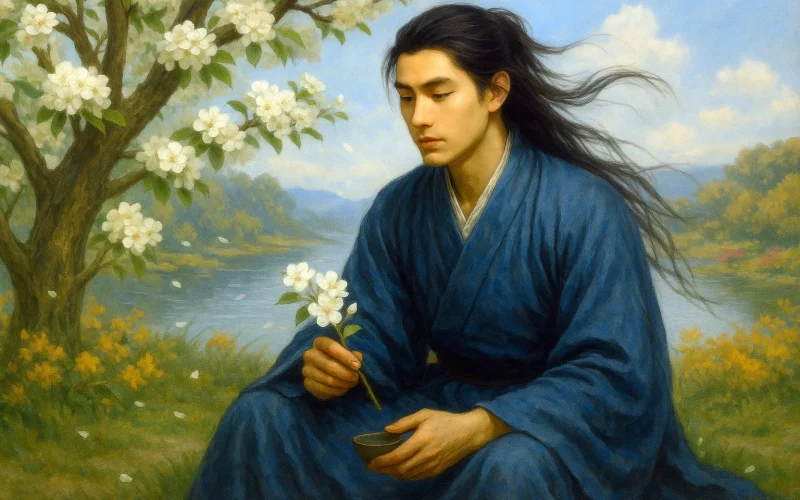

「宴伊东岸」

李端

晴洲无远近,一树一潭春。

芳草留归骑,朱樱掷舞人。

空花对酒落,小翠隔林新。

竟日皆携手,何由遇此辰。

赏析:

这首诗作于唐代某年暮春时节,应是李端在朋友相聚、宴游伊水东岸时所写。“伊东”即伊水东岸,今河南洛阳伊河流域。此诗可能描绘了诗人一次春日郊游,与亲友共饮赏春、流连忘返的情境。宴游、踏青、携手赏春,是唐人生活中的诗意部分,诗人借此抒发对自然之美的喜悦,也寄托了惜春、惜缘的深情。

第一联:“晴洲无远近,一树一潭春。”

晴朗的沙洲上,视野开阔,看不出远近,每一树每一潭水都洋溢着春意。

起句写伊水东岸春光明媚,清澈沙洲在阳光下似与天接,树与潭皆含春色,虚实相映,铺陈出一幅静谧和美的春日画卷。

第二联:“芳草留归骑,朱樱掷舞人。”

归人的马蹄被香草缠绊,艳红的樱桃被掷向跳舞的人。

这一联描绘宴游场景中的细节,芳草盛茂令人不忍离去,“留归骑”富有拟人意味;“朱樱掷舞人”一语生动,写出嬉戏互动的欢乐气氛,场面欢快灵动。

第三联:“空花对酒落,小翠隔林新。”

空中落花与美酒相对飘洒,林间小鸟啼鸣清新悦耳。

花落酒前,景随情生,写出宴中饮酒赏花之闲情雅趣。“小翠”指翠鸟,隐于林中啼鸣,为春日山水增添灵动色彩,使画面更添生气。

第四联:“竟日皆携手,何由遇此辰。”

整日我们都手牵手相伴,不知何年何月才能再遇此良辰?

结尾抒发深情与感慨,一日之乐虽满,惟恐再难重现。惜春亦惜情,表达了对这段美好时光的不舍与珍惜。

整体赏析:

《宴伊东岸》是一首典型的唐代春日宴游诗,语言清丽、情景交融。全诗从写景入手,逐步转入人物动态,再落入感慨人生际遇的结尾,结构严谨,层层递进。

诗人以空灵之笔勾画伊水东岸的明媚春光,首联写自然之美,次联写人与景的互动,三联将动静结合,既写花鸟之姿,也写饮酒赏景的氛围,最后一联直抒胸臆,升华主旨,强调当下之珍贵与聚散无常的感伤。尤为动人之处,在于诗人对细节的捕捉与感情的融入。如“芳草留归骑”一句,看似写景,实则蕴含“流连不忍别”的情感;“何由遇此辰”更显惜别之叹。整首诗充满阳光与诗意,但在表层欢愉背后,亦隐伏着人生短暂、良辰易逝的哲思。

写作特点:

此诗最大的特点是以景衬情,动静结合。诗中描绘的自然风光虽简单,然每一物象都蕴含诗人的情感投射。从“朱樱掷舞人”的生活场景,到“空花对酒落”的静美画面,再到“小翠隔林新”的细腻点睛,皆表现出诗人高度的观察力与表现力。语言方面,清新自然,富有乐府民歌风韵;用典极少,重在直抒胸臆,情景交融而不造作,风格近王维、孟浩然一脉。

启示:

人生如春光易逝,美景与聚会转瞬即逝,而在自然与友情的包围中所获得的片刻欢愉,却是人生中最值得铭记的时光。诗人以“竟日皆携手”之乐,反衬“何由遇此辰”之叹,教人于短暂之中悟得永恒。这种对当下情境的热爱和惜别的情感,跨越时空,至今仍能触动人心。

关于诗人:

李端(约743 - 785),字正己,赵州(今河北赵县)人,中唐“大历十才子”之一。少居庐山学道,大历五年(770年)进士,历任秘书省校书郎、杭州司马等职。其诗以五律见长,风格清丽含蓄,多写隐逸情趣与闺怨离愁,《全唐诗》存其诗250余首。