「谢公亭」

李白

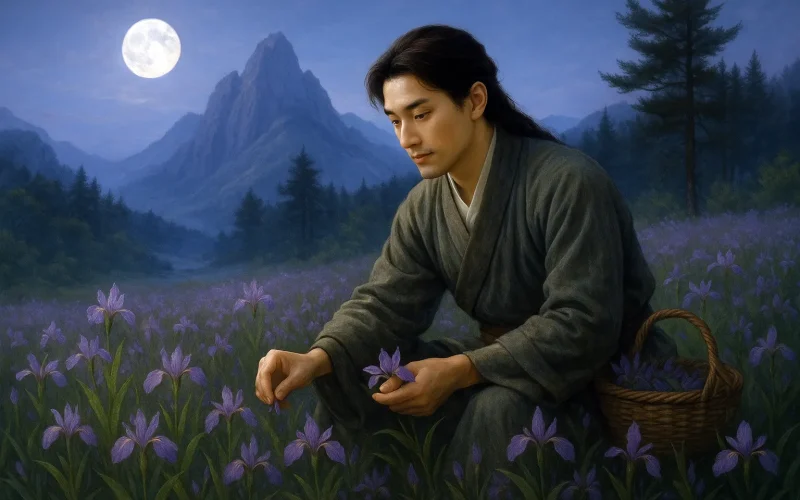

谢亭离别处,风景每生愁。

客散青天月,山空碧水流。

池花春映日,窗竹夜鸣秋。

今古一相接,长歌怀旧游。

赏析:

这首诗是李白怀念谢朓的作品。谢朓是著名的诗人,谢公亭曾是他宴游赋诗的地方。诗中借助谢公亭的风景抒发对谢朓的怀念,感慨古今更迭、人事寂寥,同时融入了李白自身的生活感受与志向情怀。

第一联:“谢亭离别处,风景每生愁。”

(谢公亭,这个当年送别离愁的地方,如今风景依旧,却更添一份忧愁。)

诗人来到谢公亭,触景生情,昔日的离别之地唤起了内心的愁绪。此处不仅承载了对谢朓的缅怀,也寄托了诗人对人生和历史的感慨。

第二联:“客散青天月,山空碧水流。”

(昔日宾客散尽,只剩清冷的青天明月,山林空寂,碧水悠悠长流。)

诗人通过描绘谢公亭的寂静景象,表现了历史的苍凉与人物的渺茫。天旷、山空、碧水,这些元素蕴含着诗人对谢朓的追思,也渗透着自身的孤寂情绪。

第三联:“池花春映日,窗竹夜鸣秋。”

(春日的池塘花影映着阳光,秋夜的窗外竹声沙沙作响。)

诗人描绘谢公亭四季的自然美景,风物依旧,而人物已不复存在。这两句以美景反衬寂寞,寄托了对谢朓生活意趣的神往和对古人精神的追慕。

第四联:“今古一相接,长歌怀旧游。”

(今人和古人心灵相通,我长歌抒怀,追忆谢朓当年的风采。)

诗人通过神思的驰骋,仿佛在精神上与谢朓相遇。古今交汇的情感使得追忆更加深沉,表达了诗人对谢朓崇高品格的向往与共鸣。

写作特点:

- 借景抒情:通过描绘谢公亭的风景,融入内心的情感,使情景交融。

- 对比手法:昔日的繁华与今日的寂寥形成对比,突显怀古的情感深度。

- 意象优美:青天月、碧水流、池花映日、窗竹鸣秋等意象生动鲜明,渲染了诗歌的幽美意境。

- 虚实结合:既写眼前景,又通过想象与谢朓的生活情趣和精神追求产生联系,体现诗人超然物外的精神境界。

整体赏析:

全诗围绕谢公亭展开,从风景到人物,再到精神的追思层层深入。谢朓以风雅之名流传后世,李白在其旧游之地感怀遐想,既表达对古人的敬仰,也流露出自己的高远志趣和落寞之感。诗歌将自然风光与情感体验融为一体,营造出高远而幽寂的意境,读来余韵无穷。

启示:

诗歌通过怀古情怀和对谢朓人格风范的赞颂,提醒后人珍视文化传承,追求崇高志趣。同时,诗中蕴含的“古今相通”思想也表达了对生命与历史的哲学思考,启示人们在寂寞中寻找精神的寄托与共鸣。

关于诗人:

李白(701 - 762)字太白,号青莲居士。唐诗堪称中国文学史上最璀璨的星座之一,而其中最耀眼的明星当属李白。李白将中国的古典诗歌,尤其是浪漫主义诗歌推向了顶峰,并以卓越的成就影响了古今中外一代代优秀文人。