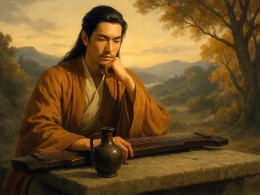

「听流人水调子」

王昌龄

孤舟微月对枫林,分付鸣筝与客心。

岭色千重万重雨,断弦收与泪痕深。

赏析:

这首诗大约作于唐代诗人王昌龄晚年被贬黔阳途中,途经湖南山水之间,夜泊江舟,听闻筝声,触景生情而作。彼时他政治失意,远离京华,身处荒僻之地,孤舟夜泊、秋月枫林、筝声哀婉,勾连起深切的羁旅行愁。诗人借乐写愁,以景寓情,在宁静凄清中写出幽微动人的情感波澜。

第一联:“孤舟微月对枫林,分付鸣筝与客心。”

孤舟停泊江上,微月升起,对面是枫林秋色;将满腔的羁愁托付给了那一曲筝声。

首句以“孤舟”“微月”“枫林”三景并置,营造出凄清寂寥的氛围。秋风吹拂,枫叶簌簌,孤舟上人心中百感交集,而唯一能慰藉情绪的,是那从暗处传来的筝音。这一句情景交融,景为情设,极富画面感与共鸣感。

第二联:“岭色千重万重雨,断弦收与泪痕深。”

山岭在如雨似雾的清光中重重叠叠,筝声戛然而止,断弦仿佛收起了我深深的泪痕。

这句极具诗意想象。“岭色千重万重雨”一句描绘出朦胧虚幻的山色景象,既似清光映照,又似山雨迷濛,与“微月”之光遥相呼应。后句则以“断弦”作转,暗示情感至极点而无法自控。“收与泪痕深”写得新颖奇巧,仿佛断弦收住的不是乐音,而是听者深深的悲泪,让音乐与情绪达到高度融合。

整体赏析:

这首诗借助一个静夜听筝的场景,展开丰富的情感描写。诗人以“孤舟”“微月”“枫林”营造出深秋旅夜的凄清氛围,而后又以岭雨迷濛、筝音哀断的细节表现心境的跌宕起伏。诗中没有直说自己身世失意、宦海浮沉,却处处透露出迁客骚人特有的愁思与细腻感受。全诗语言洗练,意象清明,情与景、声与思、水与泪皆交织一体,最终将“断弦收泪”的妙笔推向高潮,余韵悠长。

写作特点:

- 情景交融,声景互映:诗中音乐与景色并行,筝声不仅作为听觉存在,更被赋予传情达意的作用,使全诗更具感染力。

- 想象新颖,造语清奇:“收与泪痕深”一语独具匠心,富有哲思与情感浓度,展现出诗人将抽象情感实体化的高超技巧。

- 构图层次分明:起句写景设境,中句引乐寄情,结句由“断弦”转至“泪痕”,从外部景物转向内心世界,过渡自然,富有张力。

启示:

这首诗启示我们:在表达情感时,声音、景象与内心可以彼此交融,以增强诗意张力与共鸣效果。王昌龄巧妙地将夜色、山雨与筝音结合,通过细节描写与丰富想象,传达出深层的心灵体验,提醒我们写作应关注情感的深度与艺术的精微。音乐不仅能抚慰人心,更是表现诗人精神境遇的重要媒介。

关于诗人:

王昌龄(约690-约756),字少伯,京兆长安(今陕西西安)人。开元十五年(727),登进士第,任秘书省校书郎。王昌龄诗以边塞、闺情宫怨和送别为多,生前就负盛名。他的七绝与李白并称,被誉为“七绝圣手”。