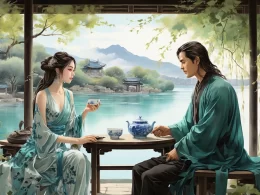

「送灵澈上人」

刘长卿

苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。

荷笠带斜阳,青山独归远。

赏析:

这首诗作于大历四五年(公元769 - 770年)之间,彼时诗人刘长卿因政治不得志而心情郁郁,常年滞留润州;而灵澈法师尚未成名,亦漂泊于江南各地。二人一为仕途失意之士,一为方外归隐之僧,虽出世与入世不同路,心境却有共鸣,皆有怀才不遇的落寞,也皆有归山寻静的淡泊。此诗便是刘长卿在傍晚时分,送别灵澈归返竹林寺之际所作,寄托了浓浓的惜别之情与对理想生活的神往。

第一联:“苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。”

山林苍茫深远,竹林寺掩映其间,远远传来幽幽的晚钟声。

诗人遥望灵澈归去的竹林寺,借“钟声晚”点明黄昏时分,也象征着入世之人对出世清修生活的向往与羡慕,营造出清远空灵的意境。

第二联:“荷笠带斜阳,青山独归远。”

他戴着斗笠、披着余晖,独自向着青山深处走去,身影渐行渐远。

描绘灵澈拂衣归山的背影。斗笠与斜阳构成一幅静美的画面,“独归远”四字含情极深,既写出灵澈的寂寞归隐,也道出了诗人不舍送别的内心情感。

整体赏析:

这首诗短短二十字,意境却深远辽阔。前两句写景,苍苍山林与远钟声渲染出一种宁静、庄严的气氛,引出灵澈的归宿;后两句写人,灵澈戴笠负阳,孤身远行,其背影恍若画中之人。整首诗画面感极强,语言清淡却深情厚意,表达了诗人对灵澈的敬重、惜别之情,也流露出他对山林隐居生活的神往和自身遭遇的不平之感。诗中没有一字写“别”,却处处透出离情别绪,情致隽永。

写作特点:

本诗以山水写送别,将情景交融做到极致。语言简洁含蓄,不事雕琢,却韵味悠长。用色彩(“苍苍”、“斜阳”)与声音(“钟声晚”)营造氛围,令人在诗中看到画、听到声、感到情。同时,以“远”字收束结尾,使情绪不断延伸,留下无尽回味。这正是中唐山水诗风格转向清远幽淡的典型体现。

启示:

这首诗让人领悟到,在世事纷扰中仍能保持心灵的清净与自持,是一种难得的修为。诗人虽怀才不遇,却借送别一位出世高人表达对山林之静、心灵之远的向往,也映射出自己不甘沉沦却无处施展的失落情怀。这首诗启示我们,在沉浮人生中,不妨保留一份清淡之心,让心灵栖息于“青山独归”的宁静之境。

关于诗人:

刘长卿(?-约786),字文房,河间(今河北献县)人。少时读书嵩山中,后移家鄱阳(今江西),开元二十一年(公元七三三年)进士及第。他的诗也属于王、孟一派,五言诗最著名,也最为自负,曾自以为“五言长城”,即是无人能超越的意思。