「山居秋暝」

王维

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

赏析:

《山居秋暝》是唐代诗人王维在居住于辋川时期创作的一首山水名篇。辋川位于今陕西蓝田,山水清幽、风景秀丽,是王维晚年隐居之地。他在那里筑有别业“辋川别墅”,常与友人来往吟咏,过着远离尘嚣、寄情山水的隐逸生活。这首诗描绘了秋日傍晚雨后山林的静谧景象,融自然美与人文情怀于一体,呈现出王维山水诗“诗中有画、画中有诗”的典范风格。诗中不仅有清凉宜人的景象,更寄寓了诗人澹泊清远、超然物外的生活理想与审美追求,是王维山居诗中最具代表性的佳作之一。

第一联:“空山新雨后,天气晚来秋。”

新雨过后,山谷中一片空寂清新,初秋傍晚的天气显得特别凉爽。

诗的开头即勾勒出一个清新宜人的山居画面。一个“空”字,将山中空旷幽静的气氛瞬间渲染开来,仿佛山谷间只剩雨后的泥土芬芳与清凉空气在流动。“新雨后”与“晚来秋”既指示了时间节点,也暗示了环境的清澈与清爽,显示出王维细腻的感官体验。通过对自然气候与环境的描写,诗人不着痕迹地引出了他内心的安宁与恬淡。

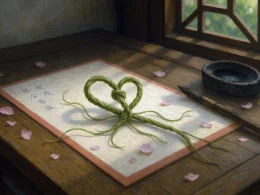

第二联:“明月松间照,清泉石上流。”

明月洒在幽静的松林中,清泉在岩石上淙淙流淌。

这是全诗最具画面感的两句,如同一幅静谧的山水夜景长卷。月光如纱,从松林间斜照而下,营造出幽静的光影效果;泉水顺着岩石流淌,发出潺潺水声,为夜色添上一丝动感。在动静之间,王维巧妙捕捉自然之美,让读者仿佛置身其境,感受到一种宁静而空灵的氛围。这种动中有静、静中有韵的构图,正是王维“画意”诗风的典型体现。

第三联:“竹喧归浣女,莲动下渔舟。”

竹林传来喧闹声,原来是少女洗衣归来;莲叶轻轻摇动,渔舟顺水而下。

继前两句的寂静空灵,这两句则注入了生活的气息与温度。竹林中响起阵阵喧声,不是俗世喧闹,而是浣纱女子归来时的欢语,唤醒了林间的静谧;水面上的莲叶轻轻晃动,是渔舟缓缓穿过水面留下的微波。这些细节展现了山中居民的日常生活,也折射出诗人虽隐居山林,却并不完全隔绝于人世。他所追求的不是彻底的孤绝,而是一种与自然和谐共处、与生活温柔相融的理想状态。

第四联:“随意春芳歇,王孙自可留。”

让春天的花草随意凋谢,王孙可以在此留连不归。

此句借用《楚辞·招隐士》中的典故,“王孙”原指贵族子弟,诗中则化作自指,隐含诗人自喻之意。在春花已谢、草木凋零之际,诗人却甘愿停留山中,不恋繁华,不逐尘世,显露出一种物我两忘、顺应自然的生活哲学。这既是对隐逸生活的真情流露,也是一种看透浮华、心归自然的超然态度,体现了王维深沉的儒道兼融思想。

整体赏析:

整首诗呈现出极高的艺术造诣与精神境界,以秋日傍晚为背景,描写雨后山林的自然景致和生活画面。从“空山新雨后”的清凉寂静,到“明月松间照,清泉石上流”的清幽雅洁,再到“竹喧归浣女,莲动下渔舟”的生活气息,最后升华至“随意春芳歇,王孙自可留”的哲理抒怀,全诗层层递进,意境开阔,兼具画意与诗意。

王维通过细致入微的写景和含蓄隽永的抒情,表达了他对自然的热爱、对世俗的淡泊以及对隐居生活的欣悦。诗中既有冷寂的景色,又有温暖的人情,动静结合,虚实相生,使得整首诗如同一幅设色淡雅、笔触空灵的山水长卷,静中含动,意境深远。

这首诗不仅在内容上体现出王维淡泊名利、返璞归真的人生理想,在艺术表现上也展现了他“诗中有画,画中有诗”的创作理念,达到了诗画合一、意境高远的艺术高峰。

写作特点:

全诗结构严谨、章法精妙,语言简练而意蕴深远。诗人善于选取富有意境的自然意象,如“空山”、“新雨”、“明月”、“清泉”,借景传情,情景交融。尤其在动静对比、虚实相生的艺术处理上极具匠心,前两联为静景,后两联引入人声与舟行,使全诗在宁静中透出生气,增强了画面感与生命力。同时,诗末点出隐逸情怀,通过古典典故提升了诗的哲思层次,拓展了诗境的思想深度。

启示:

这首诗不仅仅是一首山水田园诗,更是一种生活态度与精神追求的体现。它尝试告诉我们,在喧嚣的尘世之外,自然中依然有一处静谧之所,能够安放心灵。王维以淡雅清新的笔触,勾勒出隐居生活的宁静与自在,鼓励人们放下世俗纷扰,倾听内心的声音,寻找心灵的归宿。在现代社会节奏飞快、压力繁重的今天,王维笔下的山居生活仍为我们提供了一种可贵的精神慰藉与生活理想——在自然中找回真实的自我,在静默中获得心灵的清明。

关于诗人:

王维(701 — 761),字摩诘,号摩诘居士。河东蒲州(今山西运城)人。王维是一位山水田园诗人,这是现今人们对其人其诗的一般印象。他的山水田园诗,兴象超远、意趣幽玄,如《山居秋暝》:“空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。”色韵清绝,广受后世读者喜爱。但王维其人,却从未真正成为山水田园之人。