「秋登兰山寄张五」

孟浩然

北山白云里,隐者自怡悦。

相望始登高,心随雁飞灭。

愁因薄暮起,兴是清秋发。

时见归村人,沙行渡头歇。

天边树若荠,江畔洲如月。

何当载酒来,共醉重阳节。

赏析:

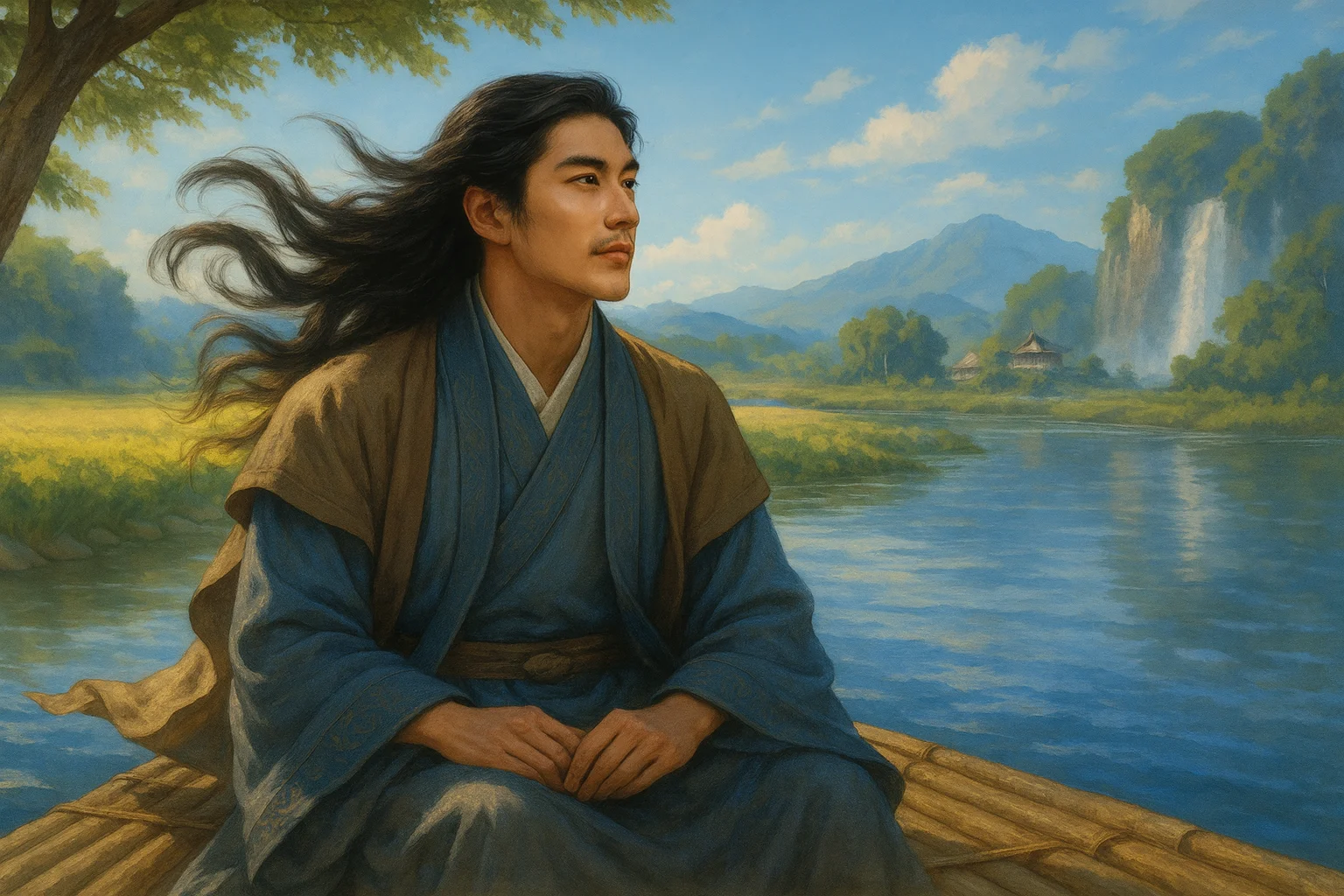

这首诗是唐代诗人孟浩然为寄思友人张五而作,写登高所见、所感,表达了秋日怀人的深情。全诗以景托情,情景交融,辞淡而意远,意象清幽,情思绵邈,堪称其山水怀人诗的代表作。

第一联:“北山白云里,隐者自怡悦。”

北山深处缭绕着白云,山中隐士自得其乐,安然自足。

此联引典陶弘景之语“只可自怡悦”,以白云描绘北山的高远宁静,衬托出隐者的淡泊心境。看似写山中他人,实则为全诗设定清幽、孤高的基调,也影射了诗人对隐逸生活的神往。

第二联:“相望始登高,心随雁飞灭。”

为了远望你而登高眺望,心却随着鸿雁渐行渐远,消失在天边。

从对北山的羡慕转入对友人的思念,“相望”点出登高动因,“心随雁飞灭”则将感情完全托于雁影,极写怀人情切而不可达之苦。这一联情感宛转深长,是全诗的核心。

第三联:“愁因薄暮起,兴是清秋发。”

黄昏将至,愁绪油然而生,而这清秋时节又激发起我登高的兴致。

“薄暮”带来淡淡哀愁,“清秋”却引发登高的情趣,喜与忧交织,一静一动中展现诗人复杂细腻的情感状态。既有因秋景生愁,也有因秋高气爽而兴起,与前句“心随雁飞灭”形成情感的转折与递进。

第四联:“时见归村人,沙行渡头歇。”

偶尔看见几位村人归来,有的走在沙岸上,有的停歇在渡口边。

此联描写暮色中村人归家的场景,画面悠闲而温和,为全诗注入了生活气息。诗人虽怀人幽思难遣,但对眼前朴素生活的描写仍显出内心对宁静田园生活的向往。

第五联:“天边树若荠,江畔洲如月。”

远方天际的树木看去如同野荠菜般细小,江边的沙洲仿佛一轮清亮的月亮。

极目远望,所见之景逐渐淡远朦胧,树影如荠,洲影如月,构成一幅空灵恬静的水墨画面。此联描绘清秋暮色中山川江岸的淡美与静谧,也使整首诗意境更趋高远空灵。

第六联:“何当载酒来,共醉重阳节。”

不知何时能与你共携美酒,把盏共醉在重阳佳节?

诗末呼应开头隐逸之境和登高思友之情,将羁旅怀人之感推向高潮。“载酒”之语表达得淋漓尽致,不只是一种叙述动作,更是一种期望团聚、共赏佳节的深情渴望。

整体赏析:

整首诗以清秋登高为背景,借景传情、寓情于景。诗人起笔便营造出一种高远、淡逸的山林之境,以隐者自得作陪衬,转而表达对远方友人的浓厚思念。登高所见之景,层层递进,从白云北山至鸿雁天际,从归人沙岸至天边树影,再到沙洲如月,构成一幅静谧和美、意蕴悠远的深秋画卷。而情感亦随之流动——从羡慕山中隐者的怡然,到心随雁去的思念,再到黄昏清秋之交的哀愁与逸兴,最后归于盼望与友人共醉重阳的愿望,情感曲折而自然,宛如琴弦轻拨,余音不绝。

写作特点:

- 情景交融,层层递进:诗中情随景生、景因情动,情感与画面交织生发,从登高至眺望,从远雁至归人,情景相伴而行,富有节奏感与画面感。

- 语言朴素自然,意境高远清淡:全诗用语简洁无雕饰,但意境悠远;写人、写景皆淡而有味,宛若白描之作。

- 以动写静,动中含情:虽题为“登高”,但并无大幅动作描写,只凭诗人一“望”与一“登”,即将心绪表达得细腻绵长。

- 结尾感情真挚、回环照应:末句“载酒来”“共醉节”,既回应起句之“怡悦”,也点出重阳登高这一特定节令,增强了诗歌的完整性与情感感染力。

启示:

这首诗展现了人在寂静山水中的思念之情,寄情于秋景,情感悠远,意味绵长。它提醒我们,真正的友情不会因时空阻隔而淡漠,反而在岁月流转、季节更迭中愈加浓烈。诗人虽身处寂寥之境,内心却饱含温情与渴望,这种从静中生情、从远望中寄思的笔法,正是一种深沉而恒久的情感表达方式。人生虽常有孤独之时,但有思念、有期盼,便有了诗意的光芒。

关于诗人:

孟浩然(689 - 740),襄阳(今湖北襄阳)人,盛唐著名诗人。一生除四十多岁时曾往长安、洛阳求取功名而在北方作过一次旅行外,其余大部分时间都在故乡鹿门山隐居,或在吴、越、湘、闽等地漫游。李白在《赠孟浩然》中予以充分赞美,杜甫称其“清诗句句尽堪传”。