「拟挽歌辞 · 其一」

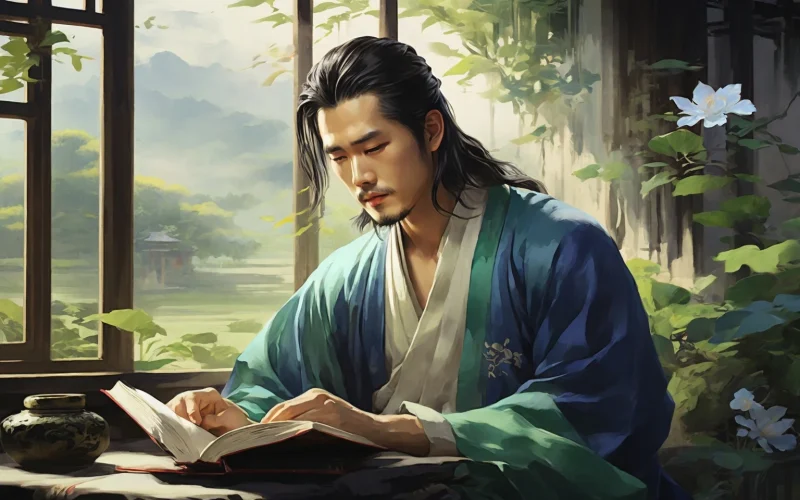

陶渊明

有生必有死,早终非命促。

昨暮同为人,今旦在鬼录。

魂气散何之?枯形寄空木。

娇儿索父啼,良友抚我哭。

得失不复知,是非安能觉?

千秋万岁后,谁知荣与辱。

但恨在世时,饮酒不得足。

赏析:

这首诗作于公元五世纪末,是陶渊明晚年所作《拟挽歌辞》三首中的第一首。《挽歌》原为悼念亡者之词,而“拟挽歌”则是诗人借此自拟身后哀歌,既是对死亡的预想,也是对生命本质的体悟。关于陶渊明的卒年历来说法不一,有的说他卒于五十九岁,有的认为他活至六十三岁,因此此诗是否为其临终绝笔,学界尚无定论。然而从诗中淡然从容、悲中见达的语调看,这应是陶渊明对生死问题长期思索后的自然流露,而非一时哀叹。

第一联:“有生必有死,早终非命促。”

人只要生了,就一定会死,早些死也不代表命短。

这句开宗明义,指出“生死”如昼夜交替,是宇宙间不可逆的常理。诗人以理性平和的语气排遣对死亡的恐惧,表现出其超脱、顺自然的生命观。

第二联:“昨暮同为人,今旦在鬼录。”

昨晚还同为人类,今晨就已记入鬼魂之册。

此联用时间上的微妙差异突显生死一线之隔,充满宿命意味。语言平实却极具震撼力,令人警觉生命无常。

第三联:“魂气散何之?枯形寄空木。”

灵魂散去去了哪里?肉身不过寄于空壳一般的木头中。

“魂气”指人的精神,“空木”指灵柩或棺材,诗人直面死亡之形态,剥去一切人世的粉饰,以“枯形”、“空木”展示人的肉体终归腐朽、精神归于虚无的归宿,冷峻中见哲理。

第四联:“娇儿索父啼,良友抚我哭。”

年幼的儿子哭着找父亲,亲密的朋友抚尸痛哭。

这句引入死亡后的亲情场景,融入情感层面的表达:小儿无知而哀,友人悲伤而痛。诗人虽言及生死虚幻,却未否认人世间的真情,这种悲中有情的笔法极为动人。

第五联:“得失不复知,是非安能觉?”

死后再也不知道得失利害,更不可能感知是非对错。

此句进一步强调死亡之后意识的彻底消散,从而推导出对名利、是非等世俗观念的轻视,呼应前文“早终非命促”,使思想逻辑圆融。

第六联:“千秋万岁后,谁知荣与辱。”

千年万年之后,还有谁会记得我的荣辱?

诗人跳出一己之生死,将视角拉至历史长河,讽喻荣辱名声如过眼烟云,终将被遗忘,蕴含“功名皆浮云”的人生智慧。

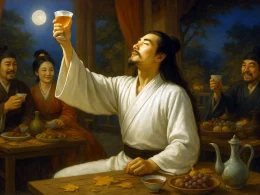

第七联:“但恨在世时,饮酒不得足。”

只是遗憾活着的时候没能喝个痛快。

以看似轻佻的语气收束全诗,却又将前面的生死、得失、名誉等议题一并释然。酒,在陶渊明诗中不只是饮品,更象征精神自由与自然人生。这句既幽默也深沉,极具个性,点出诗人对现实生活虽有遗憾,却不改其旷达洒脱的本真性情。

整体赏析:

整首诗以冷静、清晰的语言抒写对死亡的感悟,淡泊中见深情,洒脱中寓哲思。诗中从生死无常到人情哀痛,从意识的湮灭到名声的虚妄,层层递进,最终以“饮酒不得足”一语达成自我解脱的顿悟。诗人没有宗教式的彼岸幻想,也不以英雄式的慷慨赴死姿态自矜,而是坦率而真切地表达一个平凡生命对终点的反思与自我安慰。这种表达方式,让人读来倍感亲切和真实,也体现出陶渊明诗歌风格的朴素与隽永。

写作特点:

- 语言质朴而富哲理:陶渊明惯用平实之语,却能于无声处见深意。诗中没有华丽辞藻,却层层递进,引人深思。

- 情理交融、虚实结合:既写死亡的抽象哲理,也展现人间真情,使诗歌更具人性温度。

- 转折自然、风格幽默:最后一联由沉重转入诙谐,看似轻松,实则是对人生无奈的幽默表达,突显陶渊明人格魅力与诗风独特。

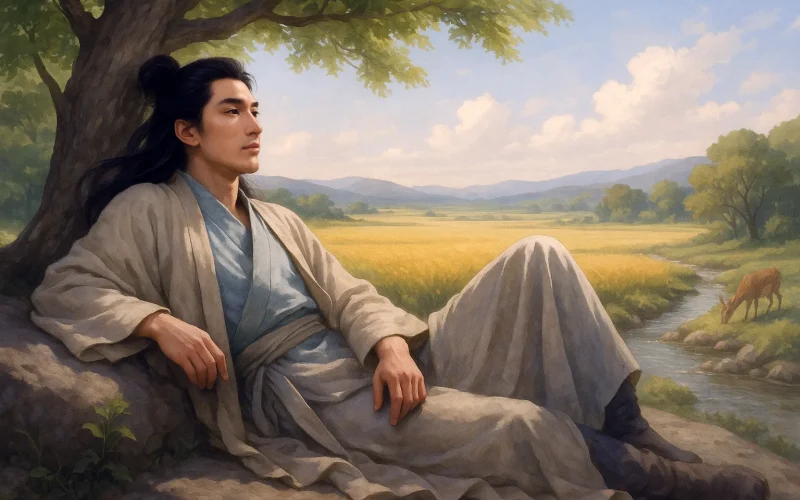

启示:

这首诗教我们如何面对死亡,也教我们如何面对生活。面对生命的终结,诗人选择的是理性接受而非恐惧逃避;面对世间的功名利禄,他以“不知得失”、“谁知荣辱”来一一解构;最终的结语“但恨饮酒不得足”,不只是笑谈人生,更是对“活着时就该活得真实、自由”的人生主张。这份对死亡的释然、对生活的热爱、对名利的淡漠,为我们现代人提供了一种更自由、更通透的生命姿态。

关于诗人:

陶渊明(公元365年 - 427年),字元亮,东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家,出生于江西九江附近的柴桑。他不仅在文学上开创了以田园为主题的新体裁,用平淡的语言表达出深刻的人生哲理,而且他的诗文风格更成为中国古典诗歌中一种恒久的审美标准。