「木兰柴」

裴迪

苍苍落日时,鸟声乱溪水。

绿溪路转深,幽兴何时已?

赏析:

这首诗作于唐代裴迪与王维共居辋川时期。王维在陕西蓝田拥有辋川别业,常与裴迪同游山水,唱和酬答,留下了许多脍炙人口的五言绝句。《木兰柴》即为其中一首,借秋日黄昏时分的山林景色,抒发探幽揽胜之情和山水流连之意。

第一联:“苍苍落日时,鸟声乱溪水。”

暮色苍茫,日落时分,鸟鸣喧闹,与潺潺溪水声交织在一起。

此联以视觉与听觉交织铺陈出秋日傍晚的山林氛围。“苍苍”点出暮色苍茫,也暗含山色沉郁;“乱”字形象生动,既写实鸟鸣混杂水声的情景,也传递出诗人内心微微的犹豫与不安,寄情于景,情随景生。

第二联:“绿溪路转深,幽兴何时已?”

沿着翠绿的溪流前行,山路越走越幽深,这探幽之兴何时才能结束?

这两句承接上文,表达了诗人虽觉夜色将至,仍不忍就此返程的留恋之情。“路转深”既是实景,又隐喻诗人欲探未知之境;“幽兴何时已”,将诗人那种乐而忘返、对自然幽趣难以割舍的情怀推向高潮。

整体赏析:

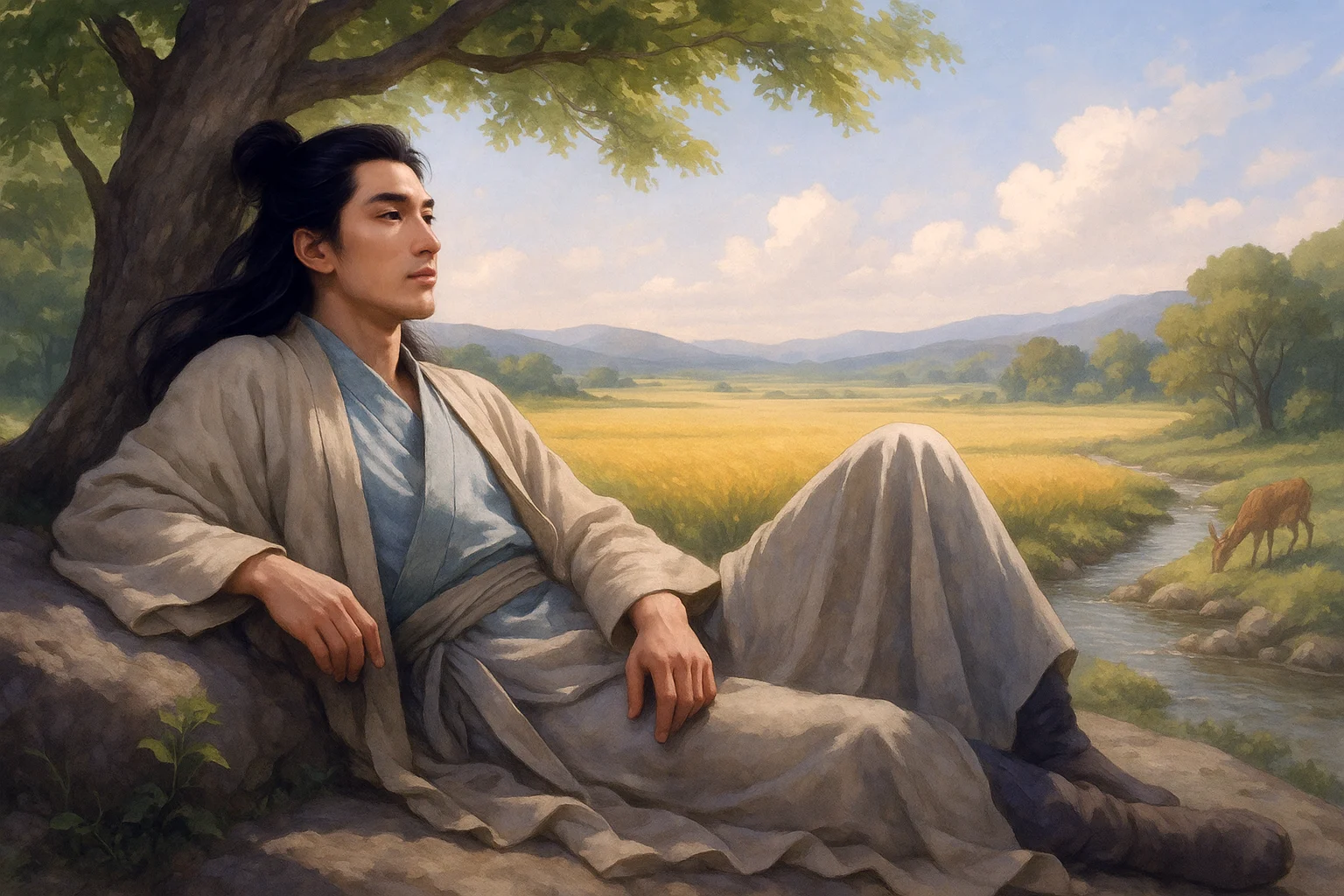

整首诗宛如一幅“暮山行旅图”,写的是秋日傍晚,诗人沿着溪流游赏,渐入山林深处的情景。诗境层层深入,由山色、鸟鸣、溪水,到山路幽深,再至心中探幽的兴致,构成了外景与内心同步推进的意境。情随景生,景因情动,在轻松闲适的笔调中透露出诗人“虽山深暮晚,犹恋不归”的情绪。虽无一字写“游”与“归”,却处处暗含欲归未忍之意,清幽而有韵味。

写作特点:

- 情景交融,移情于物:诗中“乱”字、“幽兴”体现了情绪对景物的感染,把诗人的心绪投射到山水之间。

- 层层深入的结构布局:由落日入笔,引出耳中之音,再至眼前之景,情绪由浅入深,形成回环往复之美。

- 语言简练,意境高远:仅用二十字,构建出秋山暮色、鸟鸣幽谷、行人思归而不舍的完整画面,含蓄而余韵无穷。

启示:

此诗给我们的启示在于:真正的诗意生活,不在遥远的理想中,而在于日常自然之中对美的感知与珍惜。即便是短暂的一次黄昏探幽,只要用心体验,便可化为不尽的诗意与精神慰藉。这种将自然融入心灵的情怀,亦是现代人应当珍惜与学习的审美方式。

关于诗人:

裴迪(生卒年不详),关中人,天宝后为蜀州刺史,曾官尚书省郎。与王维、崔兴宗隐居终南山,在王维别墅与之唱和。肃宗上元元年(760)宦游蜀中,又曾与杜甫诗酒唱和。《全唐诗》录存其诗二十九首。