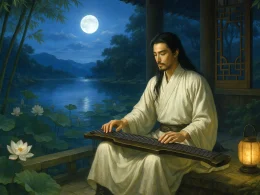

「孟秋十三夜」

陈子龙

日暮维舟枫树林,玉峰峰外漏沉沉。

那堪独对当时月,泪落吴江秋水探。

赏析:

这首诗作于明末,诗人陈子龙避乱南奔,在动荡中漂泊无依。时值孟秋之夜,舟泊吴江,江边风景凄清,触发诗人深沉的怀旧与哀愁之情。陈子龙是明末抗清志士,胸怀故国忧思,感时伤怀之情贯穿其诗。此诗即是他在乱世羁旅中的情感写照,借景抒怀,沉郁哀婉。

第一联:“日暮维舟枫树林,玉峰峰外漏沉沉。”

暮色降临,我将船系泊在枫树林间,远处的玉峰山外,天光昏沉、夜色渐浓。

首句以“日暮”“维舟”写出漂泊之态,营造出幽寂苍茫的氛围。“玉峰”是地名,位于吴江一带。“漏沉沉”是夜色渐深的写照,笼罩着全诗的情绪底色。诗人身在羁旅之中,孤舟自泊于荒林,天地间徒增一层寂寥。

第二联:“那堪独对当时月,泪落吴江秋水探。”

怎堪独自面对昔日同赏之月?泪水不断滴入秋夜中的吴江水。

“当时月”是对往昔情景的追忆,或为旧游之月,或为共赏之人,皆已逝去无踪。“那堪”二字点出诗人无法承受的情感重压。最后一句“泪落吴江秋水探”,以动写情,写出情深至极、泪水如注,融入无尽秋水中,情景交融,哀婉动人。

整体赏析:

这首诗全篇以情取胜,在短短二十字中勾勒出孤舟夜泊、独对秋月的忧思情境。第一联写景,为情绪铺垫:日暮、枫林、山影、沉沉暮色,共同营造出寂静幽冷的环境;第二联转入内心深处的感伤,“当时月”引发对往昔的追忆,也许是昔人已逝,也许是旧境难寻,皆引发“泪落”之悲。这种寄情于景、以景托情的写法,含蓄而动人,体现了陈子龙诗歌典雅深婉、沉郁悲壮的风格。

写作特点:

此诗写景简炼,语言沉静,感情浓烈而不外露。最突出的写作特点是“以小景写大愁”——一人、一舟、一江、一月,将诗人的漂泊与孤苦、怀旧与哀思悉数融入江水秋月之间。借景寄情,景中有情,情中有景,意境深远,余韵袅袅。

启示:

这首诗启示我们:在乱世漂泊之中,人的孤独与思念更显深沉。“独对当时月”,是一种精神的共鸣,是对过往时光、亲情友情、理想信念的追忆与叹息。它告诉我们,哪怕时代动荡、身世飘零,深情不泯,记忆长存。这份温柔的坚守,是人生最为动人的底色。

关于诗人:

陈子龙(1608 - 1647),字卧子,号大樽,南直隶松江府华亭(今上海松江)人,明末文学家、抗清志士。崇祯十年(1637年)进士,与夏允彝等创“幾社”,倡导复古文风。其诗早期绮丽工巧,后期激越悲壮,《秋日杂感》“不信有天常似醉,最怜无地可埋忧”抒亡国之痛。清军南下后组织义军抵抗,兵败投水殉国。著有《陈忠裕公全集》,词作《湘真阁存稿》开清词中兴先声,被推为“明词殿军”,诗、词、文皆具时代烈丈夫气概。