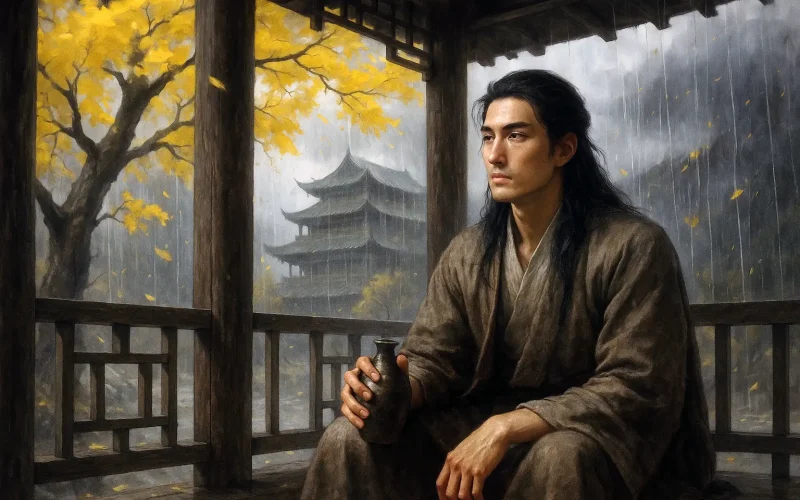

「落花」

李商隐

高阁客竟去, 小园花乱飞。

参差连曲陌, 迢递送斜晖。

肠断未忍扫, 眼穿仍欲归。

芳心向春尽, 所得是沾衣。

赏析:

这首诗作于会昌六年(846年),当时诗人因迎娶王茂元之女而受到牛党的排挤,被迫闲居永乐。在政治失意与身世漂零的境遇中,诗人借落花寄托哀思,既是对春光消逝的惋惜,也是对自身仕途坎坷的感叹。

第一联:“高阁客竟去,小园花乱飞。”

高阁上的宾客终究离去,小园里落花纷飞。

“竟”字流露出诗人对客人离去的惊讶和怅惘,似乎这一别让他陷入深深的惆怅。而落花飞舞,与客人离去的情景相映成趣,渲染了一种冷落凄凉的氛围。

第二联:“参差连曲陌,迢递送斜晖。”

纷乱的落花铺满了弯曲的小路,随风飘扬,送别了夕阳的余晖。

这一联进一步描绘落花飘零的景象,参差错落的花瓣与曲折小道交相辉映,随着晚霞的余晖渐渐消散,画面唯美而伤感,仿佛整个世界都笼罩在暮春的愁绪之中。

第三联:“肠断未忍扫,眼穿仍欲归。”

肝肠寸断,却不忍心将落花扫去;望眼欲穿,仍盼春光停留。

诗人面对满地落花,心生不忍,甚至不愿扫去,寄托着他对春天的留恋。而“眼穿”二字极言他对春光的执着,然而春天终究无情,即将归去,令人徒增无奈。

第四联:“芳心向春尽,所得是沾衣。”

落花的芳心随着春天凋零,而我所得到的,唯有泪水沾湿衣襟。

这一句将花落春去的伤感与个人身世的惆怅融为一体,诗人以“芳心”比喻自己的心境,寄寓了人生的悲凉与失落。“沾衣”二字道尽无奈,既是花落带来的感伤,也是自身命运的悲叹。

整体赏析:

全诗情景交融,寓意深远。诗人以落花喻己,落花的飘零象征着自己仕途的坎坷和年华的逝去。诗歌从客去花落写起,再到落花遍地、夕阳西下,最终以不忍扫花、泪湿衣襟作结,层层递进,将深沉的离愁别绪展现得淋漓尽致,既哀婉动人,又带着无法挽回的怅惘之感。

写作特点:

- 拟人手法,赋予落花情感:诗人通过“芳心”“仍欲归”等表达,将落花人格化,使其不仅是自然景象,更成为自己身世飘零的象征。

- 层层递进,情感浓烈:从“客竟去”到“不忍扫”“眼穿欲归”,诗人的伤春之情逐步加深,最终在“芳心向春尽”中达到高潮。

- 景情交融,凄美动人:全诗以落花为中心,将黄昏、曲径、余晖等意象交织在一起,形成一幅悲美的暮春画卷,使情感更加浓烈。

启示:

这首诗通过落花隐喻人生无常,表达了诗人对年华易逝、仕途困顿的深深叹息。人生如花,有繁华盛放的时刻,也有飘零凋落的无奈。诗人对春光的执着,亦是人们对美好岁月的不舍。然而,正如花开花落自有时,人生亦需学会接受变化,在感慨之余,更应珍惜当下,不让时光徒然流逝。

关于作者:

李商隐(813 - 858),字义山,晚唐大家,擅骈文,尤工诗。诗与杜牧齐名,人称“小李杜”。怀州河内(今河南省焦作市)人。少年时,境况极为艰难九岁丧父,所谓“浙水东西,半纪漂泊”。