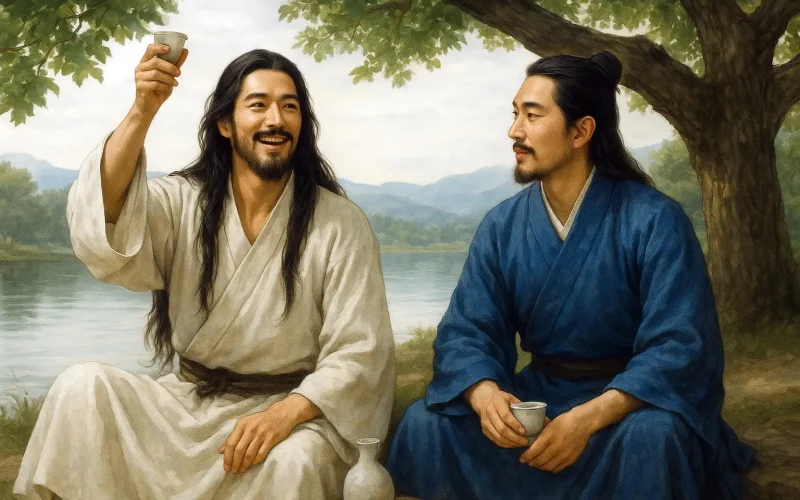

「鲁郡东石门送杜二甫」

李白

醉别复几日,登临遍池台。

何时石门路,重有金樽开。

秋波落泗水,海色明徂徕。

飞蓬各自远,且尽手中杯。

赏析:

这首诗作于唐玄宗天宝四载(745年)秋天。当时,李白因“赐金还山”离开长安后,在梁宋(今河南开封、商丘)一带游历。此时,他与杜甫在鲁郡(今山东曲阜)分别。杜甫因祖母去世而奔走于郑州、梁园,而李白则继续向江东游历。临别之际,李白作此诗,以表达对朋友的深厚情谊和即将分离的依依不舍。

第一联:“醉别复几日,登临遍池台。”**

喝醉后才刚告别几日,便已登遍了池台名胜。

诗人以“醉别”开篇,表现出洒脱不羁的性情,也暗示了与友人频繁相聚与离别的无奈。登临池台,意味着诗人纵情山水,以游览来排遣离别的愁绪。

第二联:“何时石门路,重有金樽开。”

何时能再走石门旧路,共举金樽开怀畅饮?

这里的“石门”可能指的是诗人曾经游历的名山,象征着与友人共度的美好时光。李白借此表达对未来重逢的期待,希望再度共饮,继续未尽的欢聚。

第三联:“秋波落泗水,海色明徂徕。”

秋水悠悠流向泗水,徂徕山在海色映照下更显明亮。

诗人描绘出清澈的泗水与遥远的徂徕山相互映衬的秋日景象。秋水象征岁月流转,而海色的清明则反映出诗人内心的宁静,借景抒情,蕴含着对友人的思念。

第四联:“飞蓬各自远,且尽手中杯。”

随风飘零的蓬草各奔天涯,不如痛饮杯中美酒。

诗人以“飞蓬”比喻自己与友人如风中蓬草,随风而去,前路未知。虽有离别的伤感,但李白依旧豪放,劝慰自己与朋友,珍惜当下,把握眼前的美酒与时光。

整体赏析:

这是一首充满豪情与洒脱的送别诗。李白没有刻意渲染离别的悲伤,而是以“醉别”展现出诗人的豁达性情,并通过描绘秋水泗水、徂徕山等景色,使诗歌意境更为开阔,情景交融。诗中既有对未来重逢的期待,也有对当下美好时刻的珍惜,充分体现了李白一贯的豪迈风格。尤其是最后一句“且尽手中杯”,将洒脱之情推向高潮,展现了诗人面对离别时的一种乐观态度。

写作特点:

- 情景交融,寓情于景:诗人通过描绘秋水、山色等景象,寄托离别之情,使情感表达更加含蓄深远。

- 语言豪放自然,富有感染力:“醉别”“金樽”“且尽手中杯”等词语展现了李白一贯的豪迈气质,使整首诗充满洒脱之感。

- 比喻生动,意境深远:“飞蓬各自远”形象地比喻朋友各奔东西,表达人生聚散无常的感慨,富有哲理意味。

- 寓情于酒,洒脱不羁:诗人用“金樽开”“且尽手中杯”表现出豪饮送别的场景,使全诗既有豪放之气,也带着淡淡的伤感。

启示:

这首诗告诉我们,人生难免有离别,但重要的是珍惜当下,把握眼前的美好时光。李白用豁达的心态面对分离,以酒会友,表达友情深厚,同时也展现了他乐观洒脱的生活态度。这种不执着于悲伤,而是勇敢向前的精神,是我们在面对人生聚散时可以学习的处世之道。

关于诗人:

李白(701 - 762)字太白,号青莲居士。唐诗堪称中国文学史上最璀璨的星座之一,而其中最耀眼的明星当属李白。李白将中国的古典诗歌,尤其是浪漫主义诗歌推向了顶峰,并以卓越的成就影响了古今中外一代代优秀文人。