「利洲南渡」

温庭筠

澹然空水对斜晖,曲岛苍茫接翠微。

波上马嘶看棹去,柳边人歇待船归。

数丛沙草群鸥散,万顷江田一鹭飞。

谁解乘舟寻范蠡?五湖烟水独忘机。

赏析:

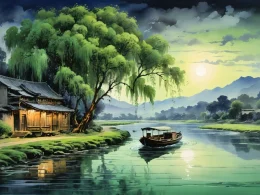

这首诗作于温庭筠途经利州、行旅渡江之际。利州位于今四川广元,嘉陵江绕城而过,地势山水交融,自然景观绮丽。诗人仕途坎坷,屡试不第,时常漂泊江湖,在这一次渡江途中,触景生情,寄寓了他对归隐生活的向往与对现实世事的失望。

第一联:“澹然空水对斜晖,曲岛苍茫接翠微。”

清澈空阔的江面上,映着一抹淡淡的夕阳,江中曲折的岛屿在暮色中与远山的青翠连成一片,景色朦胧苍茫。

起笔即展现一幅辽阔静谧的江景图,清水与斜晖交映,江岛曲折,远山若隐若现,构成开阔、宁静的空间感,也点出诗人渡江的时段为斜阳晚照之时。

第二联:“波上马嘶看棹去,柳边人歇待船归。”

船正行进江中,马匹扬鬃嘶鸣似在波上回响;岸边柳下,等船人暂作歇息,静候归舟。

此联转入动态描写,从渡船的视角写人马的等待与渡行,将旅途的忙碌与片刻的安歇相对照,表现诗人在现实困顿中的短暂停顿,也进一步烘托出渡江情境的真实氛围。

第三联:“数丛沙草群鸥散,万顷江田一鹭飞。”

几丛沙洲草丛惊起群鸥飞散,广袤的江边田野中,只见一只白鹭独自飞翔。

这一联由岸边转向水面远景,利用数字对比(“数丛”“群鸥”“万顷”“一鹭”)营造出既动且静的画面感,“一鹭飞”意象孤高洒脱,引发读者对自由、孤独与远方的想象。

第四联:“谁解乘舟寻范蠡?五湖烟水独忘机。”

如今谁还能懂得泛舟五湖、追随范蠡那般超然脱俗?只有那烟波浩渺的江湖中,才能真正忘却世事机心。

尾联转为抒情,借范蠡功成身退、泛舟五湖之典,寄托自己淡泊明志、不愿与世浮沉的理想。“独忘机”是一种理想化的心境,实际却是诗人现实中难以实现的希冀和感喟。

整体赏析:

全诗八句,由远及近、由景及情、由写实而归于抒怀,结构严谨,节奏从容,画面层层推进,如一幅徐徐展开的江南水墨图。前六句描绘江景,兼写旅途所见,从澄澈的江面、远山曲岛、船马渡江、柳荫待渡,到群鸥惊飞、白鹭独翔,境界渐次铺开,动静结合,相映成趣。最后两句收束于情感的抒发,以典喻情,托古寄怀,将眼前之景升华为心灵之象。全诗虽题写渡江,却处处以“水”为线索贯穿始终,水之澄澈、苍茫、动荡与静谧,象征了诗人内心的澄明、沉郁与不安。

写作特点:

这首诗最显著的特点在于“情景交融”的艺术表现和“以水写心”的内在构思。温庭筠善于以细腻的笔触描摹自然景物,用极简之语营造丰富意境。在语言风格上,诗中“澹然”“苍茫”“烟水”等词汇铺设出宁静、空灵的氛围,整首诗仿佛一幅以江水为底色的长卷山水画。在章法上,层次井然、动静交错,从远景至近景,由实景入虚境,情感亦由表层的平淡过渡至深沉的自伤。尾联典故的引入巧妙自然,不落陈套,不仅点题“渡江”,更在“忘机”中寄寓诗人超然物外的精神追求与内心的哀感。全诗通过水与人的巧妙对照,把孤独旅人的身世之感与自然万象结合得天衣无缝,体现出温庭筠辞章之美、情思之深。

启示:

这首诗借渡江旅途所见所感,展现了人在纷扰尘世中对宁静自由的向往,也流露出身处困顿时渴望归隐的情绪。诗人虽历尽仕途挫折,却仍怀抱着对理想人格的追求。这种于现实中受限、于内心中不屈的态度,启示我们在纷繁世务中亦应守住一份“忘机”的清明,哪怕只在一念之间,也足以慰藉心灵。

关于诗人:

温庭筠,公元约813-870年,山西祁县人。温庭筠是晚唐词的专业作者,其成就和影响都在诗之上,曾被誉为“花间鼻祖”。年轻时才思敏捷,但行为放荡不羁,出入歌楼妓院,才华多半消磨在这些生活中。因得罪权贵,终生不得志。常为人代笔,以文为货,曾两为县尉,终于国子助教。