「韩碑」

李商隐

元和天子神武姿, 彼何人哉轩与羲,

誓将上雪列圣耻, 坐法宫中朝四夷。

淮西有贼五十载, 封狼生貙貙生罴;

不据山河据平地, 长戈利矛日可麾。

帝得圣相相曰度, 贼斫不死神扶持。

腰悬相印作都统, 阴风惨澹天王旗。

愬武古通作牙爪, 仪曹外郎载笔随。

行军司马智且勇, 十四万众犹虎貔。

入蔡缚贼献太庙。 功无与让恩不訾。

帝曰汝度功第一, 汝从事愈宜为辞。

愈拜稽首蹈且舞, 金石刻画臣能为。

古者世称大手笔, 此事不系于职司。

当仁自古有不让, 言讫屡颔天子颐。

公退斋戒坐小阁, 濡染大笔何淋漓。

点窜尧典舜典字, 涂改清庙生民诗。

文成破体书在纸, 清晨再拜铺丹墀。

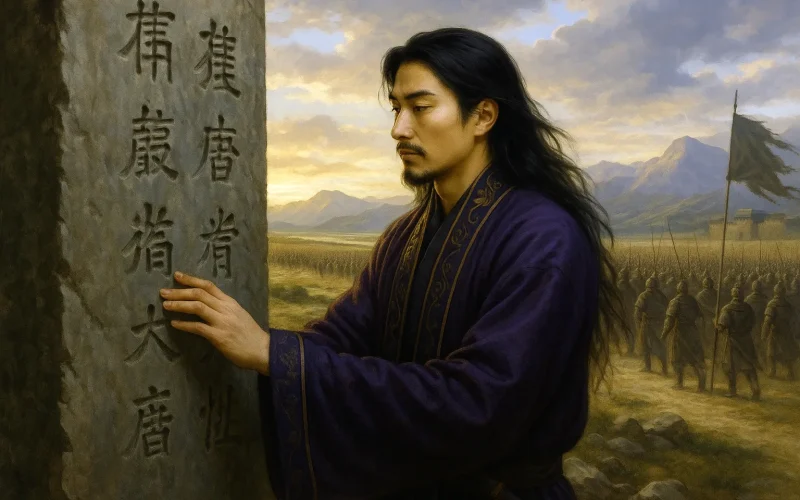

表曰臣愈昧死上, 咏神圣功书之碑。

碑高三丈字如斗, 负以灵鳌蟠以螭。

句奇语重喻者少, 谗之天子言其私。

长绳百尺拽碑倒。 粗沙大石相磨治。

公之斯文若元气, 先时已入人肝脾。

汤盘孔鼎有述作, 今无其器存其辞。

呜呼圣皇及圣相, 相与烜赫流淳熙。

公之斯文不示后, 曷与三五相攀追?

愿书万本诵万过, 口角流沫右手胝;

传之七十有二代, 以为封禅玉检明堂基。

赏析:

这首诗作于晚唐时期,李商隐以《韩碑》为题,围绕韩愈撰写《平淮西碑》及其被毁的历史事件展开叙述。元和十二年(817年),唐宪宗在宰相裴度的策划下,由大将李愬成功讨平淮西叛军吴元济,随后命韩愈撰写《平淮西碑》,以表彰平乱功绩。然而,碑文偏重裴度之功,引起李愬及其家族不满,最终导致碑文被毁。李商隐借此事抒发对忠良受谗、文才遭贬的愤慨,并以诗歌形式展现韩碑不朽的精神价值。

第一联:“元和天子神武姿,彼何人哉轩与羲。”

元和年间的天子英武非凡,可比得上上古的轩辕与伏羲。

诗人以夸张的笔法赞颂唐宪宗的英武气概,为全诗奠定基调。

第二联:“誓将上雪列圣耻,坐法宫中朝四夷。”

他立誓要为列祖列宗洗刷耻辱,在法宫之中号令四方。

写出宪宗励精图治的决心,突显平淮西战役的历史背景。

第三联:“淮西有贼五十载,封狼生貙貙生罴。”

淮西之地叛乱已持续五十年,贼寇势力像野兽般不断繁衍壮大。

描绘吴元济及其叛军盘踞淮西的猖獗局势,渲染战事紧迫感。

第四联:“不据山河据平地,长戈利矛日可麾。”

他们不是凭借山河险阻,而是盘踞于平原,长戈利矛,耀武扬威。

突显叛军猖獗且咄咄逼人的态势,加重平叛任务的艰巨性。

第五联:“帝得圣相相曰度,贼斫不死神扶持。”

皇帝得到了圣明的宰相,他名叫裴度,虽遭刺杀仍得神明庇佑。

点明宰相裴度在平乱中的关键作用,表现其智勇双全。

第六联:“腰悬相印作都统,阴风惨澹天王旗。”

裴度身佩相印,统领军队,出征之际,战旗迎风猎猎。

描绘裴度亲征的威武气势,为后文战役展开铺垫。

第七联:“愬武古通作牙爪,仪曹外郎载笔随。”

李愬、李文通如同前锋利爪,文官外郎随军记载战功。

军政文武各司其职,形成合力,展现军事行动的周密布局。

第八联:“行军司马智且勇,十四万众犹虎貔。”

行军司马谋略过人,统率十四万精兵,士气如猛虎雄狮。

赞扬李愬及其军队的英勇无畏,为夜袭蔡州埋下伏笔。

第九联:“入蔡缚贼献太庙,功无与让恩不訾。”

成功攻入蔡州,生擒吴元济,将其献于太庙,功勋无人能比。

总结平叛胜利的辉煌成就,突显李愬的赫赫战功。

第十联:“帝曰汝度功第一,汝从事愈宜为辞。”

皇帝称赞裴度功劳第一,命韩愈撰写碑文,记录此功绩。

引出韩愈受命撰写《平淮西碑》的历史背景。

第十一联:“愈拜稽首蹈且舞,金石刻画臣能为。”

韩愈拜谢皇恩,欣然起舞,表示金石铭文由他执笔最为适宜。

表现韩愈的忠诚与自信,也为碑文创作作铺垫。

第十二联:“古者世称大手笔,此事不系于职司。”

自古以来,真正的大手笔写文不拘于职务所在。

强调写碑文在于才能,而非官职,暗示韩愈的文才之重。

第十三联:“当仁自古有不让,言讫屡颔天子颐。”

自古有德者不推让,话音刚落,天子频频点头赞许。

表现韩愈言辞有力,赢得皇帝肯定。

第十四联:“公退斋戒坐小阁,濡染大笔何淋漓。”

韩愈斋戒沐浴,静坐书阁,奋笔疾书,文采飞扬。

展现韩愈书写碑文的庄重过程,渲染文辞的豪迈气势。

第十五联:“点窜尧典舜典字,涂改清庙生民诗。”

这碑文文字之奇伟,仿佛可改写帝王典籍,重塑生民诗篇。

以夸张手法赞誉碑文文采之盛。

第十六联:“文成破体书在纸,清晨再拜铺丹墀。”

碑文完成,书法破格惊艳;韩愈清晨再次上朝,奉文于朝堂。

强调碑文书就后的庄严仪式,增强艺术神圣感。

第十七联:“表曰臣愈昧死上,咏神圣功书之碑。”

韩愈表奏皇帝,说自己冒死颂扬圣功,刻此碑铭。

体现韩愈的忠诚与胆识。

第十八联:“碑高三丈字如斗,负以灵鳌蟠以螭。”

碑高三丈,字大如斗,碑下雕有灵鳌与螭龙盘绕。

通过壮观形象描写,凸显韩碑非凡的艺术与精神气魄。

第十九联:“句奇语重喻者少,谗之天子言其私。”

文辞奇伟,意义深远,理解的人却不多,谗言者向皇帝进谗,诬其有私心。

点出碑文遭到诋毁的缘由,暗示忠良受害的悲剧。

第二十联:“长绳百尺拽碑倒,粗沙大石相磨治。”

长绳百尺,拉倒石碑,大石粗砂,将其磨去。

以具体的破坏场景渲染韩碑被毁的残酷现实。

第二十一联:“公之斯文若元气,先时已入人肝脾。”

韩愈的文章如同天地元气,早已深入人心。

说明尽管碑被毁,但文采精神已不可磨灭。

第二十二联:“汤盘孔鼎有述作,今无其器存其辞。”

古代的汤盘孔鼎虽多已失传,但其铭文仍存流传。

类比韩碑,即使实物不在,文字与精神依然不灭。

第二十三联:“呜呼圣皇及圣相,相与烜赫流淳熙。”

哀叹啊,英明的君主与贤能的宰相,他们的光辉功绩应当流传千古。

由叙事转向抒情,感慨英雄功业本应载入史册,却遭毁弃。

第二十四联:“公之斯文不示后,曷与三五相攀追?”

如果这篇文章不留存于后世,又如何能与尧舜禹的文治相媲美?

进一步强调韩碑的重要性,表明其具有历史价值。

第二十五联:“愿书万本诵万过,口角流沫右手胝。”

我愿将碑文书写万本,诵读万遍,直至口舌生沫,手掌磨出厚茧。

表达诗人对韩碑的推崇和对历史正义的执着追求。

第二十六联:“传之七十有二代,以为封禅玉检明堂基。”

将韩碑传诵七十二代,作为封禅玉牒、明堂基石。

升华韩碑价值,使其超越一篇文章,成为万世基范。

整体赏析:

《韩碑》全诗结构严谨,层次分明,气势恢宏。李商隐以韩愈碑文为切入点,从平淮西战役的背景、裴度与李愬的功勋,再到韩愈撰文与碑文被毁,层层推进,叙事详略得当。诗中既有对帝王、良臣的颂扬,也有对忠良受谗的悲愤,同时通过碑文毁坏一事,揭示了朝堂上的党争与诡谲风云,富有深刻的历史寓意。

写作特点:

- 诗体奇特:采用七言古诗,既有韩愈散文化风格,又具碑文气派,读来气势雄浑,极具震撼力。

- 用韵奇巧:大量使用拗句,使诗歌节奏顿挫有力,展现出雄浑壮阔的气势。

- 诗意深远:表面上赞扬韩碑,实则反映忠良受害、党争激烈的现实,兼具历史厚度和政治锋芒。

启示:

《韩碑》不仅歌颂了平淮西的历史功绩,也揭示了封建政治中忠臣遭谗、正义受损的悲剧。韩愈的文章虽被毁,但其精神不朽,正如李商隐诗意所言:“公之斯文不示后,曷与三五相攀追?”历史不会湮没真相,正义终将传承。诗人以此表达对文人使命的坚守,同时也向世人警示,忠言虽难被接受,但最终必将流芳百世。

关于作者:

李商隐(813 - 858),字义山,晚唐大家,擅骈文,尤工诗。诗与杜牧齐名,人称“小李杜”。怀州河内(今河南省焦作市)人。少年时,境况极为艰难九岁丧父,所谓“浙水东西,半纪漂泊”。