「谢公亭」

李白

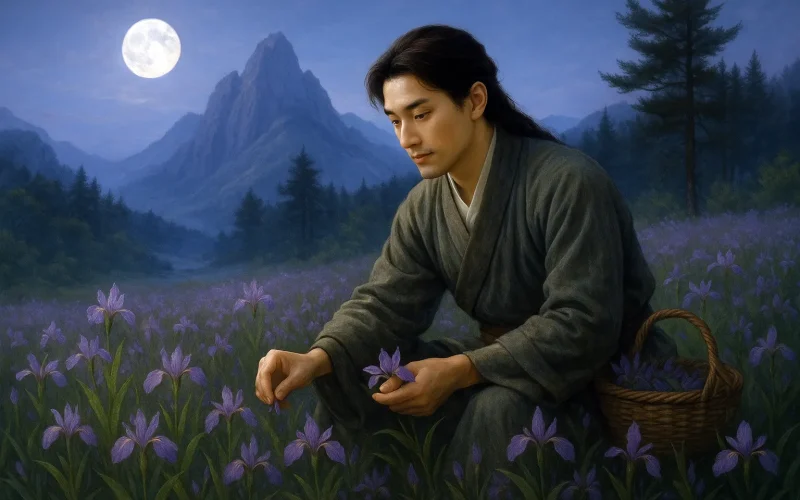

谢亭离别处,风景每生愁。

客散青天月,山空碧水流。

池花春映日,窗竹夜鸣秋。

今古一相接,长歌怀旧游。

赏析:

这首诗是李白漫游宣城期间所作。南齐诗人谢朓曾任宣城太守,在此地留下诸多遗迹与诗篇,谢公亭即为其一。李白对谢朓极为推崇,诗中常引为异代知音。此作不仅是对前贤的追思,更是在相似境遇(皆才高被嫉)下,一次跨越时空的精神对话与自我情怀的抒写。

第一联:“谢亭离别处,风景每生愁。”

这谢公亭啊,曾是当年谢朓与友人慷慨言别之所;如今我独立于此,眼前的风物景致,每每催生出无尽的愁绪。

开篇点题,并奠定全诗感伤基调。“离别处”既指谢朓当年的送别场景,也暗含了李白自身人生漂泊、屡经离索的况味。“每生愁”的“每”字,强调非一时之感,而是每次登临都会触发的恒常情绪,揭示了历史记忆与个人心境的重叠。

第二联:“客散青天月,山空碧水流。”

昔日的宾客早已星散,唯有青天上那一轮明月依旧朗照;山间一片空寂,只剩下碧绿的江水无声地流淌。

此联以极简的笔法勾勒出永恒的自然与短暂的人事之间的强烈对比。“客散”与“山空”写尽繁华落寞后的虚无,而“青天月”与“碧水流”则作为亘古不变的见证者,冷漠而永恒。画面空灵澄澈,意境苍茫悠远,深得谢朓山水诗清丽含蓄的神韵。

第三联:“池花春映日,窗竹夜鸣秋。”

池畔的鲜花在春日暖阳下顾影自怜,窗外修竹在秋夜寒风中瑟瑟清吟。

诗人选取亭边最具代表性的景物,以工稳的对句浓缩了四季的变迁。“春映日”与“夜鸣秋”,不仅描绘了视觉与听觉之美,更将时间的流逝感注入静止的空间。风景虽美,却无人共赏,唯有花自开落,竹自鸣秋,以乐景写哀,其哀倍增。

第四联:“今古一相接,长歌怀旧游。”

便在此时此刻,我的精神与往昔的谢朓骤然接通;我禁不住放声长歌,深情地追怀着您当年的风雅游历。

尾联是全诗的点睛之笔,实现了情感的飞跃。“今古一相接”是心灵的顿悟与精神的契合,刹那间打破了时间的壁垒。这种“相接”,并非伤感的凭吊,而是灵魂的共鸣与认同。“长歌”是情感的彻底释放,是豪情的体现,以此作结,使诗歌在感怀中振起,回荡着高亢的余音。

整体赏析:

这首诗完美体现了李白怀古诗的典型结构:由“地”(谢亭)引发“景”(山水日月),由“景”触动“情”(愁),最终在“情”的极致处实现“思”(今古相接)的升华。全诗语言清新自然,对仗工稳,意境由空寂幽远转向开阔宏大。诗人不仅在怀念谢朓,更是在谢朓的影子中确认和抒发自身的志趣与品格,将一次普通的登临怀古,升华为两个伟大灵魂跨越时空的庄严合奏。

写作特点:

- 时空交织的艺术结构:诗歌巧妙地将历史时空(谢朓离别)与现在时空(李白登临)并置,又通过自然景物(月、水、花、竹)的恒常性将其贯通,营造出深邃的历史感。

- 动静相生的意境营造:“客散”、“山空”是静,“碧水流”、“窗竹鸣”是动,动静结合,既写出了环境的幽寂,又赋予画面以生命的气息。

- 情景交融的深度抒情:全诗无一字直抒胸臆,却又字字含情。愁绪、寂寥、向往、共鸣,所有这些复杂的情感都渗透在景物描绘之中,含蓄而有力。

- 收尾的提振与超脱:不同于一般怀古诗的悲凉收束,李白以“长歌”和“相接”作结,于沉郁中展现出豪迈洒脱的本色,体现了盛唐诗人特有的精神气度。

启示:

这首诗深刻地揭示了文化传承中“知音”的意义。真正的怀念,不是沉溺于伤感和物是人非的慨叹,而是在精神世界里与前辈达成深刻的共鸣,并从中汲取力量。李白与谢朓的“今古一相接”,告诉我们,伟大的精神与艺术可以超越时间的侵蚀,在千载之下找到回响。这启示我们,在追寻人生价值的道路上,若能寻得这样的精神知己——无论古今——都将是莫大的慰藉与力量源泉,让我们在孤独的探索中,感受到精神的同在与文明的延续。

关于诗人:

李白(701 - 762)字太白,号青莲居士。唐诗堪称中国文学史上最璀璨的星座之一,而其中最耀眼的明星当属李白。李白将中国的古典诗歌,尤其是浪漫主义诗歌推向了顶峰,并以卓越的成就影响了古今中外一代代优秀文人。