「题元丹丘山居」

李白

故人栖东山,自爱丘壑美。

青春卧空林,白日犹不起。

松风清襟袖,石潭洗心耳。

羡君无纷喧,高枕碧霞里。

赏析:

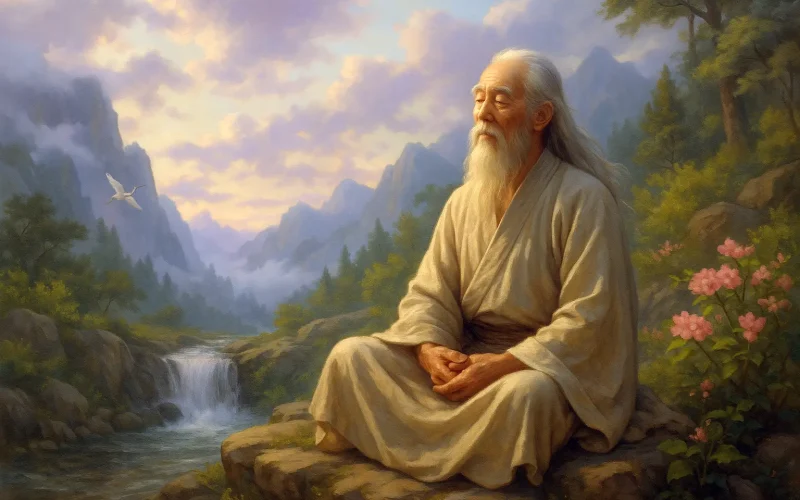

这首是李白为挚友元丹丘山居生活所作的题咏诗。元丹丘是李白一生中最重要的道友之一,二人交往密切,志趣相投。此诗不仅生动描绘了元丹丘超然物外的隐士形象,也深切寄托了李白自身对隐逸生活的向往与对世俗纷扰的疏离之感。

第一联:“故人栖东山,自爱丘壑美。”

我的老友栖居在东山,只因他由衷喜爱这山峦谷壑的幽静之美。

开篇平实直叙,点明人物、地点与事件。“自爱”二字是关键,揭示了元丹丘隐居行为的内在主动性,其选择源于本心对自然之美的热爱,而非外在压力,奠定了全诗超脱的基调。

第二联:“青春卧空林,白日犹不起。”

(他)在美好的春日高卧于空寂的林间,即便红日高照也仍不起身。

此联以典型细节刻画隐士风貌。“青春”与“卧空林”形成巧妙对照,常人珍惜春光而外出游赏,隐士却安然高卧,凸显其迥异于俗世的生活节奏与价值取向。“白日犹不起”并非懒散,而是对世俗“勤勉”规训的有意背离,展现其精神的绝对自主。

第三联:“松风清襟袖,石潭洗心耳。”

松间的清风拂净了他的衣襟与袖袖,石上的清潭涤荡着他的心灵与双耳。

此联由外在行迹转入内在修养,化用典故,意境深邃。“松风清襟袖”是外部的洁净,而“石潭洗心耳”则暗用尧让天下于许由,许由洗耳颍水之典,象征对世俗名禄、纷杂信息的彻底摒弃。风之“清”与水之“洗”,共同完成了一次由外而内的精神净化。

第四联:“羡君无纷喧,高枕碧霞里。”

我由衷羡慕您能远离纷扰与喧嚣,安卧于青烟云霞之中。

尾联直抒胸臆,点明“题”诗之意。“羡”字是全诗的诗眼,凝聚了李白对友人生活方式的全部肯定与向往。“无纷喧”是对世俗的否定,“高枕碧霞里”则是对隐逸生活的诗意升华,将元丹丘的形象定格于仙境般的画卷中。

整体赏析:

此诗结构精严,遵循着“由人及景,由外至内,终至抒怀”的清晰脉络。前两联着重勾勒隐士的特立独行,后两联则深入挖掘其精神世界并抒发己志。李白巧妙地将元丹丘塑造为一个融合了道家隐逸理想与魏晋名士风度的形象,其“卧空林”、“洗心耳”的行为,既是对自然的回归,也是对独立人格的坚守。全诗在平淡白描中蕴含深意,表达了对一种高度自觉、精神自由的生活方式的极致推崇。

写作特点:

- 细节白描与精神象征的结合:诗歌选取“卧林”、“听风”、“临潭”等具体生活片段,既真实可感,又都承载着超越日常的精神象征意义。

- 典故的化用与创新:“洗心耳”之典运用得贴切无痕,不着斧凿,却深化了诗意,丰富了文化内涵。

- 对比手法的运用:将“青春”之美与“卧空林”之静、“纷喧”的世俗与“碧霞”的仙境进行对比,强化了隐逸生活的价值与魅力。

- 语言质朴而意蕴丰厚:通篇几乎不加雕饰,如口语般自然流出,但“栖”、“爱”、“清”、“洗”、“羡”等动词的精准运用,使情感与意境表达得极为饱满。

启示:

这首诗揭示了一个跨越时代的命题:如何在纷扰的世界中安顿自我。元丹丘的“山居”,并非消极避世,而是主动选择并建构了一个能让精神保持独立与清醒的空间。它启示我们,真正的宁静,未必在于远离人群,而在于内心能否筑起一道防线,抵御外界的“纷喧”,并找到那片能让自己“高枕”的“碧霞”。在信息爆炸、节奏急促的现代社会,这种守护内心净土、保持精神自主的智慧,尤显珍贵。

关于诗人:

李白(701 - 762)字太白,号青莲居士。唐诗堪称中国文学史上最璀璨的星座之一,而其中最耀眼的明星当属李白。李白将中国的古典诗歌,尤其是浪漫主义诗歌推向了顶峰,并以卓越的成就影响了古今中外一代代优秀文人。