「清平乐 · 烟深水阔」

李白

烟深水阔,音信无由达。

唯有碧天云外月,偏照悬悬离别。

尽日感事伤怀,愁眉似锁难开。

夜夜长留半被,待君魂梦归来。

赏析:

这首词作者存疑,或为李白,或为五代宋初词人,但其艺术手法已相当成熟。词作以深婉的笔触,刻画了一位思妇在烟水相隔、音信不通的环境下,日夜不息的思念与愁苦。全词通过环境渲染、意象烘托与细节白描,层层递进地展现了人物内心的孤寂与执着的期盼。

第一联:“烟深水阔,音信无由达。”

雾气深沉,江水浩渺,一片空濛隔绝了远方;书信与消息,全然无法送达。

开篇以宏观的自然景象奠定全词基调。“烟深水阔”四字,构建了一个巨大而迷茫的空间,这既是真实的地理阻隔,也是思妇内心因绝望而生的心理图景。“无由达”三字,斩钉截铁,彻底封死了现实沟通的可能,将人物置于绝对的孤绝之中。

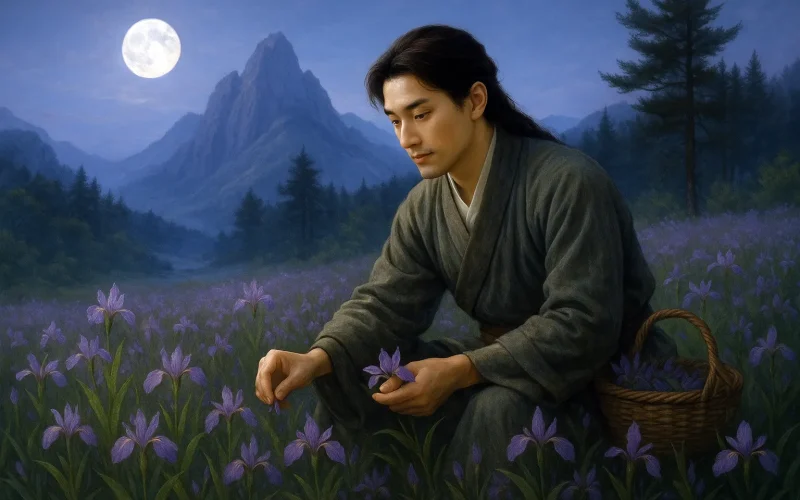

第二联:“唯有碧天云外月,偏照悬悬离别。”

唯有那高悬于碧空云海之外的明月,偏偏照耀着我们这悬在心间、无法释怀的离别。

在现实的绝境中,词人的目光转向苍穹。明月是跨越千里的共同见证,本是寄托相思的载体,但一个“偏”字,却注入了一丝幽怨——它为何偏偏要照亮这离别的伤痛,仿佛是一种无情的提醒。“悬悬”二字,既形容离别之远,更描摹出心情的悬荡不安,时刻牵挂。

第三联:“尽日感事伤怀,愁眉似锁难开。”

终日里感怀往事,暗自神伤;紧蹙的愁眉,好似一把锁,难以舒展。

此联由外而内,直接刻画人物的情态。“尽日”写愁苦时间之长,“感事伤怀”是愁苦的内容。“愁眉似锁”是精妙的比喻,将无形的、内部的愁绪,具象为有形的、外部的锁具,生动地表现了愁绪的深重与无法排解。

第四联:“夜夜长留半被,待君魂梦归来。”

每一个夜晚,都长久地空出半幅被褥;期盼着在虚幻的梦境之中,能与你的魂魄悄然相会。

此句是全词情感凝结的顶点,通过一个极具私密性的生活细节,将思念推向极致。“长留半被”是无声的等待与坚守,是希望仍在的象征。而“待君魂梦归来”,则是在现实团聚无望后,转向虚幻世界的最后寄托。这一由实(半被)入虚(魂梦)的笔法,将思妇的痴情与绝望交织的复杂心境,表达得深刻而凄婉。

整体赏析:

这首词在结构上匠心独运。上片由远及近,从浩瀚的“烟水”写到普照的“明月”,营造出愁苦的宇宙背景;下片则由日及夜,从“尽日”的伤怀写到“夜夜”的等待,深入人物内心。全词情感脉络清晰,从空间阻隔的无奈,到时光流逝中的感伤,最终凝结为梦中相见的卑微希冀,层层推进,感人至深。其艺术成就,已开后世婉约词深沉细腻之先声。

写作特点:

- 情景交融的意境营造:词中的“烟水”、“明月”不仅是自然景物,更是人物心境的直接外化,情与景浑然一体。

- 细节描写的强大表现力:“愁眉似锁”与“长留半被”这两个细节,一者写愁之形,一者写情之深,以小见大,胜过千言万语。

- 由实入虚的抒情手法:从现实的“音信无由达”,到寄托于“云外月”,最终寻求“魂梦归来”,完成了从现实世界到心理空间、再到梦幻境界的跳跃,拓展了情感抒写的维度。

- 语言凝练而意蕴深长:用词精准,如“悬悬”、“偏照”、“长留”等,皆平实而极具张力,含蓄地传达出深沉的情感。

启示:

这首词所描绘的,是一种在绝境中依然不灭的情感坚守。它展现了古代女性在特定社会结构中的情感困境,她们的世界往往狭小,却也因此将一份感情守护得极为深邃与纯粹。“长留半被”的执念,让我们看到,爱不仅是拥有,有时也是一种近乎仪式化的等待与自我确认。即使在通讯发达的今天,这种源于距离与等待的深切情感体验,依然是人性中动人且珍贵的一部分,提醒着我们珍惜当下触手可及的相聚与沟通。

关于诗人:

李白(701 - 762)字太白,号青莲居士。唐诗堪称中国文学史上最璀璨的星座之一,而其中最耀眼的明星当属李白。李白将中国的古典诗歌,尤其是浪漫主义诗歌推向了顶峰,并以卓越的成就影响了古今中外一代代优秀文人。