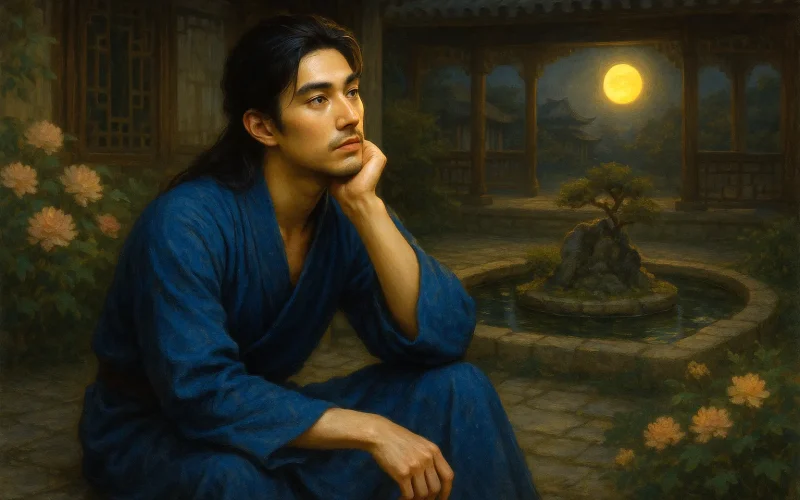

「长相思 · 其二」

李白

日色欲尽花含烟,月明如素愁不眠。

赵瑟初停凤凰柱,蜀琴欲奏鸳鸯弦。

此曲有意无人传,愿随春风寄燕然。

忆君迢迢隔青天。

昔日横波目,今作流泪泉。

不信妾断肠,归来看取明镜前。

赏析:

这首词是李白《长相思》组诗中的第二首。与第一首一样,它创作于李白被唐玄宗 “赐金放还”、离开长安(744年)之后,是其仕途遭遇重大挫折后的产物。在表面缠绵的思妇情愫之下,涌动着的是诗人自身政治理想幻灭后的深沉苦闷与无尽期盼。

第一段:日色欲尽花含烟,月明如素愁不眠。

夕阳将尽,暮霭沉沉,园中的花朵仿佛笼罩在迷蒙的烟雾里;皎洁的月光洒下,如同洁白的丝绸,而我却因满腔愁绪,辗转难眠。

此联以黄昏与月夜两个时段相接,勾勒出时间上的延续性,暗喻诗人日复一日的失意与徘徊。“花含烟”的迷离与“月如素”的清冷,不仅是思妇眼中的景,更是李白心中前程渺茫、处境孤寒的写照。

第二段:赵瑟初停凤凰柱,蜀琴欲奏鸳鸯弦。

刚刚停下弹奏赵瑟,那雕有凤凰的琴柱似乎还带着余温;又想着拿起蜀琴,拨动那名为“鸳鸯”的琴弦。

“凤凰” 与 “鸳鸯” 这类成双成对的意象,在政治抒情的语境中,可被解读为对理想的君臣遇合、鱼水相得关系的向往。女主人公的“初停”与“欲奏”,传神地折射出李白本人那种抱负无法施展、心绪无处安放的焦灼与矛盾。

第三段:此曲有意无人传,愿随春风寄燕然。忆君迢迢隔青天。

这曲中饱含的深情厚意无人可以传递,只愿它能跟随着春风,一直飘到遥远的燕然山。我思念的人啊,你与我之间,远隔着漫漫长路与浩浩青天。

此处的 “燕然” ,表面指边塞,深层则可理解为帝国的权力中心——长安。那无人可传的“曲中意”,正是李白渴望向君王陈述的治国方略与政治才华。“愿随春风寄燕然”是其天真的幻想,而 “忆君迢迢隔青天” 则是冰冷的现实,道尽了他与君主之间因谗言阻隔而难以逾越的距离。

第四段:昔日横波目,今作流泪泉。不信妾断肠,归来看取明镜前。

往日你那如秋水般顾盼生辉的明眸,如今已变成了泪流不止的泉眼。如果你不相信我因思念你而肝肠寸断,就请你回来看看,明镜前端坐的我,已是何等憔悴的容颜。

这极致的对比与悲情的呼喊,是全诗情感的高潮。“横波目” 可视为诗人初入长安时自信满满、神采飞扬的写照;而 “流泪泉” 与 “断肠” 之痛,则是他理想受挫后内心痛苦的外化。结尾的恳求,浸透着一种近乎绝望的期盼,希望君王(“君”)有朝一日能看到他的赤诚与为此付出的代价。

整体赏析:

这首诗通篇以女性视角展开,是典型的“男子作闺音”。李白借思妇之口,抒发的却是自身“士不遇” 的悲慨。全词情感由朦胧的哀愁,渐次发展为焦灼的寻觅、无望的遥寄,最终升华为悲愤的呐喊,这与李白离开长安后的心境历程完全契合。诗中的每一处琴瑟意象、每一个空间阻隔、每一滴相思血泪,都既是情语,也是政治寓意的密码,使得这首婉约之作承载了极为沉厚的思想内涵。

写作特点:

- 双关意象的巧妙运用:诗中的“凤凰”、“鸳鸯”、“燕然”、“君”等核心意象,均具有表里双重含义,构建了诗歌幽深的隐喻空间。

- 以艳语写壮怀:以柔婉香艳的闺情题材,包裹其宏大而失意的政治抱负,形成了内蕴与形式的巨大张力,产生了独特的艺术效果。

- 情感的戏剧化表达:通过“昔日”与“今朝”的强烈对比,以及结尾直指人心的对话式呼告,将内在情绪外化为极具冲击力的戏剧场景。

启示:

这首诗深刻地揭示了个体在宏大政治命运前的渺小与无奈。它告诉我们,最深的痛苦往往源于最高期待的落空。无论是爱情中的等待,还是理想中的追求,那种“有意无人传” 的孤独与 “迢迢隔青天” 的阻绝,是人类共通的困境。然而,诗人在极度的失望中,依然保有“寄燕然”的执着与“归来看取”的期盼,这种于绝望中生生不息的希望,正是李白悲剧精神中最动人的力量。

关于诗人:

李白(701 - 762)字太白,号青莲居士。唐诗堪称中国文学史上最璀璨的星座之一,而其中最耀眼的明星当属李白。李白将中国的古典诗歌,尤其是浪漫主义诗歌推向了顶峰,并以卓越的成就影响了古今中外一代代优秀文人。