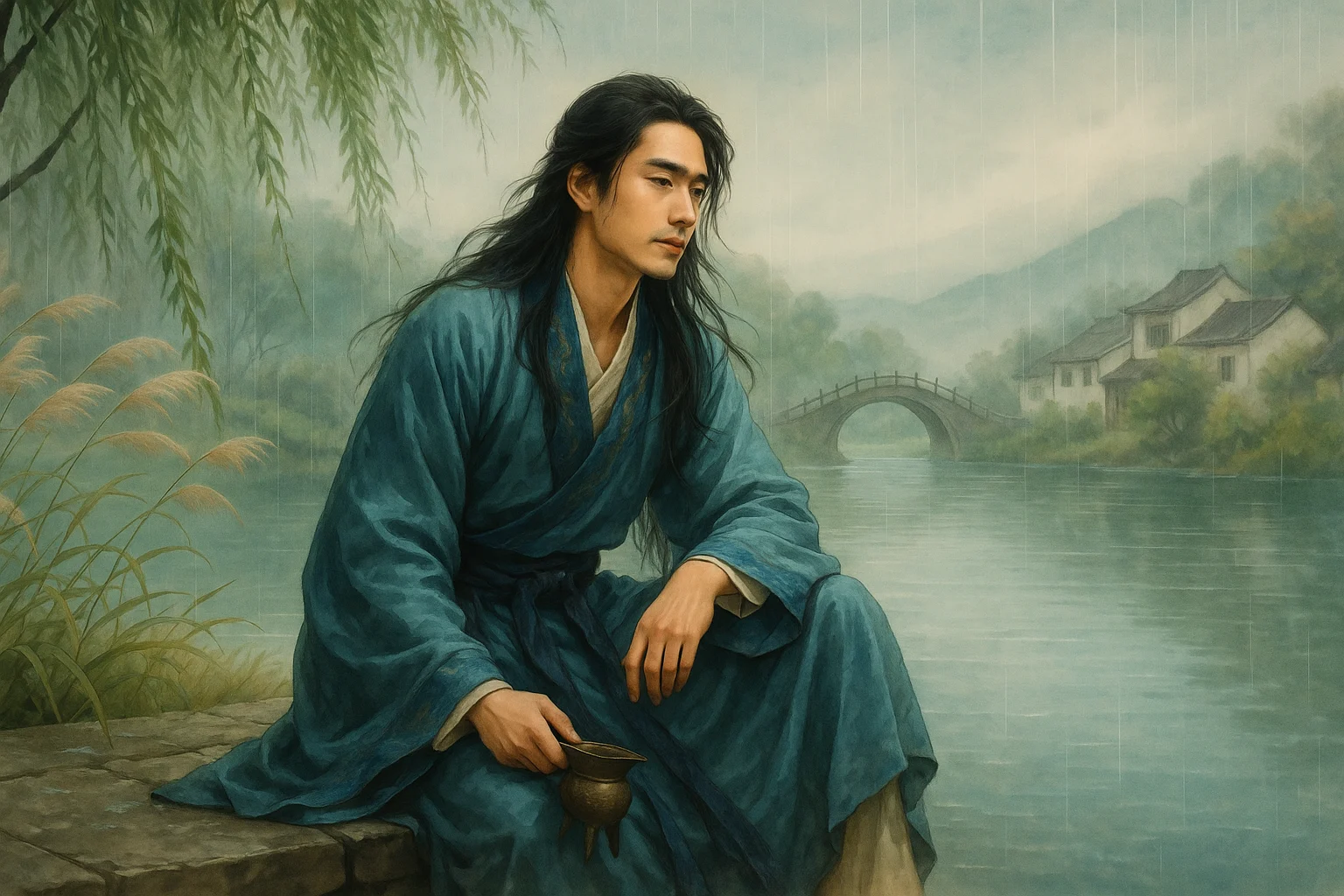

「清平乐 · 雨晴烟晚」

雨晴烟晚。绿水新池满。

双燕飞来垂柳院,小阁画帘高卷。黄昏独倚朱阑。西南新月眉弯。

冯延巳

砌下落花风起,罗衣特地春寒。

赏析:

冯延巳是南唐时期著名词人,其作品多抒写女子幽居、相思、闺情等题材,风格婉转细腻。《清平乐·雨晴烟晚》是一首典型的闺怨词,通过暮春时节的一位少妇黄昏独处的所见、所思、所感,表现了她对远人深切的思念之情。词中情感含蓄而深沉,通过春景的描绘和细腻的心理刻画,体现出花间词派善于借景抒情、寓情于景的艺术风格。

上片:“雨晴烟晚。绿水新池满。”

雨过初晴,晚霞映照,池塘里蓄满了清新的绿水,烟霭轻浮,朦胧迷离。

这两句以“晚”点出时间背景,以“雨晴”勾勒出特定的节候状态。绿水新满之景,配合雨后轻烟氤氲的晚色,构成一幅春日黄昏后的静美图景。乍看之下是寻常春景,但也预示着词中女子所处的寂静环境,情感尚未流露,气氛已渐趋低沉。

“双燕飞来垂柳院,小阁画帘高卷。”

一对燕子飞入院中,在垂柳之间穿梭盘旋。小楼阁中,画帘已经高高卷起。

“燕”在古词中常用来映衬人事,特别是双飞的燕子常与“成对”与“归巢”联想相连。“双燕飞来”本是春光的生动体现,但在女主人公的视角中却激起了她对团聚的渴望。她卷起帘子,是为了更清楚地看双燕归来,或者更准确地说,是在盼望那与燕子同归的那一人。这种情绪在不动声色的“高卷”二字中流露无遗。

下片:“黄昏独倚朱阑。西南新月眉弯。”

黄昏时分,她独自一人倚靠在朱红的栏杆上,遥望着西南方向如眉初弯的新月。

“独倚”对照上片“双飞”,形成鲜明的孤与双对比,进一步渲染女主人公的孤独感。“眉弯”的新月不仅状似女子蹙眉,也暗寓她内心的惆怅与幽思。“西南”方向或暗指思念之人的归来方向,也可能是词人用以表现空间延展与时间推移的方式,强化她久久伫立、久盼未归的寂寥之情。

“砌下落花风起,罗衣特地春寒。”

阶前风起,吹落花瓣飘零,拂动她轻薄的罗衣,令人感到一阵阵春寒袭体。

“落花”与“风起”都属于暮春意象,有着花落人孤的象征意味。“罗衣”原应是春日轻着,但此刻却因风起而显得寒意沁人。“特地春寒”不仅指自然的凉意,更隐喻内心的孤寂与失落。这种“春寒”其实是情感之寒,是无人可依、盼望未果后的心理冷清。

整体赏析

这首词借助春日雨后黄昏的环境设定,通过双燕、落花、新月、春寒等细节意象,细致描写了一位闺中女子在暮春黄昏独倚盼归的内心世界。词中看似写景,实则寓情,景中含情、情中见景,达到了情景交融的艺术境地。从卷帘望燕,到独倚看月,再到阶前伫立,空间的转换伴随着情感的加深,最终落脚于“春寒”之中,完成从期盼到失落的情绪转折。全词意境清幽,情感内敛而深沉。

写作特点

词人通过极富画面感的细节描写,表达了女主人公的幽居之思和无尽盼望。语言上,清新雅致,意象自然贴切;结构上,从外部景物描写渐入人物内心,层次分明,情感递进。词中未有一字直抒“思念”,却处处可见思念的痕迹,表现出高超的婉约词写法。燕双人独、朱阑倚望、眉月西悬、落花风寒,每一笔都充满诗意却不失情感张力。

启示:

这首作品呈现了古代女性在等待中度过的情感日常。它告诉我们,思念的状态并不一定是大起大落的情绪波澜,也可以是被一帘轻卷、一弯新月、一阵春寒悄然浸润的柔情心绪。这种从生活细节中撷取情感线索的方式,提醒我们关注内心的微小波动,体味平凡场景中的情感深意。

关于诗人:

冯延巳(903 - 960),字正中,广陵(今江苏扬州)人,五代南唐著名词人。仕南唐至左仆射同平章事,深得中主李璟信任。其词在花间词风基础上另辟新境,《阳春集》存词112首(一说含他人作品),《鹊踏枝》"谁道闲情抛掷久"以回环往复的笔法写缠绵情思;《谒金门》"风乍起,吹皱一池春水"更获李璟击节叹赏。王国维评其"堂庑特大,开北宋一代风气",将士大夫的深沉情感注入艳科小词,刘熙载称"晏同叔得其俊,欧阳永叔得其深",直接影响晏殊、欧阳修等大家,在词史由"伶工之词"向"士大夫之词"转型中居关键地位。